你肯定遇過這種情況:昨天才剛把心愛的盆栽、辛苦種的草莓徹底噴了一輪藥,今天葉背卻又出現密密麻麻的小紅點,彷彿在嘲笑你的努力。這不是你的錯覺,而是你可能陷入了多數人防治葉蟎的戰略盲區。葉蟎,俗稱紅蜘蛛或白蜘蛛,是植栽界最頑強的對手之一,牠們的成功不是偶然,而是演化上的勝利。這篇文章不提供陳腔濫調的「噴水、噴苦楝油」,而是要帶你從葉蟎的視角思考,徹底搞懂為何你的防治總是失敗,並建立一套真正有效的「高防禦植栽系統」。

戰略盲區一:你殺的不是蟲,是寂寞?揭開葉蟎世代交替的驚人速度

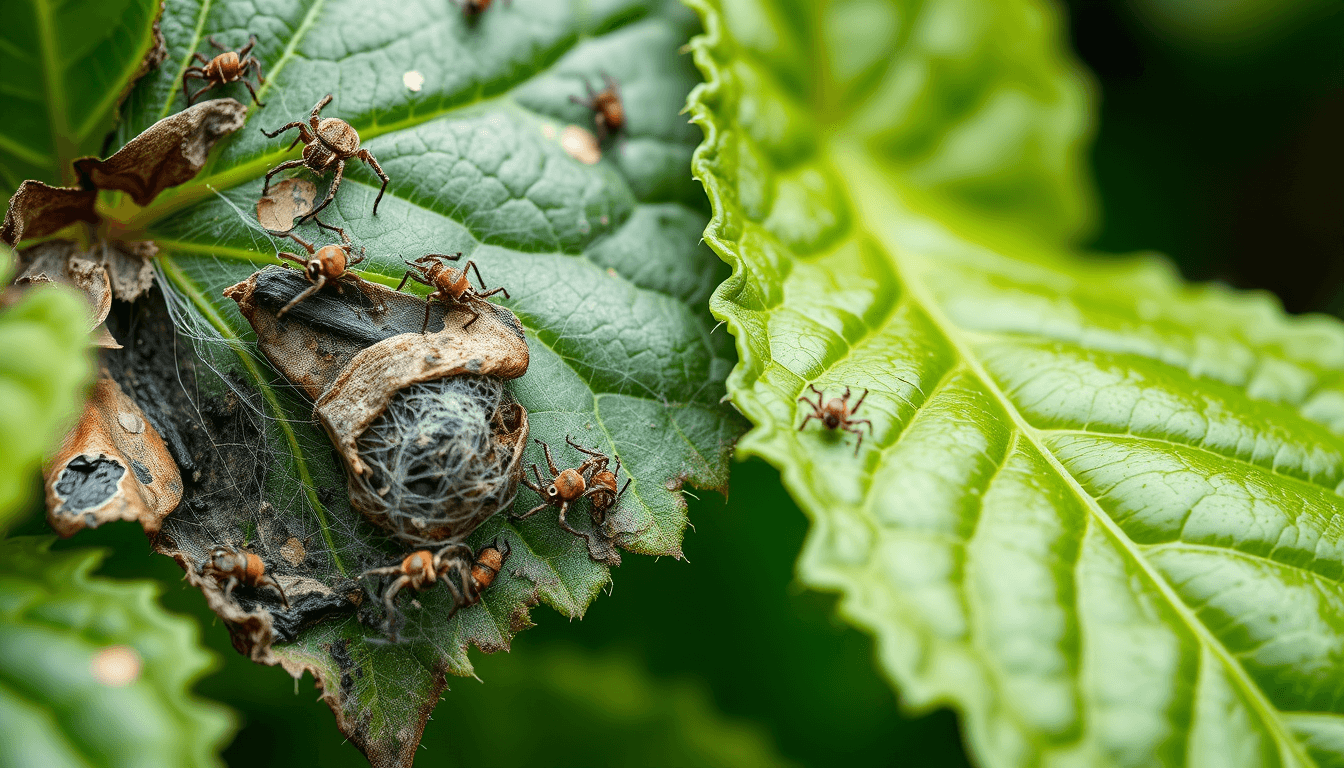

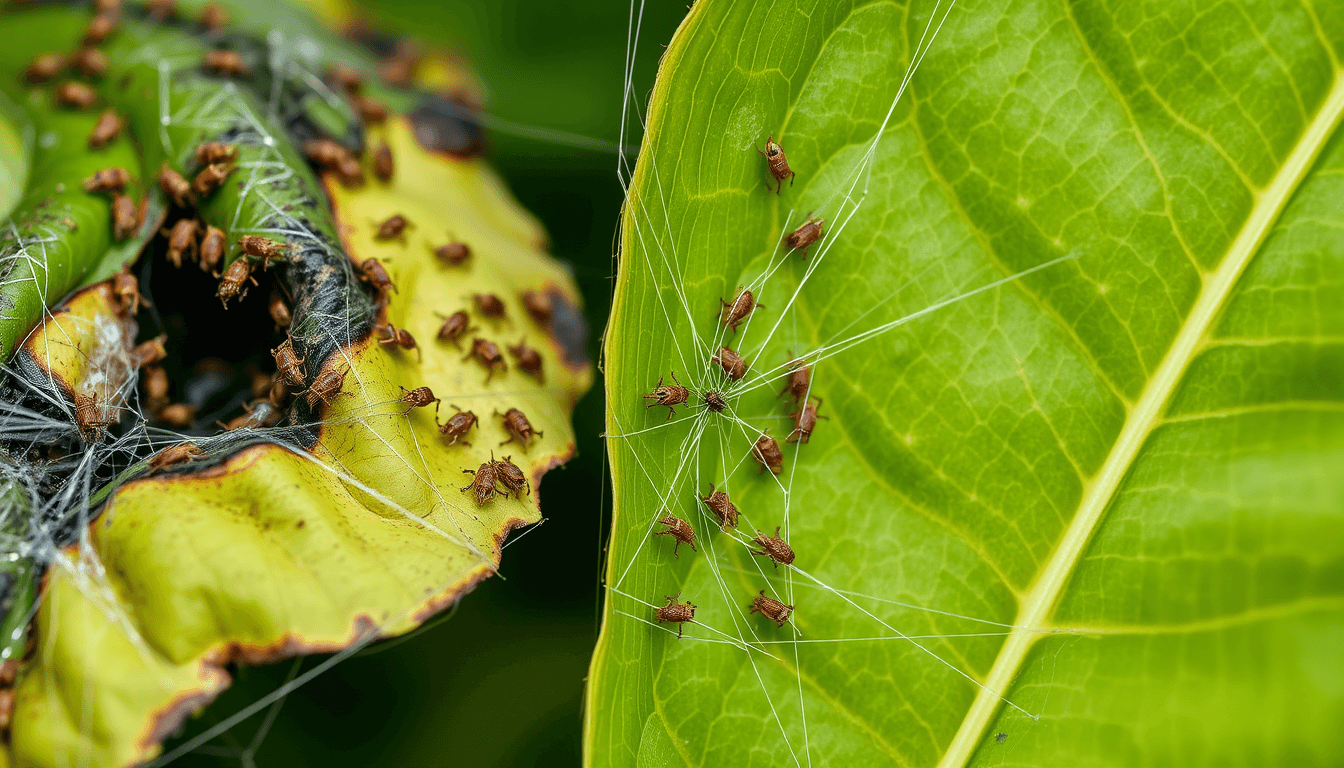

多數人把葉蟎當成單一目標,噴藥時想著「殺死眼前的成蟲」,卻忽略了檯面下的龐大族群。這正是失敗的第一個關鍵:你面對的不是一隻蟲,而是一個高速運轉的繁殖機器。

為何昨天剛噴藥,今天又滿佈蹤跡?解密「卵」的無敵狀態

市面上多數的接觸型殺蟎劑,對於葉蟎的「卵」是完全無效的。根據台灣苗栗區農業改良場的資料,許多常用藥劑僅對若蟎與成蟲有效,而葉蟎卵的外殼(卵鞘)具有強大的保護力,能抵擋藥劑滲透。 這代表,當你噴藥殺死所有活動的成蟲與若蟲後,那些倖存的卵會在短短幾天內孵化,迅速補充族群數量,造成「怎麼殺都殺不完」的假象。 因此,只噴一次藥就收工,是絕對的戰略失誤。正確的做法是在首次施藥後,間隔5至7天再次施藥,確保新生代的若蟎在尚未成熟產卵前就被消滅。

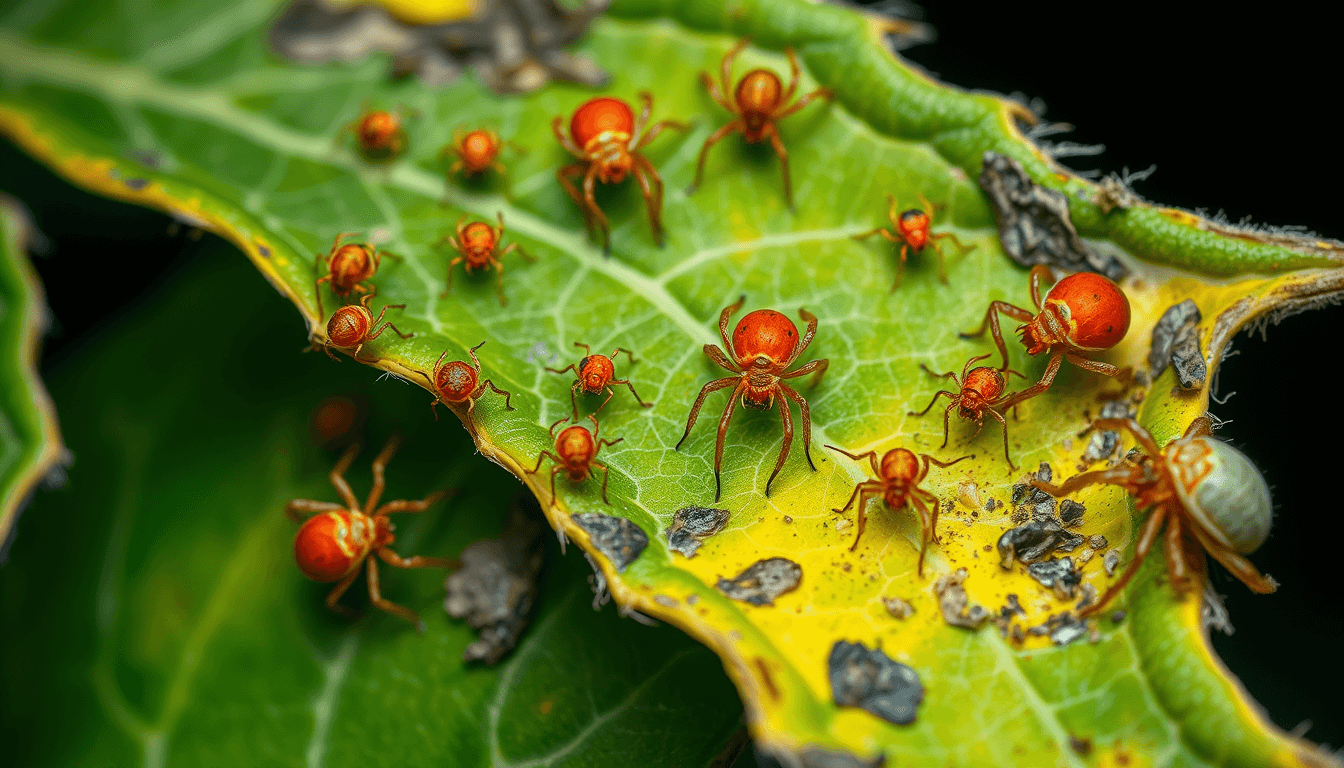

溫度如何成為葉蟎的超級加速器?從20°C到30°C的繁殖力劇變

溫度是葉蟎族群爆炸的關鍵變因。牠們的生命週期對溫度極為敏感。根據相關研究,二點葉蟎 (Tetranychus urticae),一種極為常見的葉蟎,在攝氏20°C時,完成一個世代(從卵到成蟲)約需15天;但當溫度升高到30°C時,這個過程會急遽縮短到僅約7.6天。 這意味著在炎熱的夏季或溫室環境中,葉蟎的繁殖速度會加倍,族群數量能在短時間內呈指數級增長。 許多人沒有意識到,夏天防治葉蟎的頻率與策略,必須比冬季更加積極,否則你除蟲的速度,將遠遠跟不上牠們繁殖的速度。

戰略盲區二:農藥越噴越沒效?深入剖析葉蟎的「抗藥性」煉成術

「這款藥以前很有用,現在怎麼沒感覺了?」這句話是許多農友和園藝愛好者的共同心聲。答案很簡單:你親手把家裡的葉蟎,訓練成了對藥劑免疫的「超級葉蟎」。

「單一藥劑」為何是餵養超級葉蟎的完美策略?

葉蟎生命週期短、繁殖力強的特性,使其天生就是演化出抗藥性的絕佳候選者。 當你長期、重複使用同一種作用機制的殺蟎劑時,就等於在進行一場人為篩選。少數天生對該藥劑有抗性的個體會存活下來,並將抗藥基因傳給下一代。幾代之後,整個族群就由這些「刀槍不入」的後代所主宰。根據台灣大學昆蟲學者的建議,同一種藥劑在一年內使用超過四到六次,就很容易產生抗藥性。 持續使用單一藥劑,無異於為葉蟎族群進行「抗藥性強化訓練」。

如何設計「輪替用藥」策略,打亂葉蟎的抗藥性基因庫?

要打破抗藥性的惡性循環,唯一的解法是「輪替使用不同作用機制的藥劑」。 你需要認識IRAC (Insecticide Resistance Action Committee),這是一個將殺蟲劑依其「作用機制」進行分類的國際組織。 作用機制指的是藥劑殺死昆蟲的方式,例如有些是破壞神經系統,有些是抑制呼吸,有些則是干擾生長。 正確的輪替策略,是在這次使用A類藥劑(如神經毒),下次就換成B類藥劑(如呼吸抑制劑)。這就像是敵人剛學會抵擋刀劍,你下次就改用火炮攻擊,讓牠們的防禦系統無從適應。購買農藥時,可主動查詢或詢問其IRAC作用機制代碼,規劃一個至少包含2至3種不同代碼藥劑的輪替清單。

以下表格展示了輪替用藥策略的關鍵要素:

| 要素 | 說明 |

|---|---|

| IRAC | 殺蟲劑依作用機制分類的國際組織 |

| 作用機制 | 藥劑殺死昆蟲的方式,如破壞神經系統 |

| 輪替策略 | 這次使用A類藥劑,下次換成B類藥劑 |

| 輪替清單 | 至少包含2至3種不同代碼藥劑 |

戰略盲區三:天然防治的致命誤解,為何你的辣椒水、洗碗精沒用?

許多人排斥化學農藥,轉而尋求天然或有機的防治方法,這點值得鼓勵。但錯誤的觀念與方法,不僅無效,更會讓你錯失防治的黃金時機。

窒息法(如苦楝油)的成功關鍵是什麼?破解「覆蓋率」的迷思

苦楝油、葵無露、窄域油等油劑或皂劑,其殺蟎原理並非毒殺,而是「物理窒息」。 這些物質的溶液能破壞葉蟎體表的蠟質層,並堵塞其呼吸用的氣孔,使其窒息而死。 因此,這類防治法的成敗關鍵只有一個:覆蓋率。你必須確保藥液「地毯式」地噴灑在植株的每一個角落,特別是葉蟎最喜歡聚集的葉片背面。 任何遺漏的區域,都會成為葉蟎的避難所。想像一下,你要用水淹死一群螞蟻,卻只潑濕了半個蟻丘,效果可想而知。使用這類資材時,務必將植株徹底噴濕至藥液滴落的程度。

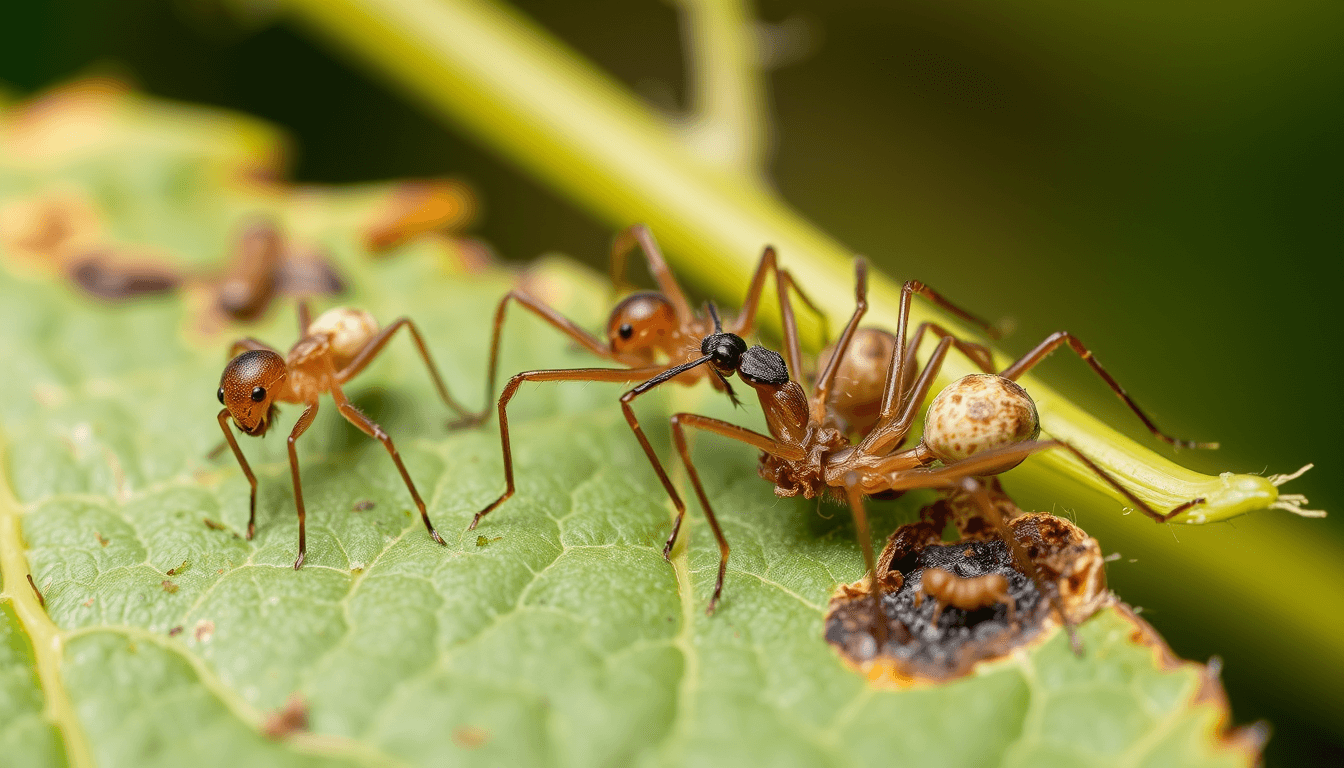

天敵策略為何失敗?解析捕食蟎的釋放時機與環境條件

引入天敵,如捕植蟎,是一種極具潛力的生物防治法。 捕植蟎是葉蟎的天然捕食者,能在田間主動搜尋並捕食害蟎。 然而,天敵的釋放是一門精密的科學,而非隨意灑在田間就好。首先,釋放時機至關重要。根據台灣農業試驗所的研究,在害蟎族群密度極高時才釋放天敵,往往為時已晚,天敵的捕食速度跟不上害蟎的繁殖速度。 最好的策略是在害蟎發生初期,密度尚低時就進行「預防性釋放」。 其次,環境條件也決定成敗。例如,某些捕植蟎(如智利捕植蟎)需要高濕度環境才能存活良好,在過於乾燥的環境下效果會大打折扣。 引入天敵前,必須先了解其生存條件,並評估自己的環境是否適合,否則只是白白浪費金錢。

以下表格總結了捕植蟎釋放策略的關鍵比較:

| 比較面向 | 害蟎族群密度高時釋放 | 害蟎發生初期預防性釋放 | 環境條件 |

|---|---|---|---|

| 釋放時機 | 為時已晚 | 較佳策略 | – |

| 捕食速度 | 跟不上害蟎繁殖速度 | – | – |

從被動清除到主動預防:建立讓葉蟎無法入侵的「高防禦植栽系統」

真正的高手,不是在災情爆發後才疲於奔命,而是在一開始就建立讓害蟲難以生存的環境。與其問「如何殺死葉蟎」,不如問「如何讓我的花園/農場不再是葉蟎的溫床」。

如何利用「環境管理」創造葉蟎討厭的微氣候?

葉蟎偏好高溫、乾燥、不通風的環境。 這是牠們繁殖的溫床。因此,透過環境管理來打破這些條件,是最根本的預防之道。具體做法包括:

- 提高濕度: 定期對植株及周圍環境噴灑水霧,尤其是在乾燥的季節,可以有效干擾葉蟎的活動與繁殖。

- 保持通風: 適當修剪植株,避免枝葉過於密集,確保空氣流通,能破壞葉蟎喜愛的靜滯微氣候。

- 避免氮肥過量: 過度施用氮肥會使植物葉片組織變得柔軟多汁,更容易吸引葉蟎前來取食。

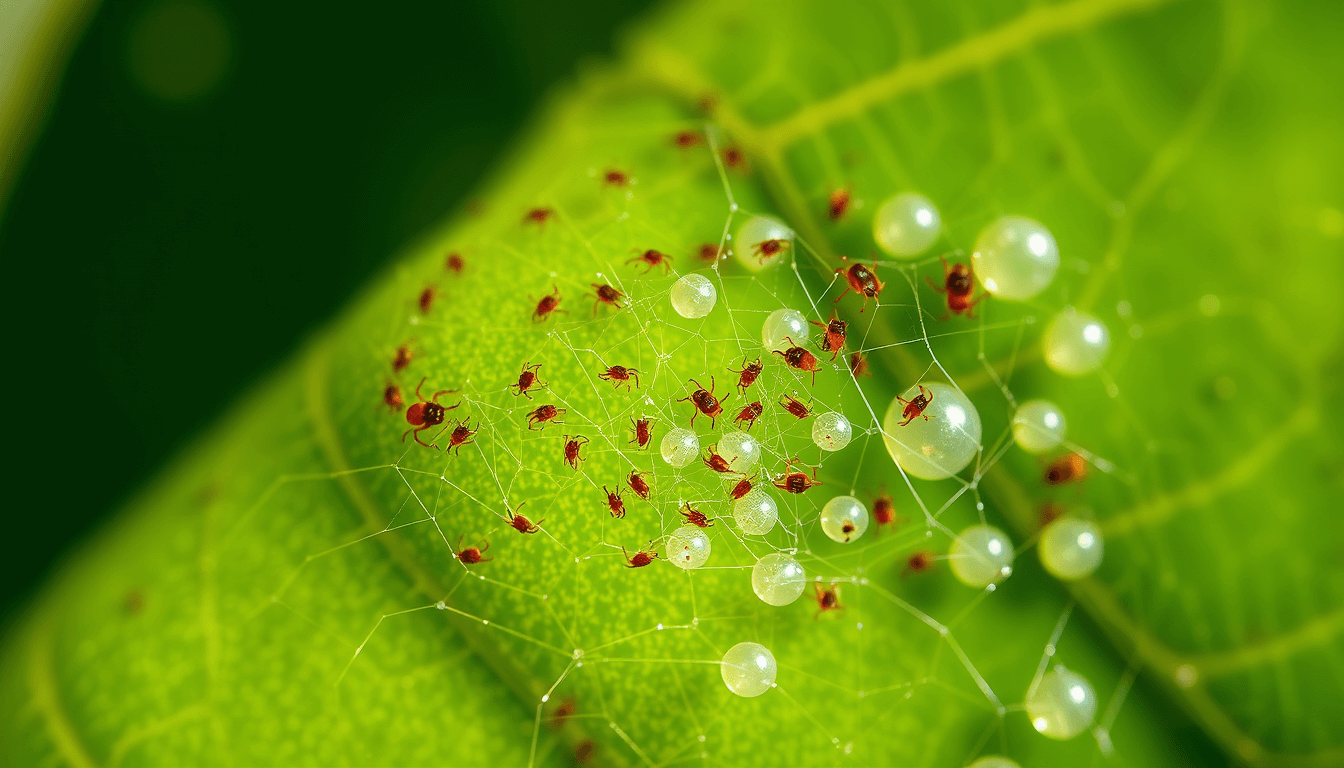

肉眼看不到的早期徵兆?用手機微距鏡頭揪出第一隻葉蟎

等到你用肉眼看到葉片上佈滿白色斑點或蜘蛛絲時,通常代表葉蟎族群已經發展到一定規模。 早期偵測是防治成功的關鍵。葉蟎的體積極小,約0.3至0.5毫米,很難用肉眼直接發現。 你可以利用現在智慧型手機普遍配備的「微距鏡頭」或外接的手機顯微鏡,定期檢查葉背。一旦發現零星的成蟲、若蟲或透明的球形蟲卵,就應立即採取行動,將其物理性移除或進行局部處理,在災情擴大前將其撲滅。

葉蟎防治實戰FAQ:專家一次回答最棘手的問題

- 問:噴完藥後,葉蟎屍體會掉下來嗎?

答:不一定。許多葉蟎死後仍會附著在葉片或絲網上,不會立即掉落。判斷藥劑是否有效的最好方法,是在施藥後2-3天,用微距鏡頭觀察,確認葉蟎是否已停止活動、蟲體乾癟。

- 問:聽說下雨可以沖走葉蟎,是真的嗎?

答:有部分效果。大雨確實可以沖刷掉一部分葉蟎,並且提高環境濕度,抑制其族群發展。 但雨水無法完全清除所有躲在葉片皺褶或角落的葉蟎與蟲卵,因此不能單純依賴下雨作為唯一的防治手段。

- 問:為什麼我的溫室葉蟎問題特別嚴重?

答:溫室提供了葉蟎最愛的「高溫、乾燥、無風雨」的完美環境,同時也隔絕了許多自然天敵。 因此,溫室內的葉蟎防治需要更為嚴格的監控與綜合管理策略。

- 問:有機資材(如苦楝油)可以跟化學農藥混用嗎?

答:不建議隨意混用。不同資材的酸鹼值與化學成分可能互相影響,導致藥效降低或產生藥害。若要混合使用,應先查詢專業資料或進行小範圍測試。一般來說,分開輪替使用是更安全的做法。

- 問:釋放天敵後,多久才能看到效果?

答:這取決於害蟎密度、天敵種類與環境條件。在理想狀況下,釋放捕植蟎後約2至3週,可以看到害蟎密度被有效控制。 生物防治需要耐心,它是一個生態系統的再平衡過程,而非速效藥。