你可能聽過「底部浸盆法」——把盆栽放進水裡,讓它自己「喝水」。這方法被許多園藝愛好者奉為圭臬,號稱能避免爛根、促進根系發展。但如果我告訴你,你可能一直都做錯了,甚至正在不知不覺中傷害你的植物呢?

真相是,多數人只學了皮毛,卻忽略了其背後的運作原理與潛在風險。這篇文章將帶你深入底部浸盆法的核心,揭開那些沒人告訴你的致命誤區,並提供一套專家級的實戰策略,讓你真正掌握這個強大的澆水技術。

為何你的「好意」正在殺死植物?揭開底部浸盆法的兩大致命誤區

許多人轉向底部浸盆法是為了解決頂部澆水造成的爛根問題,諷刺的是,錯誤的浸盆操作同樣會導致災難。

誤區一:時間不是關鍵,「毛細作用」的物理極限才是?

許多教學會告訴你浸泡10到15分鐘,但這其實是個危險的簡化。 底部浸盆法的核心科學原理是毛細作用 (Capillary Action),這是一種液體在細小孔隙中對抗地心引力向上移動的物理現象。 水分子會沿著土壤顆粒間的縫隙自主爬升,直到整個介質達到飽和。

關鍵在於,不同的土壤介質,其毛細作用的效率天差地遠。 顆粒粗、孔隙大的介質(如樹皮、陶粒)吸水快,而質地細膩、緊實的土壤(如純泥炭土)吸水慢。 如果你的土壤過於緊實,或盆底排水孔太小,單純遵循「15分鐘」的建議,水分可能根本無法到達土壤中上層,導致植物長期處於「上半身渴死,下半身淹死」的狀態。

以下表格比較了不同土壤介質的毛細作用效率:

| 土壤介質 | 孔隙大小 | 吸水速度 | 潛在問題 |

|---|---|---|---|

| 顆粒粗、孔隙大的介質 (如樹皮、陶粒) | 大 | 快 | – |

| 質地細膩、緊實的土壤 (如純泥炭土) | 小 | 慢 | 水分可能無法到達土壤中上層 |

誤區二:只進不出?談鹽分累積如何毒害你的土壤生態

這是底部浸盆法最常被忽略、也最致命的缺點。 自來水和肥料中都含有礦物鹽,當你從頂部澆水時,多餘的水分會從排水孔流出,順便帶走(淋洗掉)這些累積的鹽分。

然而,底部浸盆法是一個「只進不出」的過程。水分被吸收、蒸散後,礦物鹽分會被留在土壤中。 日積月累,土壤的鹽分濃度會越來越高,形成所謂的「鹽鹼化」。這會燒傷植物脆弱的根系,阻礙養分吸收,最終導致葉片焦邊、生長停滯,甚至死亡。 因此,完全依賴底部浸盆而不定期從頂部「沖洗」土壤,無異於在盆栽裡慢慢下毒。

打造高效浸盆系統:從介質選擇到操作的精準科學

要讓底部浸盆法發揮最大效益,你需要像科學家一樣思考,從根本上優化你的系統。

介質的選擇,如何決定90%的成敗?

成功的底部浸盆,始於正確的介質配方。你的目標是創造一個既能快速吸水,又富含空氣孔隙的環境。一個理想的通用配方是:

- 泥炭土 (Peat Moss) 或 椰纖土 (Coco Coir): 1份。作為基礎保水材料。椰纖土因其結構特性,吸水速度通常比泥炭土更快,且不易過度緊實。

- 珍珠石 (Perlite): 1份。這種白色火山岩質輕、多孔,能極大增加介質中的空氣含量,並建立毛細作用所需的水分通道。

- 樹皮塊 (Orchid Bark): 1份。提供更大的結構性空隙,確保根部即使在土壤濕潤時也能呼吸。

這種混合介質能確保水分快速且均勻地向上渗透,同時避免了土壤過於飽和而導致的缺氧。

以下是三種介質材料的比較:

| 介質材料 | 主要功能 | 特性 |

|---|---|---|

| 泥炭土 (Peat Moss) | 基礎保水 | – |

| 椰纖土 (Coco Coir) | 基礎保水 | 吸水速度通常比泥炭土更快,且不易過度緊實 |

| 珍珠石 (Perlite) | 增加空氣含量 | 質輕、多孔 |

| 樹皮塊 (Orchid Bark) | 提供結構性空隙 | 確保根部即使在土壤濕潤時也能呼吸 |

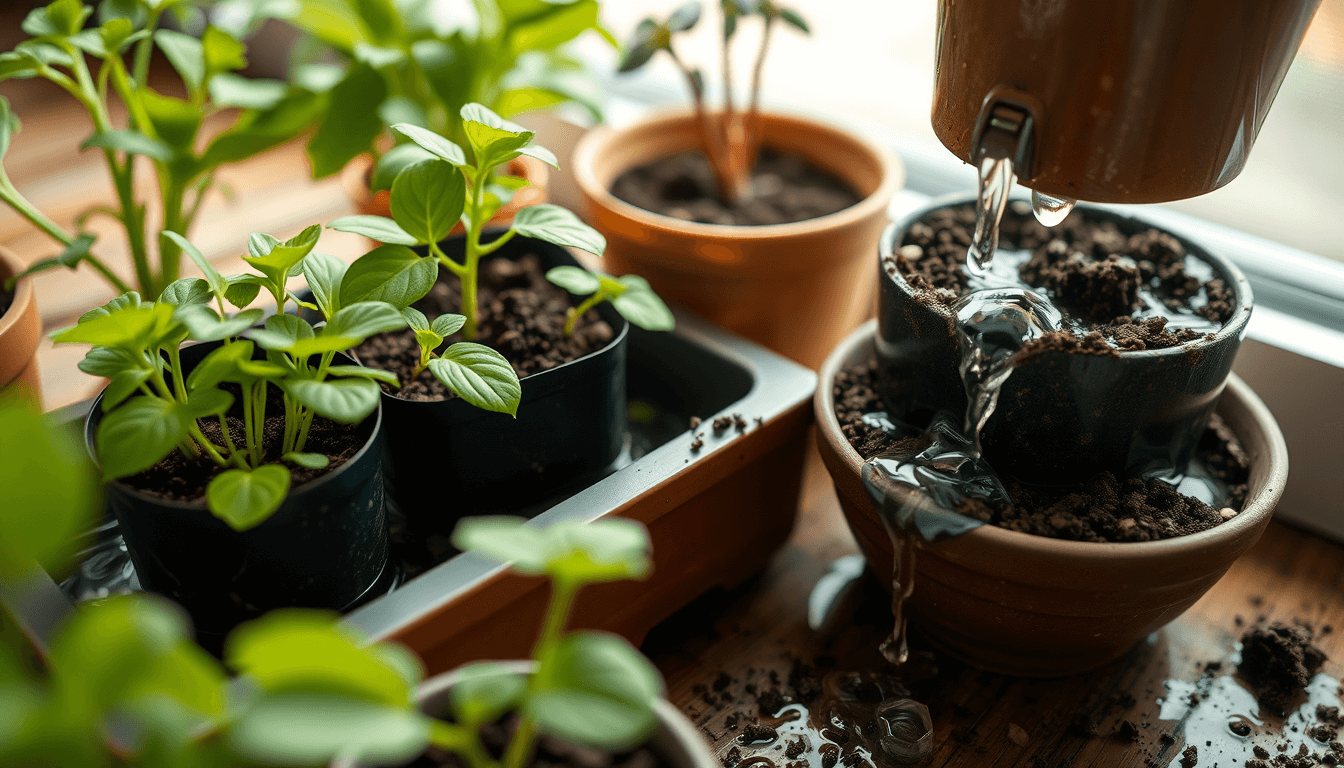

黃金浸泡時間與水位高度的精準公式是什麼?

忘掉固定的時間建議,學會觀察才是王道。

- 水位高度: 將盆栽放入水盤後,注入的水位應達到花盆高度的1/2至3/4。 水位過低會讓毛細作用難以啟動,過高則可能直接淹沒表層土壤。

- 浸泡時間: 最佳的判斷標準是觀察盆土表面的顏色。當你看到表層土壤的顏色開始變深、呈現濕潤感時,就代表水分已經抵達頂部,可以將盆栽移出了。 這個過程可能需要幾分鐘到半小時不等,取決於盆栽大小和介質乾燥程度。

- 瀝乾步驟: 取出後,務必將盆栽靜置在架高或空的水槽中至少10-15分鐘,讓多餘的重力水完全排出,這一步是預防爛根的關鍵。

進階實戰演練:特殊植物與情境的浸盆策略

並非所有植物都適用同一套標準,針對不同習性與盆器,策略也需調整。

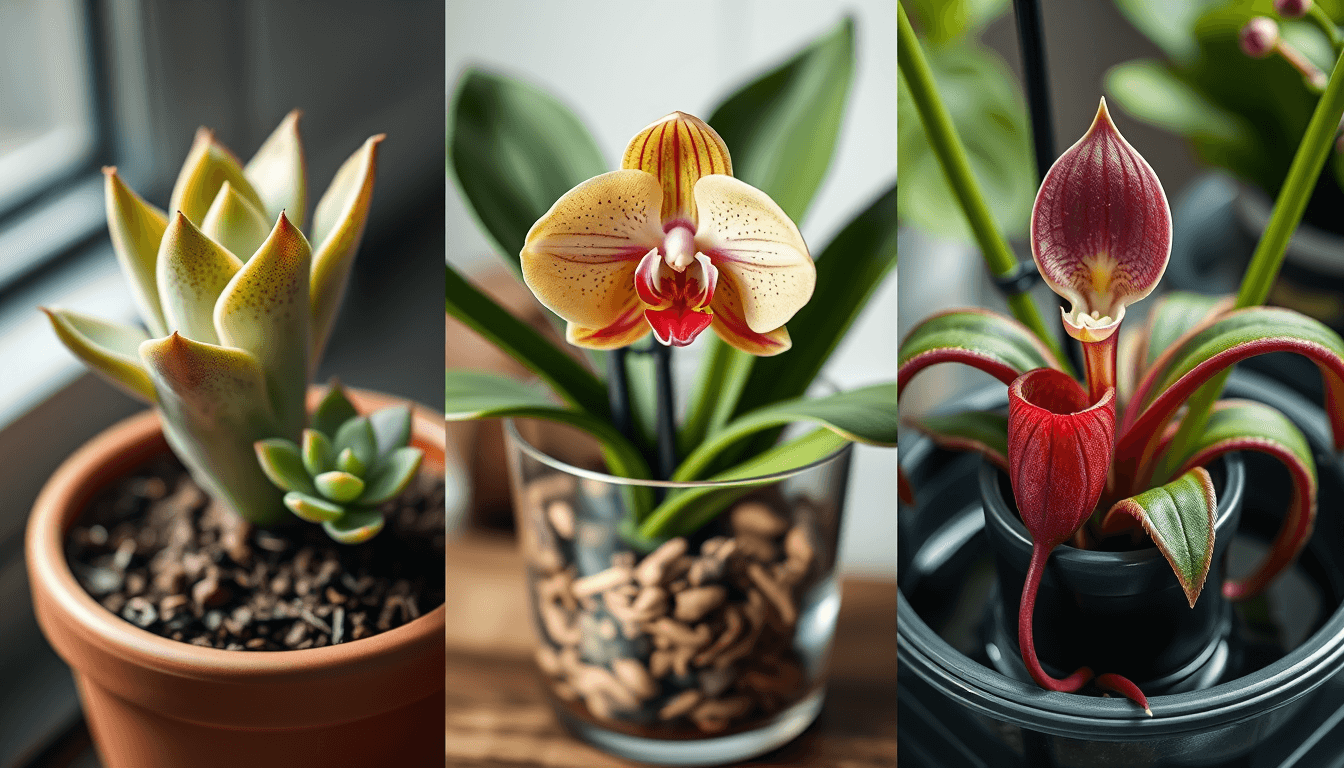

多肉、蘭花、食蟲植物,它們的浸盆邏輯有何根本不同?

- 多肉植物: 多數多肉植物根系較淺,且極度怕悶濕。 浸盆法對它們是安全的,但時間要短,且必須在介質完全乾燥後才能進行。 看到表土微濕即可取出,並確保介質排水性極佳。

- 蘭花: 許多蘭花(如蝴蝶蘭)使用非常疏鬆的介質(如水苔、樹皮)。 浸盆法能確保這些介質完全濕潤,但浸泡後必須徹底瀝乾,並保持絕佳的通風,否則極易爛根。 水位不宜過高,避免淹到假鱗莖或葉心。

- 食蟲植物: 許多沼澤型食蟲植物(如捕蠅草、瓶子草)原生環境就是濕地,它們反而適合長期「腰水」,也就是讓花盆底部持續浸在淺水中(約1-2公分)。 這與一般植物的浸盆邏輯完全不同。

大盆栽與深盆,如何克服重力與水分輸送的物理障礙?

底部浸盆法對中小型盆栽最有效。 對於非常大或深的盆栽,單靠毛細作用很難將水分有效輸送到頂層。 在這種情況下,可以採用混合策略:主要仍以底部浸盆為主,但每隔幾次澆水,就從頂部緩慢且徹底地澆透一次,確保整個根球都濕潤,並順便淋洗掉累積的鹽分。

浸盆後的健檢與危機處理:3個訊號判斷成敗

完成浸盆不代表任務結束,後續的觀察與判斷同樣重要。

如何從盆栽重量與土壤顏色,精準判斷「喝飽了」?

最可靠的兩個指標是重量和顏色。根據馬里蘭大學推廣部的建議,你可以透過提起盆栽感受其重量變化來判斷。 一個「喝飽水」的盆栽會明顯比乾燥時重得多。 此外,濕潤的土壤顏色會顯著變深。學會將這兩個訊號與觸摸土壤表面的感覺結合,你就能精準掌握澆水時機。

發霉、爛根、小黑飛:浸盆後的三大災情,根源與解方為何?

- 土壤發霉/爛根: 這通常意味著土壤介質過於保水、通風不良,或是浸泡時間過長。 解方是立即停止澆水,改善通風,並在下次澆水前確認土壤已充分乾燥。長遠來看,應更換為更疏鬆透氣的介質。

- 小黑飛 (Fungus Gnats): 這種惱人的小蟲喜歡在潮濕的土壤表面產卵。 底部浸盆法因為能保持表土乾燥,本身就是一種有效的預防手段。 如果問題已經發生,代表你的土壤可能一直處於過濕狀態。除了讓土壤乾燥,也可以在乾燥的表土上覆蓋一層1-2公分厚的矽藻土或細沙,能有效阻斷成蟲產卵。

底部浸盆法專家問答:一次搞懂最常見的5個疑問

- 我應該多久從頂部澆水來「沖鹽」一次?

建議每個月或每4-6次底部浸盆後,進行一次徹底的頂部澆水,直到水從底部大量流出為止。

- 可以用底部浸盆法施肥嗎?

可以。你可以將水溶性肥料按建議濃度稀釋後加入水盤中。 這是一種高效的施肥方式,但同樣要注意鹽分累積問題,定期沖洗依然必要。

- 好幾盆植物可以放在同一個水盤裡浸泡嗎?

不建議。如果其中一盆植物有根部病害(如根腐病菌),病菌會透過水傳染給其他健康的植物。 最好一盆一換水,或使用獨立的托盤。

- 為什麼我的土浸泡很久了,表面還是乾的?

這通常是土壤過於密實或已經產生「疏水性」(hydrophobic),特別是完全乾燥的泥炭土。 水分無法有效滲透。此時應先從頂部少量多次地澆水,打破土壤的疏水層,再嘗試浸盆。

- 赤陶盆(紅陶盆)適合底部浸盆嗎?

非常適合。赤陶盆本身具有透氣性,水分可以從盆壁滲入,也能幫助土壤更快乾燥,降低爛根風險,是搭配底部浸盆法的理想選擇。