你是否遇過這種情況:明明按照指示噴灑了銅劑,植物的細菌性病害卻依然失控?葉片上的斑點、莖部的潰爛、果實的腐敗,彷彿在嘲笑你所有的努力。問題的根源,往往不在於藥劑本身,而在於我們對敵人——植物病原細菌——的理解,從一開始就存在致命的盲區。這篇文章將帶你跳出「噴藥治病」的傳統思維,從細菌的視角,重新建構一套真正有效的防禦策略。

破除迷思:你對細菌的理解,從一開始就錯了?

多數人把防治細菌病害的失敗歸咎於藥沒效或天氣差,但真正的戰場,在你看不到的微觀世界。如果無法理解細菌如何「作戰」,你的所有防禦都只是在打空氣。

細菌不是「跑」進植物的,它們如何「駭入」你的作物?

細菌的入侵並非蠻力衝撞,而是一場精密的「駭客攻擊」。它們無法主動鑽開健康的植物表皮,而是利用植物天然的「系統漏洞」入侵。這些漏洞包括葉片表面用於氣體交換的氣孔 (stomata)、葉緣用於排出多餘水分的水孔 (hydathodes),以及任何因農事操作(如修剪)、昆蟲啃食或風雨造成的微小傷口。 細菌一旦接觸到這些入口,便能長驅直入,進入植物體內防禦最薄弱的維管束系統。這解釋了為何大雨或颱風過後,病害會瞬間爆發——因為強風和雨滴為細菌創造了無數個完美的入侵破口。

以下表格總結了細菌入侵植物的途徑:

| 入侵途徑 | 描述 | 例子 |

|---|---|---|

| 氣孔 (stomata) | 葉片表面用於氣體交換的天然開口 | – |

| 水孔 (hydathodes) | 葉緣用於排出多餘水分的天然開口 | – |

| 傷口 | 農事操作、昆蟲啃食或風雨造成的微小破損 | 修剪、颱風 |

為何下雨後病害大爆發?揭秘「生物膜」的隱形盔甲

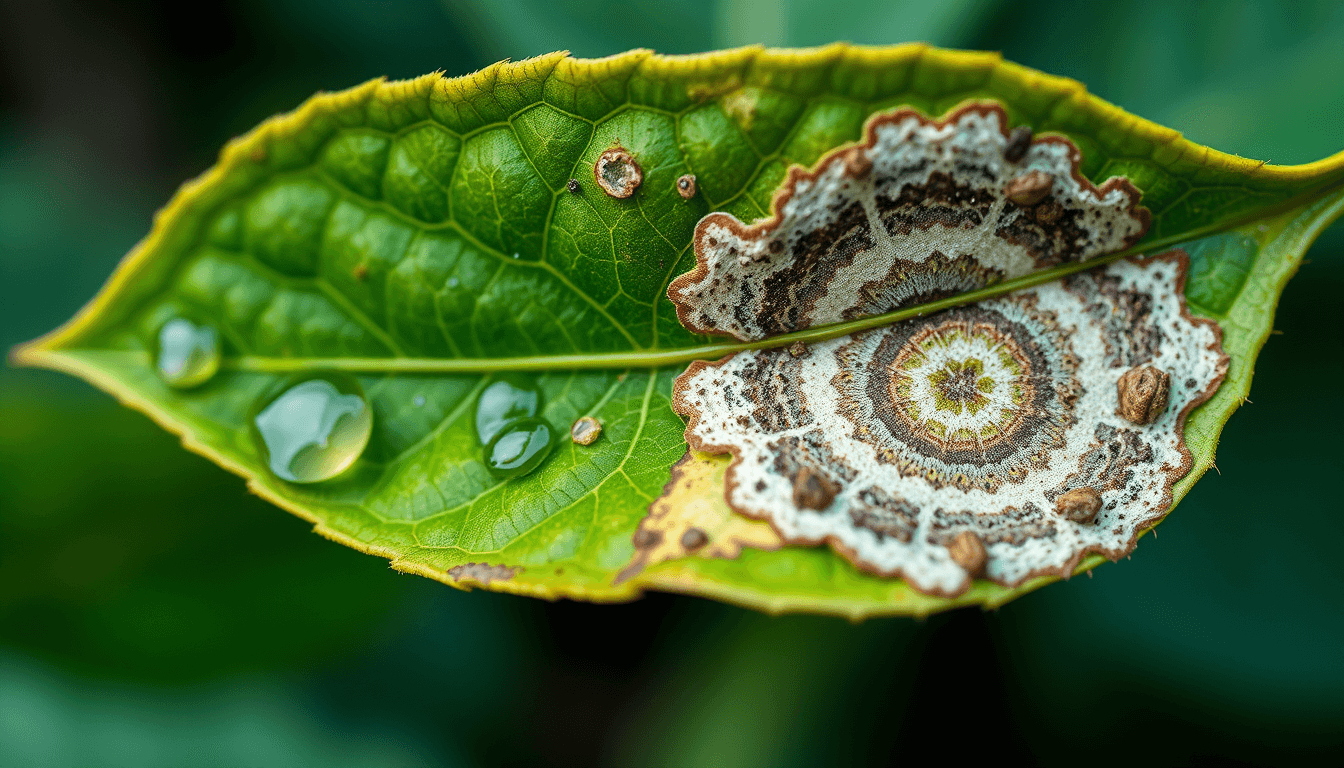

你是否注意到,雨後植物病害總是特別嚴重? 這不只是因為雨水幫助細菌擴散,更關鍵的是,細菌會分泌一種黏滑的多醣物質,形成一層被稱為生物膜 (Biofilm) 的保護層。 這層生物膜就像細菌的「隱形盔甲與移動城堡」,它能幫助細菌群體牢牢附著在葉片表面,抵抗乾燥和紫外線,甚至抵禦殺菌劑的攻擊。當雨滴或澆灌的水珠打在葉片上,這些包裹在生物膜裡的細菌集團會隨著水花飛濺,輕易地傳播到鄰近的健康植株上,形成大面積感染。

銅劑的真相:為何它既是解藥,也可能是毒藥?

銅劑,自1885年的波爾多液問世以來,一直是防治細菌病害的百年經典武器。 它的原理是釋放銅離子,破壞細菌的酵素活性。 但諷刺的是,這個最普及的工具,也是最多人誤用的工具。錯誤的使用方式,不僅讓它無效,甚至可能對植物造成傷害。

銅劑的有效劑量窗口有多窄?談pH值與抗藥性

銅劑的效果,極度依賴一個關鍵變數:pH值。多數銅劑產品需要在pH值6到7的微酸性至中性環境下,才能穩定釋放出有效殺菌的銅離子。 如果你用來稀釋農藥的水源偏鹼(pH > 7),銅離子會迅速形成無效的氫氧化銅沉澱,大幅降低藥效。反之,若水質過酸(pH < 6),則會釋放過量的銅離子,對植物幼嫩的組織造成藥害。 此外,長期且單一地使用銅劑,會篩選出具有抗藥性的細菌菌株,這在台灣的番茄、芒果等作物的病害防治上已有實際案例。

「預防勝於治療」的科學:施用銅劑的最佳時機點是什麼?

銅劑是一種保護性殺菌劑,這意味著它的主要作用是「預防」而非「治療」。 銅劑必須在病原菌接觸到植物「之前」,就均勻地覆蓋在葉片和莖幹上,形成一層保護膜。 一旦細菌已經侵入植物體內,在維管束中大量繁殖,從外部噴灑銅劑就為時已晚。因此,最有效的施用時機,是在可預期的感染事件(如大雨、颱風或連續陰雨)來臨「之前」的24至48小時。雨後才噴藥,往往只是在安慰自己,對控制已深入內部的病害收效甚微。

超前部署:打造讓細菌「住不下去」的微環境

真正高明的病害管理,不是在病發後拚命用藥,而是創造一個讓細菌難以生存和繁殖的環境。這需要你從管理者,轉變為生態系統的設計師。

濕度控制的藝術:不只看空氣,更要看「葉面停留時間」?

控制濕度,是預防細菌病害的核心。但多數人只關注空氣濕度,卻忽略了更關鍵的指標:葉面濕潤持續時間 (Leaf Wetness Duration)。這是指植物葉片表面維持濕潤狀態的總時長。 絕大多數病原細菌的孢子或細胞,都需要在葉表有水膜存在的條件下才能萌發並成功侵入。 即使空氣濕度很高,只要能透過改善通風、拉開種植間距、調整澆水時間(避免傍晚澆水)等方式,縮短葉面濕潤的持續時間,就能大幅降低病害發生的機率。

矽肥與鈣肥,如何打造細胞壁的「物理防線」?

想讓植物更「耐打」,就必須強化它的基本結構——細胞壁。鈣 (Ca) 是構成細胞壁果膠質的重要成分,充足的鈣能讓細胞壁更穩固,提升對病菌入侵的抵抗力。 而矽 (Si) 則更像為細胞壁穿上了一層盔甲。 植物吸收矽後,會將其沉積在表皮細胞,形成一層堅硬的「矽化細胞」,這道物理屏障能有效阻礙病菌菌絲的穿透。 根據中興大學等學術機構的研究,合理施用矽肥與鈣肥,能顯著增強植株的抗病與抗逆境能力。

以下表格比較了矽肥與鈣肥在強化細胞壁方面的作用:

| 肥料 | 主要成分 | 作用機制 | 效果 |

|---|---|---|---|

| 鈣肥 | 鈣 (Ca) | 構成細胞壁果膠質 | 使細胞壁更穩固,提升對病菌入侵的抵抗力 |

| 矽肥 | 矽 (Si) | 形成「矽化細胞」物理屏障 | 有效阻礙病菌菌絲的穿透 |

實戰演練:從番茄到玫瑰,兩大案例拆解

理論最終要回到實踐。讓我們以兩種常見且棘手的細菌性病害為例,應用上述原則進行策略拆解。

番茄青枯病:從土壤酸鹼值到嫁接的整合管理策略

番茄青枯病是由一種名為_Ralstonia solanacearum_的細菌引起,是典型的土壤傳播性維管束病害,一旦發病,植株將迅速萎凋死亡,且無藥可治。 防治的唯一途徑是整合性的預防。策略包括:選擇與水稻輪作,因為淹水環境不利於病菌生存;種植前調整土壤pH值,避免過酸的環境;最關鍵的是,選用抗病根砧(如茄子)進行嫁接,利用根砧的抗性來保護感病的番茄接穗。 同時,田間操作時,務必對農具進行消毒,避免因修剪等行為造成交叉感染。

玫瑰冠瘿病:為何修剪工具是最大的破口?

玫瑰冠瘿病,又稱根瘤病,是由_Agrobacterium tumefaciens_這種細菌引起,會在根頸部或枝條上形成木質化的腫瘤。 這種病菌最主要的傳播途徑,就是透過帶菌的修剪工具。 當你修剪一株帶病的玫瑰後,若未經徹底消毒就去修剪下一株,病菌就會經由剪刀上的微小組織,直接「接種」到健康植株的傷口上。 因此,防治此病的關鍵,除了選用健康無病的苗木外,最重要的就是在修剪不同植株之間,必須用酒精或稀釋的漂白水徹底消毒工具。一旦發現病株,應立即移除並銷毀,切勿在原處立即補植。

植物細菌病害管理 FAQ:專家一次說清

- Q1: 細菌病和真菌病有什麼快速分辨的特徵嗎?

A:雖然不完全絕對,但有幾個參考特徵。細菌性病害的病斑通常呈水浸狀、無明顯邊界,且在高濕度下,病斑處可能會溢出黏滑的菌液,有些(如軟腐病)還會發出惡臭。 真菌性病害的病斑則常有較明顯的輪紋或顏色變化,且在高濕下可能長出粉狀、霉狀或絲狀的菌絲體。

- Q2: 既然銅劑有抗藥性風險,有其他替代方案嗎?

A:有的。整合性病害管理(IPM)是核心策略。除了前述的環境控制與營養管理,市面上也有一些生物製劑,如枯草桿菌 (Bacillus subtilis),能與病原菌競爭生存空間並產生抑制物質。 此外,一些誘導植物產生抗性的資材(如亞磷酸)也被應用於預防。 關鍵在於輪替使用不同作用機制的產品,避免長期依賴單一武器。

- Q3: 我的植物葉片下垂,是缺水還是生病了?

A:兩者都有可能。 判斷方法是:先檢查土壤濕度,如果土壤乾燥,澆水後數小時內恢復,那就是缺水。如果土壤濕潤,澆水後依然萎靡不振,甚至在清晨或傍晚溫度較低時也無法恢復,那很可能就是感染了維管束型病害,如青枯病,病菌阻塞了水分的運輸通道。

- Q4: 有機栽培完全不能用藥,該如何應對細菌病害?

A:有機栽培更需要依賴預防策略。核心手段包括:嚴格的田間衛生,及時清除病株;選擇抗病品種;與非寄主作物進行輪作;利用嫁接抗病根砧;改善土壤健康,增加有益微生物;並善用所有非農藥的管理方法,如調整灌溉方式、強化通風、施用矽鈣肥等,從根本上打造不利於病害發生的環境。