跳脫那些陳腔濫調,我們直接切入核心。你買全光譜植物燈,不是為了在室內複製一顆微型太陽,而是為了給你的植物提供一份精準、高效的「光食譜」。市面上充斥著「類太陽光」、「全光譜」等行銷術語,但這些詞彙往往掩蓋了植物生長的真正需求,導致你花了錢,植物卻沒有得到理想的照顧。這篇文章將徹底解構這些迷思,讓你從業餘愛好者,進化為能精準控制光環境的專家。

揭開行銷話術:為何「全光譜」不等於「高效光譜」?

許多人認為,只要燈具標榜「全光譜」,就代表對植物最好,這是一個普遍但危險的誤解。事實上,植物真正需要的,遠比「看起來像太陽」這件事更精確。

光譜的「完整性」與「有效性」有何根本差異?

光譜的「完整性」指的是燈光涵蓋了可見光的所有顏色,看起來像白光。而「有效性」則是指光譜中能被植物高效吸收並用於光合作用的特定波段。植物進行光合作用主要依賴葉綠素,而葉綠素對光譜的吸收並非一視同仁。

根據植物生理學的經典研究McCree曲線 (McCree Curve),植物對波長約在450奈米(nm)的藍光和約660奈米的紅光吸收效率最高。 換句話說,紅光和藍光是驅動光合作用的主力引擎。 一個標榜「全光譜」的燈,如果在這兩個關鍵波段的能量輸出不足,即使光譜再完整,對植物而言也是一份「營養不良的餐點」。

以下表格總結了光譜完整性與有效性的差異:

| 特性 | 完整性 | 有效性 |

|---|---|---|

| 定義 | 涵蓋可見光的所有顏色,看起來像白光 | 光譜中能被植物高效吸收並用於光合作用的特定波段 |

| 關鍵波段 | – | 約450奈米(藍光)和約660奈米(紅光) |

| 光合作用影響 | 不保證有效光合作用 | 直接影響光合作用效率 |

為何你的植物在「類太陽光」下反而長不好?

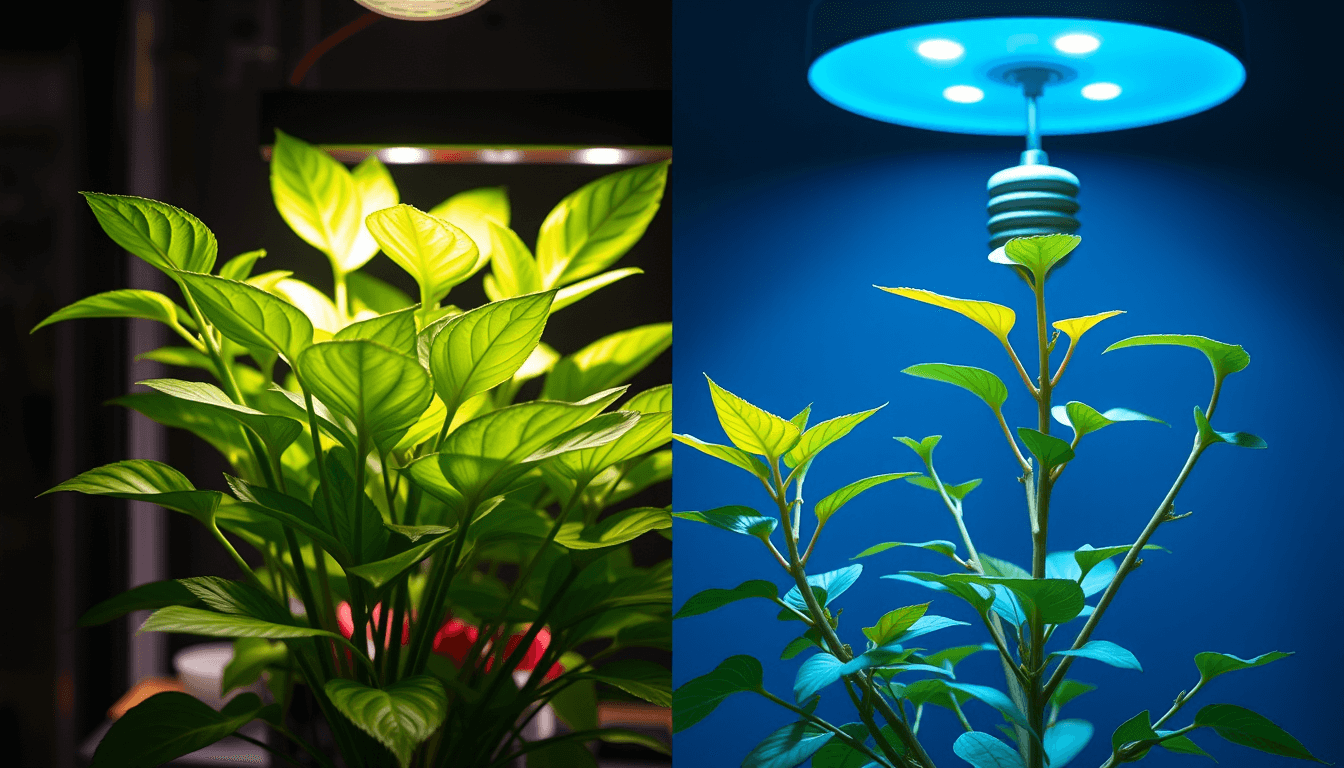

太陽光中包含了大量的綠光和黃光,這也是為什麼我們看見的植物是綠色的,因為它們將大部分綠光反射掉了。 雖然近年研究指出,綠光能穿透到下層葉片,對整體光合作用有一定貢獻,但其效率遠低於紅光與藍光。

問題在於,許多為了迎合人類視覺舒適度而設計的「類太陽光」植物燈,會刻意提高綠光和黃光的比例。這會導致大量的電能被轉化為植物利用效率較低的光色,而真正高效的紅藍光比例卻可能不足。結果就是,你看起來燈很亮、很舒服,但你的植物卻處於一種「隱性飢餓」狀態,生長緩慢、甚至徒長。

PPFD的致命陷阱:為何只看數值是業餘玩家的通病?

當你開始研究植物燈,很快會接觸到 PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) 這個詞,它代表每秒照射在每平方米植物葉片上的光子數量,單位是 μmol/m²/s。這確實是比「流明」或「瓦數」更科學的指標,但單純追求高PPFD值,是另一個常見的陷阱。

光飽和點(LSP)如何決定你的PPFD上限?

每種植物都有其光飽和點 (Light Saturation Point, LSP),指的是當光照強度達到某個點後,光合作用的速率就不再增加。 超過這個點的額外光照不僅是浪費,甚至可能對植物造成「光抑制」現象,損害光合系統。

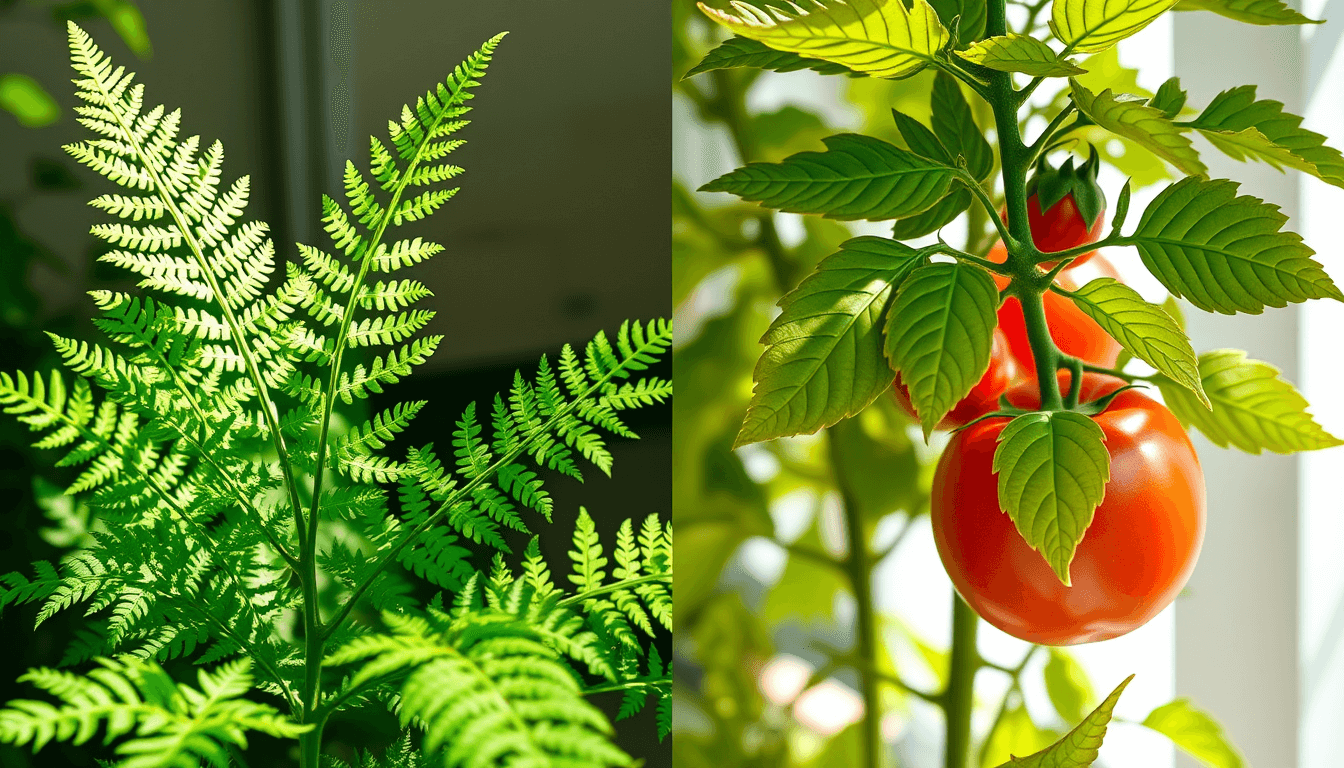

舉例來說,蕨類、白鶴芋等耐陰植物的光飽和點很低,可能只需要100-200 μmol/m²/s 的PPFD。 而番茄、玫瑰等喜陽植物則需要高達800 μmol/m²/s 或以上。 不了解你的植物的LSP,一味提供過強的光,就像強迫一個食量小的人吃下三份全家餐,不僅無益,反而有害。

DLI (每日光積分) 為何比瞬時PPFD更關鍵?

DLI (Daily Light Integral) 是衡量植物在24小時內接收到的光子總量,單位是 mol/m²/d。 它結合了光照強度(PPFD)和光照時間,是比瞬時PPFD更能反映植物生長狀況的終極指標。

你可以透過公式 `DLI = PPFD × 光照小時數 × (3600 / 1,000,000)` 來計算。 一般室內觀葉植物的DLI需求約在3-12 mol/m²/d,而開花結果的植物則需要15-30 mol/m²/d以上。 專注於DLI,能讓你更靈活地調配光照策略。例如,你可以用中等PPFD照射較長時間,或用較高PPFD照射較短時間,來達到相同的DLI目標,這對於管理電費和植物作息至關重要。

以下是DLI與瞬時PPFD的比較:

| 指標 | 定義 | 計算方式 | 適用植物 |

|---|---|---|---|

| DLI (每日光積分) | 植物在24小時內接收到的光子總量 | PPFD × 光照小時數 × (3600 / 1,000,000) | 觀葉植物 (3-12 mol/m²/d), 開花結果植物 (15-30 mol/m²/d以上) |

| 瞬時PPFD | – | – | – |

光譜配方的實戰策略:如何客製化你植物的「光食譜」?

拋棄「一種光譜打天下」的懶人思維。專業的種植是根據植物不同的生命階段,提供不同的光譜配方,這就是所謂的「光形態建成 (Photomorphogenesis)」。

幼苗期、生長期、開花期,光譜需求有何不同?

植物在不同生長階段,對光的需求截然不同。

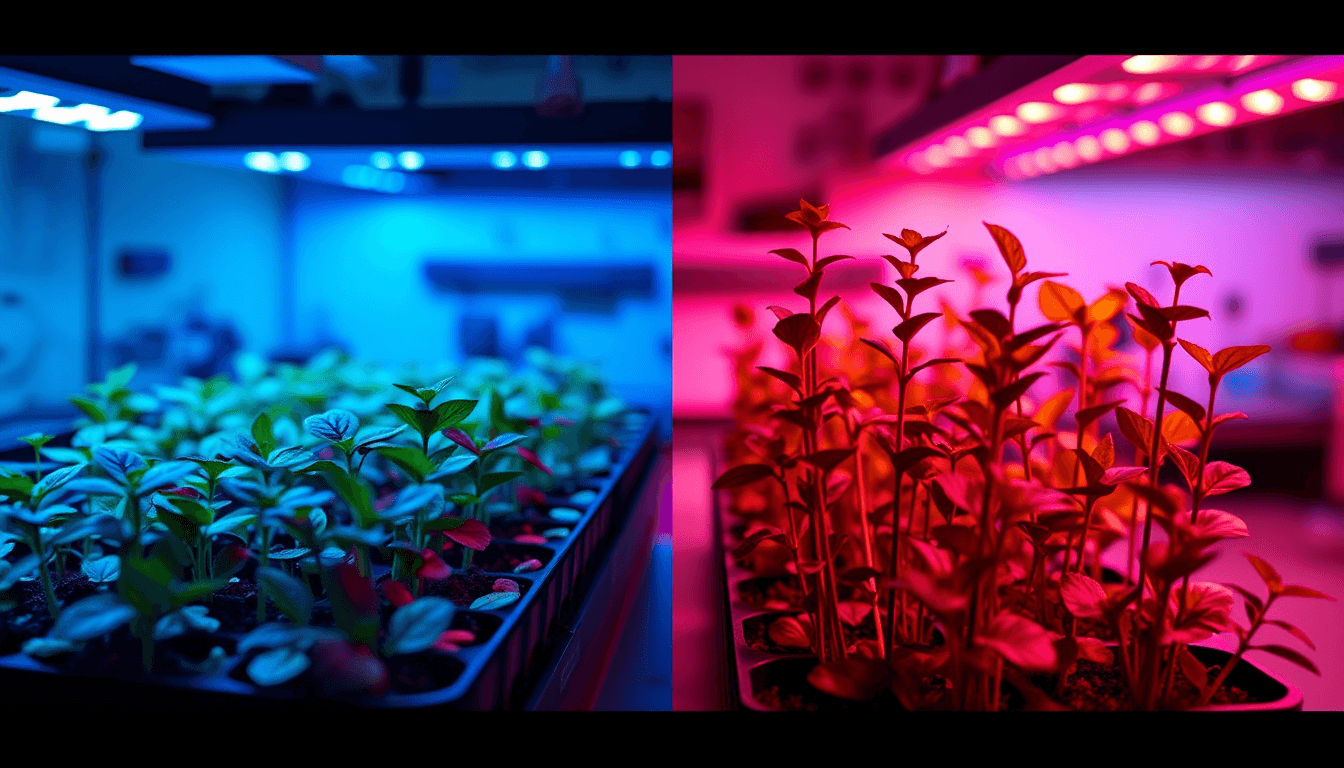

- 幼苗期與營養生長期: 此階段需要較高比例的藍光 (約450nm)。藍光能促進葉綠素合成,使植株長得更健壯、矮胖,防止徒長。 光照時間可以設定在每天16-18小時。

- 開花與結果期: 此階段則需要較高比例的紅光 (約660nm)。紅光對於誘導開花、促進果實成熟至關重要。 此時可以將光照時間縮短至每天12小時,模擬季節變化,觸發植物的生殖生長。

如何解讀光譜圖,識別真正有效的「生長波段」?

選購植物燈時,務必檢視廠商提供的光譜圖。一張專業的光譜圖,橫軸是波長(nm),縱軸是相對能量強度。你應該關注的是圖上有沒有在藍光區(約440-460nm)和紅光區(約630-660nm)出現兩個明顯的能量高峰。 這兩個高峰才是植物光合作用的「黃金波段」。如果一張圖的光譜曲線相對平緩,或是在綠光、黃光區域(500-600nm)的能量遠高於紅藍光區,那它對植物生長的效率可能就要打上一個問號。

專家級採購清單:避開這三個常見的品牌陷阱

在選購植物燈時,除了光譜與PPFD,還有幾個關鍵細節能幫你辨別產品的優劣,避免踩坑。

為何高CRI (演色性) 反而是植物燈的警訊?

CRI (Color Rendering Index),即演色性指數,代表光源還原物體真實顏色的能力。高CRI(通常指Ra > 90)的燈光下,物體顏色飽滿真實,對人眼非常友好。 但這對植物來說可能是個陷阱。為了達到高CRI,燈具通常需要填補更多的綠光和黃光光譜,這恰恰是植物利用效率較低的光。 因此,一個過度強調CRI的植物燈,可能犧牲了光合作用的效率來討好你的眼睛。

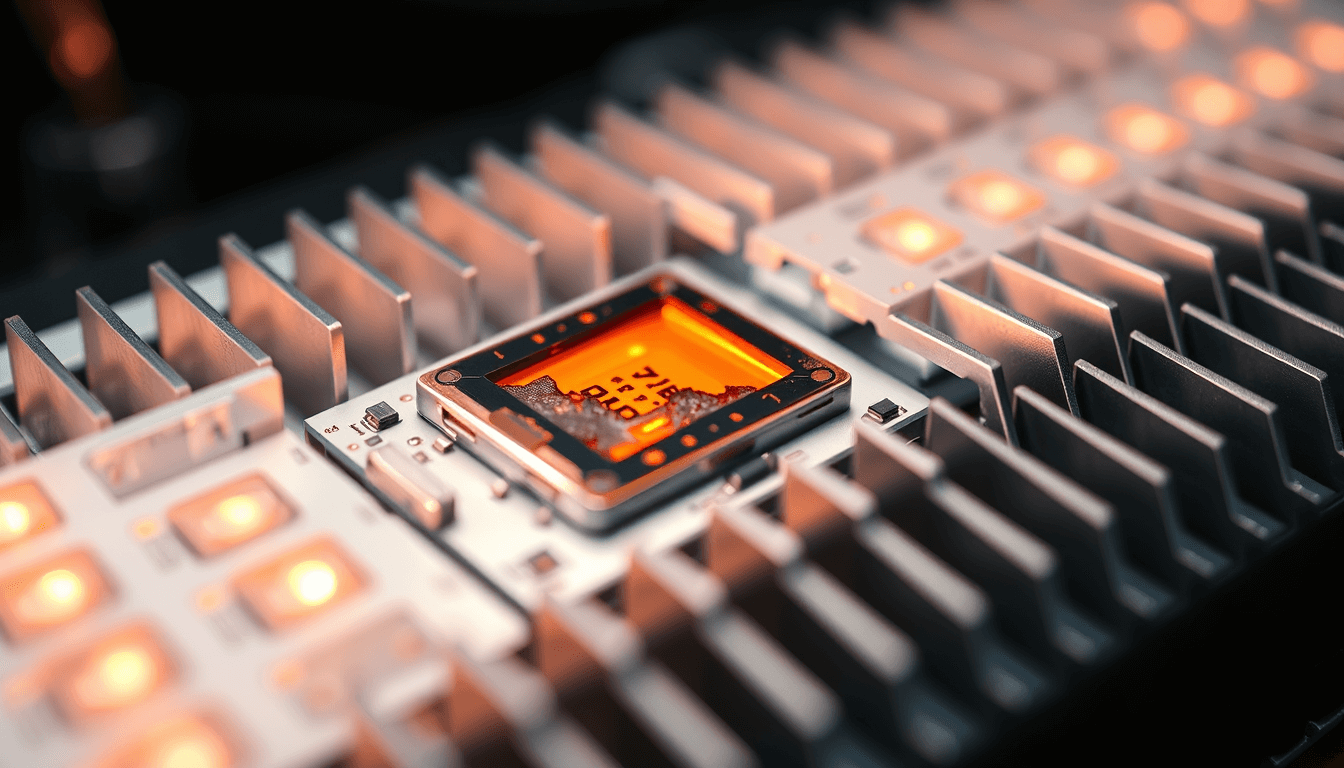

散熱設計如何直接影響光譜穩定性與壽命?

LED晶片對高溫非常敏感,過熱是導致光衰 (Lumen Depreciation) 和壽命縮短的主因。 當LED晶片溫度過高時,不僅亮度會永久性下降,其發出的光譜也會發生偏移,導致原本精準的紅藍光比例失調。 一個優質的植物燈,必然會投入成本在散熱設計上,例如使用厚實的鋁製散熱鰭片或靜音風扇。 購買時,可以觀察其散熱結構是否扎實,這直接關係到燈具能否長期穩定地提供有效光譜。

全光譜植物燈常見問題 (FAQ)

- Q1:植物燈需要每天24小時開著嗎?

絕對不要。植物和人一樣需要休息。在黑暗時期,植物會進行呼吸作用和將白天光合作用產生的養分運輸到各個部位。 遵循不同生長階段的光照時長建議(如生長期16-18小時,開花期12小時)是必要的。

- Q2:我的植物燈瓦數越高越好嗎?

不一定。瓦數(W)只代表耗電量,不直接等於光照強度或有效性。 兩個同樣是50W的燈,光譜設計和光電轉換效率不同,產生的有效PPFD值可能天差地遠。你應該關注的是PPFD、DLI和光譜圖,而非瓦數。

- Q3:燈具應該離植物多遠?

這取決於燈具的PPFD輸出和植物的光飽和點。一般建議距離植物30-50公分。 最好的方法是查詢或使用儀器測量在不同高度下的PPFD值,並根據你的植物需求進行調整。如果葉片出現捲曲或邊緣灼傷的跡象,代表距離太近了。

- Q4:可以用一般的家用LED燈代替植物燈嗎?

不建議。家用LED燈是為人類照明設計的,其光譜主要集中在人眼敏感的黃綠光區域,缺乏足夠的紅光和藍光波段來支持高效的光合作用。 短期應急可以,但長期使用會導致植物生長不良。