想讓你的室內植物開枝散葉,直接「分株」看似是最直覺的繁殖方式。但殘酷的現實是,許多人滿懷期待地將一盆切成兩盆,最終卻收穫兩盆死氣沉沉的植物。問題出在哪?關鍵在於,多數人將分株視為單純的「複製」,卻忽略了其本質是一場對植物的「外科手術」。這場手術的成功率,不取決於你有多希望能一盆變兩盆,而是取決於你對「時機點」與「傷口管理」的理解深度。

為什麼你的分株苗總是失敗?揭露兩個致命的「好意」錯誤

許多分株的失敗,源自於我們對植物「太好」了。這些出自善意的行為,在虛弱的分株苗眼中,卻是致命的壓力來源。

「長得越大越好」的迷思:為何最佳分株時機點藏在生長停滯期?

許多人認為,應該在植物長得最茂盛、最繁榮的夏天進行分株,認為這樣「生命力」最強。這是一個根本性的誤解。植物在生長旺盛期,所有能量都集中在長新葉、開花等地上部的擴張,此時對根系的干擾極為敏感。正確的策略,反而是選擇在春季或秋季,當植物生長趨緩、準備進入或剛結束休眠期時動手。

這個時機點的選擇,背後有其生理學根據。在春秋兩季,植物的生長重心由地上部轉移至地下部,能量會更多地用於根系的發展與儲存。 此時分株,等於是順應了植物的生長節律,新分出來的植株能更快地將資源投入在修復根系、適應新環境上,存活率自然大幅提升。反之,在生長高峰期強行分株,就像是讓一個正在全力衝刺的運動員立刻進行器官移植手術,身體的應激反應會非常劇烈。

過度呵護的陷阱:為何剛分株完的「密集澆水」是頭號殺手?

分株後,看到植株看似虛弱,許多人的第一反應就是「它一定很渴,快給它水!」。這個行為,恰恰是導致分株苗陣亡的首要原因。分株過程中,無論多麼小心,植物的根系都會受到損傷,尤其是負責吸收水分的細微根毛。園藝研究指出,一個剛被分割的根系,其吸水效率可能暫時下降超過五成。

在這種狀態下,大量澆水非但不能被有效吸收,反而會填滿土壤空隙,阻絕根部最需要的氧氣。 缺氧的潮濕環境是腐霉菌 (Pythium) 等致病真菌的溫床,它們會從受損的根系傷口入侵,造成根部腐爛。 因此,植株不是「渴死」的,而是被過多的水「悶死」和「淹死」的。正確的做法是,種植後僅需澆一次定根水,確保土壤與根系貼合即可,之後必須等到土壤表層明顯乾燥後再進行下一次澆水。

如何像外科手術般精準分株?從工具消毒到傷口癒合的SOP

成功的植物分株,仰賴的是一套標準作業程序 (SOP),每個環節都必須精準到位,才能將感染風險降到最低,並加速植株的恢復。

你的刀具乾淨嗎?酒精濃度與消毒方式如何影響感染率?

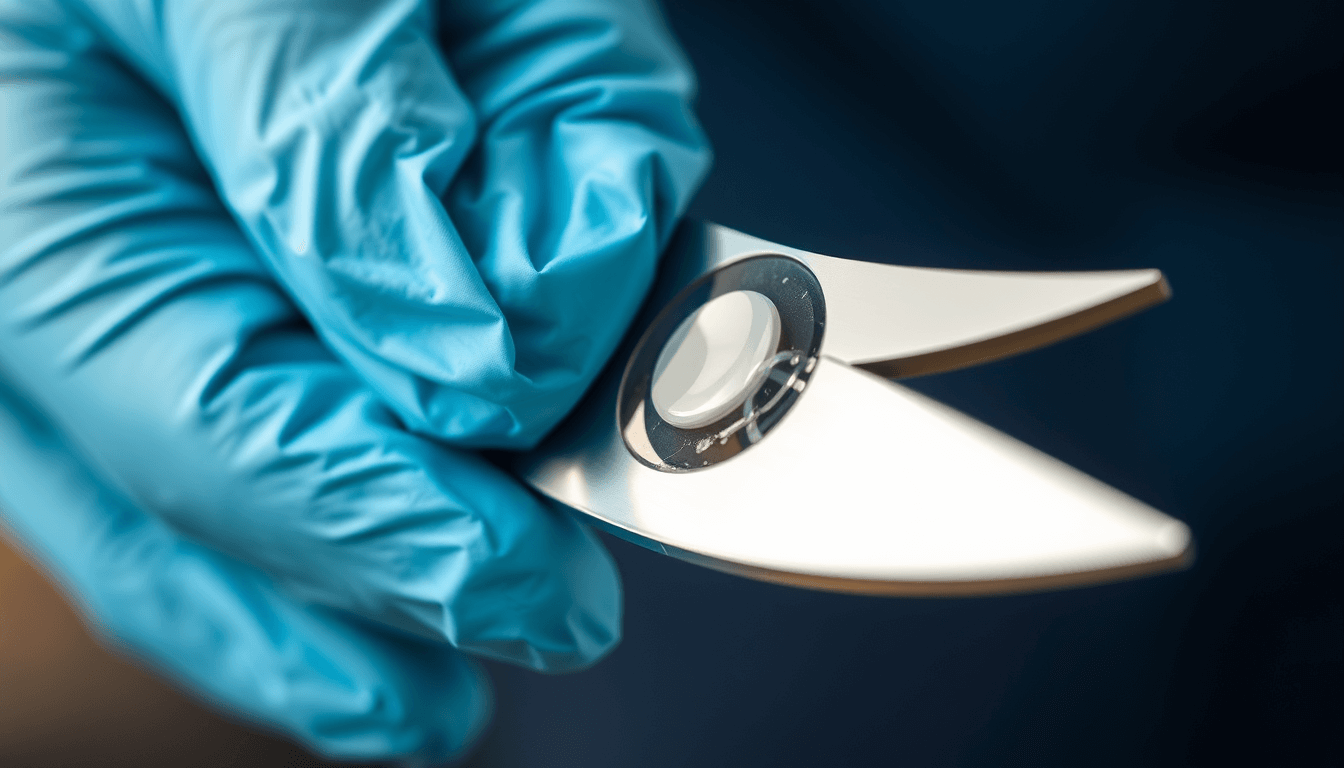

在分株過程中,所使用的刀具或剪刀,是病菌傳播最主要的媒介。許多人以為只要用水沖乾淨就好,但這遠遠不夠。根據植物病理學的建議,最有效且方便的消毒方式是使用酒精。然而,並非所有酒精都有一樣的效果。

研究顯示,濃度介於 70% 至 80% 的酒精(乙醇或異丙醇)穿透細菌細胞膜的效果最佳,能有效使蛋白質變性,達到殺菌目的。 濃度過高(如 95%)的酒精會使細菌表層的蛋白質迅速凝固,反而形成一道保護層,阻止酒精滲透到內部,降低了殺菌效率。因此,請務必使用 70% 藥用酒精 徹底擦拭你的刀具,確保每一次切割都是在無菌狀態下進行,這能顯著降低傷口感染的機率。

傷口處理的科學:開根粉、殺菌劑與「風乾」的正確使用時機?

切口是植物最脆弱的地方,也是病菌入侵的門戶。對待這個「手術傷口」,需要科學的方法。首先,對於切口較大的植株,特別是多肉植物或塊莖植物,建議在種植前將其放置在陰涼通風處 24至48小時。這個過程稱為【風乾癒傷 (Callusing)】,目的是讓傷口表面乾燥,形成一層薄薄的【癒傷組織】,這層組織是天然的保護屏障,能有效阻止病菌入侵。

對於是否使用【開根粉】,則需視情況而定。開根粉的主要成分是植物生長素(如 IBA),能刺激不定根的生成,但它並無殺菌功能。 如果你的母株非常健康,環境也控制得宜,可以不使用。但若想提高成功率,可在傷口風乾後,薄薄地沾上一層開根粉再種植。 至於【殺菌劑】(如多菌靈、大生粉等粉劑),則是在母株本身有病害疑慮,或環境較為潮濕時使用,可在切割後立即塗抹於傷口上,預防腐爛。

以下表格總結了不同傷口處理方式的特性:

| 處理方式 | 主要成分 | 使用時機 | 作用 |

|---|---|---|---|

| 風乾癒傷 | – | 切口較大的植株種植前 | 形成癒傷組織,阻止病菌入侵 |

| 開根粉 | 植物生長素(如 IBA) | 母株健康,或想提高成功率時 | 刺激不定根的生成 |

| 殺菌劑 | 多菌靈、大生粉等 | 母株有病害疑慮,或環境潮濕時 | 預防腐爛 |

不是所有植物都該「一刀切」!從根系類型判斷最佳分株策略

分株的下刀點並非隨心所欲,而是由植物天生的根系結構決定的。錯誤的分割方式,輕則影響新株發育,重則導致母株與子株雙雙死亡。

叢生根系 vs. 走莖根系:如何從根的型態決定下刀點?

我們可以將常見的室內植物根系粗分為兩大類:【叢生根系 (Clumping Roots)】與【走莖根系 (Running Roots)】。

叢生根系的植物,如虎尾蘭、龜背芋、白鶴芋,其新芽會從主根系的基部長出,所有植株緊密地生長在一起。 對於這類植物,分株時需要將整個植株脫盆,輕輕撥開土壤,觀察尋找各個獨立植株之間的天然分界點。 下刀的目標是切開連接它們的地下莖或根部,並確保分割下來的每一叢都帶有自己完整的根、莖、葉系統。

而走莖根系的植物,例如吊蘭、草莓、喜蔭花,會從母株伸出一條長長的【走莖 (Stolon)】,並在走莖的末端長出帶有根點的小植株。 這種結構的分株就簡單得多。你完全不需要將母株脫盆,只需等到走莖上的小植株長出自己的氣生根後,直接將連接的走莖剪斷,再將小植株單獨種植即可。

以下表格比較了叢生根系和走莖根系植物的分株方式:

| 特性 | 叢生根系 | 走莖根系 |

|---|---|---|

| 植物範例 | 虎尾蘭、龜背芋、白鶴芋 | 吊蘭、草莓、喜蔭花 |

| 新芽生長位置 | 主根系的基部 | 走莖末端 |

| 分株是否需要脫盆 | 需要 | 不需要 |

| 分株方式 | 切開連接獨立植株的地下莖或根部 | 剪斷連接走莖 |

塊莖與球莖植物的特例:為何「保留芽點」比切口大小更重要?

對於擁有【塊莖 (Tuber)】或【球莖 (Corm)】的植物,如金錢樹 (Zamioculcas zamiifolia)、彩色海芋 (Calla lily),分株的邏輯又有所不同。 它們的繁殖關鍵,不在於根系的多少,而在於是否保留了【芽點 (Budding Eye)】。這些芽點是未來新葉和新根的生長起點。

在分割這類植物的地下塊莖時,你的首要任務是仔細辨識塊莖上的芽點。 即使是一小塊切下來的塊莖,只要上面至少帶有 1-2 個健康的芽點,它就有潛力發展成一棵完整的植株。 切割時,切口的大小和形狀是次要的,確保每個分割部分都帶有「生命的核心」——芽點,才是成功的保證。

分株後的「加護病房」管理學:如何最大化存活率?

分株後的頭兩週,是植株的「術後恢復期」。此時,你需要為它打造一個如同「加護病房」般的穩定環境,給予最恰當的照護,幫助它渡過最脆弱的階段。

「悶養」的雙面刃:濕度、光照與空氣循環的黃金平衡點?

分株後,由於根系吸水能力下降,提高環境濕度有助於減少葉片的水分蒸散,幫助植株保濕。這個方法稱為【悶養】,通常是將盆栽用透明塑膠袋或塑膠罩蓋住。 然而,悶養是一把雙面刃。在創造高濕度的同時,也容易因空氣不流通而滋生黴菌。

成功的悶養,關鍵在於找到「濕度、光照、通風」的黃金平衡。首先,悶養的植株絕對不能置於陽光直射處,應放在明亮的散射光地點。 其次,每天應打開塑膠罩通風 1-2 小時,讓新鮮空氣流通,避免病害。 當你觀察到植株開始長出明顯的新芽或新葉時,就代表它的根系已經開始恢復工作,此時就可以逐漸延長通風時間,直至完全移除塑膠罩,讓它回到正常的環境。

施肥的時機之謎:為何分株後立即施肥等於餵毒?

另一個常見的致命錯誤,是在分株後立即施肥,認為能「補充營養」。這對虛弱的根系來說,無異於雪上加霜。肥料本質上是高濃度的礦物鹽,健康的根系可以吸收利用,但受損的根系不僅無法吸收,高濃度的肥料鹽分還會透過滲透壓原理,反過來將根部細胞內僅存的水分「吸」出來,造成生理性的乾旱,也就是俗稱的「肥傷」或「燒根」。

最安全的施肥時機,是在你明確觀察到植株已經恢復生長,例如長出至少 1-2 片完整的新葉之後。 這是一個明確的信號,表示它的根系已經修復並開始正常運作。此時施肥,應從遠低於建議濃度的液態肥開始,例如將肥料稀釋倍數增加一倍,讓植株的根系有一個逐漸適應的過程。

新手分株常見問題速解 (FAQ)

- 分株後葉子發黃、下垂是正常的嗎?

在分株後的幾天到一週內,部分老葉出現發黃或輕微下垂是正常的應激反應,這是植物為了減少水分蒸發、集中能量修復根系而做出的犧牲。只要核心的新芽保持翠綠堅挺,就無需過度擔心。但如果發黃、軟爛的情況持續擴大,就需要檢查是否澆水過多導致爛根。

- 分下來的子株一定要有根嗎?

不一定,但強烈建議要有。對於大多數叢生植物,確保分割下來的子株帶有自己的根系,是存活率的基礎保證。 對於某些極其強健的植物(如虎尾蘭),即使是無根的單一植株在適當條件下也能重新發根,但這會需要更長的恢復時間和更高的失敗風險。

- 分株一定要在換盆的時候一起做嗎?

這是一個高效且推薦的做法。 換盆時本來就需要將植株脫盆,正好可以順便檢查根系狀況並進行分株,可以減少對植物的重複打擾。但如果只是為了繁殖而不想換盆,也可以小心地從盆邊挖取側芽進行分株。

- 可以用來分株的母株有什麼條件?

理想的母株應該是成熟、健康且無病蟲害的。 植株本身需要足夠茂盛,已經產生了可以分離的子株或側芽。 避免對剛買回來還在適應環境,或是本身就處於生長不良狀態的植物進行分株,這樣只會加速它的死亡。