多數人拿起剪刀,想的是「剪掉」多餘的。這是個致命的錯誤。真正的盆栽修剪,想的應該是「引導」能量。你不是在做美容,你是在指揮一場長達數十年的能量預算分配。錯誤的修剪,會讓樹木的能量不斷空轉,看起來年年翠綠,卻始終沒有「老態」。這篇文章,就是為了摧毀你腦中那些陳腐的修剪觀念,從能量流動的根本,重新建立你的修剪系統。

能量管理:你看見的不是枝,是樹的「未來預算」

樹木的每一片葉子都是一座太陽能工廠,製造出來的能量(糖分)就是它的年度預算。修剪,就是決定這筆預算要投資在哪裡,是蓋高樓(向上長),還是強化地基(變粗壯)。

如何判讀「頂端優勢」?看懂樹木能量的單向高速公路

頂端優勢 (Apical Dominance) 是植物界最核心的生長法則。由頂芽產生的生長素 (Auxin) 會沿著枝條向下輸送,抑制下方側芽的生長。這就是為何野外的樹多半呈現金字塔狀,能量會優先供應給最高的枝條,確保能搶到最多陽光。若你不理解這一點,你的盆栽將會變成一根頂端茂密、底下細弱的「電線桿」。策略性地剪除頂芽,就是切斷這條能量高速公路,迫使預算重新分配給下方的側枝,讓整棵樹的結構更均勻、更顯老態。

為何「犧牲枝」是故意養肥再砍的策略性投資?

犧牲枝 (Sacrifice Branch) 是一個反直覺的高階技巧。它的核心概念是:故意放任某一根枝條(通常在主幹需要增粗的部位上方)瘋狂生長,不做任何修剪。這根枝條會像抽水馬達一樣,為其下方的樹幹區段帶來巨量的能量流,使其在短短一兩年內快速增粗。根據日本盆栽協會的指導原則,犧牲枝的直徑養到目標主幹直徑的三分之一到二分之一時,其增粗效率最高。等到主幹達到理想粗度後,再將整根犧牲枝剪除。這是一種用「未來的浪費」換取「現在的效率」的策略性投資。

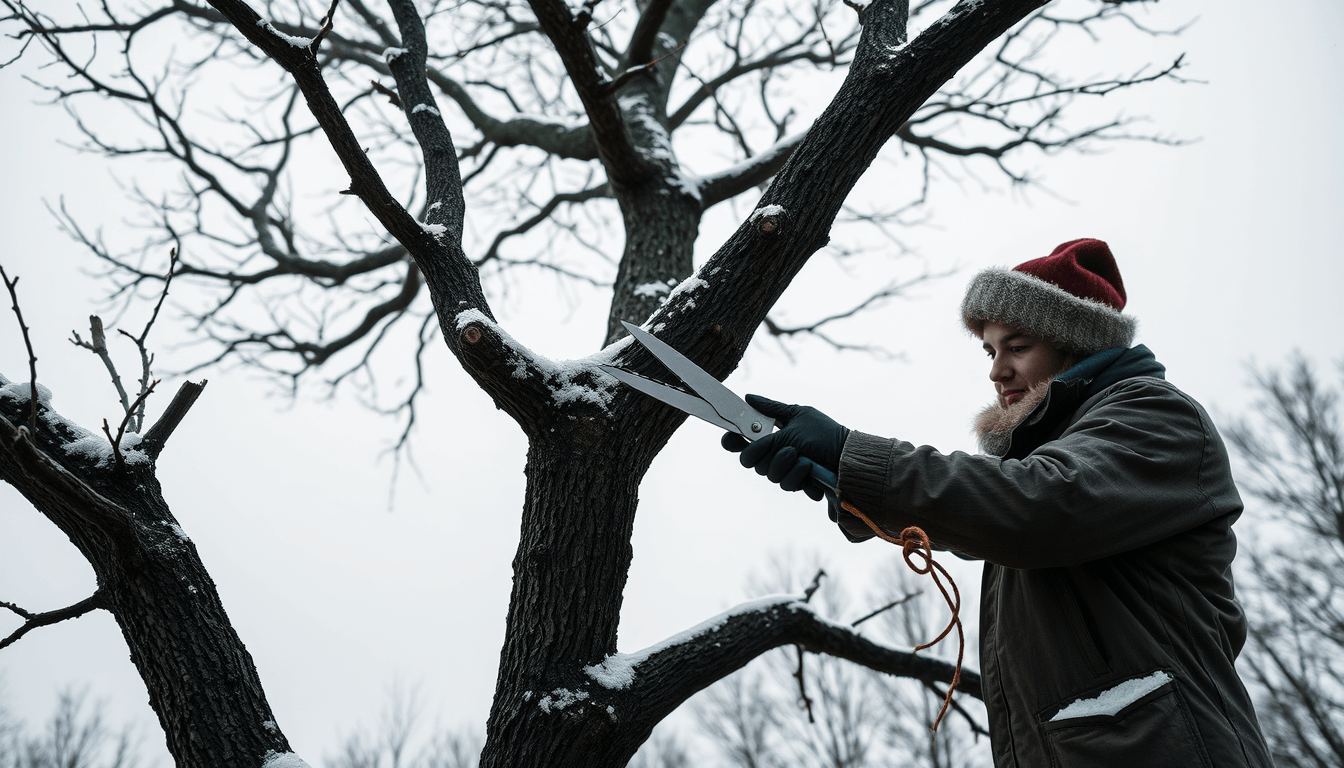

結構性修剪的殘酷美學:創造「視覺年齡」的關鍵決策

結構性修剪通常在冬季休眠期進行,這是一場大手術。你的目標不是美觀,而是建立一棵樹未來50年的骨架。這需要魄力,甚至帶點殘酷。

「錐度」與「動態」:如何用兩刀創造老樹的視覺錯覺?

老樹最迷人的特徵,就是下粗上細的錐度 (Taper) 與充滿生命力的動態 (Movement)。這兩者都能透過精準的「砍幹」來創造。第一刀,在樹幹的某個高度(例如三分之一處)進行大角度的斜切,迫使下方長出新的頂芽,這就創造了第一個轉折與錐度。待新頂芽長成新的主幹後,再在更高處進行第二刀反向斜切。這兩刀,就定義了樹木最基礎的動態與視覺年齡感。這不是在修剪,這是在用減法做雕塑。

主幹選擇的「減法藝術」:為何留下更多,反而看起來更少?

新手的通病是「捨不得」。他們看到三根從同一個點長出的分岔,會猶豫不決,最後選擇都留下。結果就是形成一個臃腫、不自然的「關節」,完全破壞了老樹的瘦硬感。真正的減法藝術,是果斷地從三根中選擇最好的一根(通常是角度最自然、位置最理想的),其餘兩根徹底剪除。這樣做,雖然當下看起來「變空了」,但卻創造了寶貴的負空間 (Negative Space),讓留下的那一根枝條線條更清晰、更有力道,整體視覺反而更豐富、更成熟。

維護性修剪的日常對話:不只是打雜,是維持設計的精準微調

如果說結構性修剪是制定憲法,那維護性修剪就是日常的法律執行。這項工作貫穿全年,目標是維持已建立的設計藍圖,並對能量進行精細調控。

「輪廓線」與「樹冠層」:如何避免你的松樹變成一頂安全帽?

松樹類的盆栽,最忌諱的就是修剪成一個密不透風的綠色團塊,俗稱「安全帽」。正確的維護,是創造出清晰的輪廓線 (Silhouette) 與層次分明的樹冠層 (Canopy Pads)。每一層枝葉都應該像一片獨立的雲,彼此之間有空隙,能讓光線與空氣穿透。這不僅美觀,更能確保內側與下層的針葉獲得足夠日照,不會枯死。你需要定期疏剪過密的針葉,並剪掉向上徒長的強勢芽,維持雲朵的輪廓。

「摘芽」與「退枝」:控制針葉與闊葉樹能量的兩種精密開關

這是兩種完全不同的能量調控「開關」。摘芽 (Pinching) 主要用於松、柏等針葉樹。在春季新芽(蠟燭)伸長但尚未開葉時,用手指掐掉一半或三分之二。這能有效縮短節間,讓針葉更密集,並將能量導向較弱的側芽。而退枝 (Pruning back) 則用於榕樹、楓樹等闊葉樹。在生長季,當新枝長出4-6片葉子後,剪回到只剩1-2片葉子。這個動作能迫使在更靠近主幹的位置長出新芽,避免枝條越長越長,讓樹形「走樣」。

以下表格比較了摘芽與退枝這兩種能量調控方式:

| 特性 | 摘芽 (Pinching) | 退枝 (Pruning back) |

|---|---|---|

| 適用樹種 | 松、柏等針葉樹 | 榕樹、楓樹等闊葉樹 |

| 操作時機 | 春季新芽(蠟燭)伸長但尚未開葉時 | 生長季,新枝長出4-6片葉子後 |

| 操作方式 | 掐掉新芽一半或三分之二 | 剪回到只剩1-2片葉子 |

| 主要目的 | 縮短節間,讓針葉更密集,並將能量導向較弱的側芽 | 迫使在更靠近主幹的位置長出新芽,避免枝條越長越長 |

工具與時機的迷思破解:你的剪刀,用對了嗎?

選擇錯誤的工具和時機,就像用錯誤的鑰匙開鎖,不僅打不開,還會損壞鎖芯。你必須理解工具與時機背後的科學原理。

為何昂貴的「凹口剪」不是新手的第一把刀?

許多教學會推薦新手購買昂貴的凹口剪 (Concave Cutter),因為它能創造一個內凹的傷口,癒合後更平整。但這有個前提:使用者必須非常清楚要剪什麼、以及為何而剪。對於新手而言,一把鋒利、乾淨的旁路剪 (Bypass Pruner) 反而更實用、更安全。因為新手最大的問題是猶豫不決和錯誤判斷,旁路剪的犯錯成本更低。先用好基礎工具,真正理解結構後,凹口剪才能發揮它的價值。

「休眠期」與「生長期」修剪,如何影響樹木的「傷口反應」?

修剪時機的選擇,本質上是對樹木「傷口反應」的管理。樹木並不像動物一樣能「癒合」傷口,而是透過一個名為CODIT (樹木腐朽區隔化) 的過程,在傷口周圍形成四道防禦牆,將腐朽菌「圍堵」起來。在休眠期(冬季)進行大枝幹的結構性修剪,此時樹木能量儲備最足,有充裕的資源來啟動 CODIT,雖然傷口表面癒合慢,但內部防禦牆更堅固。在生長期(春夏)進行小規模的維護性修剪,樹木的汁液流動旺盛,傷口表面癒合極快,但因為能量都用於生長,反而不利於形成強大的內部防禦。根據植物病理學家 Alex Shigo 博士的研究,理解並善用 CODIT 原理,是維持盆栽長期健康的關鍵。

以下表格比較了休眠期與生長期修剪對樹木傷口反應的影響:

| 修剪時期 | 能量儲備 | CODIT啟動 | 傷口表面癒合速度 | 內部防禦牆 |

|---|---|---|---|---|

| 休眠期(冬季) | 充足 | 有利 | 慢 | 堅固 |

| 生長期(春夏) | 用於生長 | 不利 | 快 | 較弱 |

盆栽修剪常見問答 (FAQ)

- 如果不小心剪太多了怎麼辦?

不要慌張。首先,將盆栽移到一個稍微遮蔭、避免強風的地方,減少水分蒸發的壓力。暫停施肥,因為施肥會強迫虛弱的樹木去生長,造成二度傷害。給它時間,多數健康的樹木都有備用芽,在幾週到幾個月後會重新萌發。

- 我應該多久修剪一次?

這沒有標準答案,完全取決於樹種、生長速度和你的目標。維護性修剪是持續性的,生長季可能每週都需要觀察並做些微調。結構性修剪則是以「年」為單位,通常在冬季進行,且不是每年都必要。重點是觀察,而不是按表操課。

- 修剪後的傷口需要塗抹癒合劑嗎?

這在盆栽界是個爭議話題。現代觀點傾向於「非必要不塗抹」。對於小於一公分直徑的傷口,乾淨的切口在通風環境下會自然防禦。對於較大的傷口,塗抹癒合劑的主要功能是防止水分過度流失和提供物理屏障,但某些劣質癒合劑反而會將濕氣封在裡面,成為真菌的溫床。若要使用,請選擇有信譽的品牌。