多數人把葉面肥當成一種「有噴有保庇」的萬靈丹,這其實是最大的誤解。真正的專家,是將葉面肥視為一種「精準手術刀」,在特定時機、針對特定問題進行外科手術般的精準打擊。它從來不是要取代健全的土壤施肥,而是土壤施肥無法企及之處的完美補充。 如果你還在把葉面肥當成植物的大力丸,那這篇文章,將徹底改變你的思維。

你的葉面肥,真的「吃」進去了嗎?揭開吸收率的殘酷真相

我們常以為把肥料噴到葉子上,植物就能照單全收,但事實遠比想像中殘酷。植物的葉片並非一塊海綿,它有著精密的防禦機制,大部分你噴上去的肥分,其實都浪費掉了。

角質層與氣孔的戰爭:為何噴了等於白噴?

植物葉片表面覆蓋著一層由蠟質組成的角質層 (Cuticle),這是防止水分散失和病菌入侵的主要屏障,但也同時阻擋了養分的進入。 養分要被吸收,主要得透過兩個途徑:一是直接穿透角質層,二是經由葉片表面的氣孔 (Stomata) 進入。

然而,氣孔的開放與否,受到光照、溫度、濕度等環境因素嚴格調控。 在大白天高溫強光下,氣孔為了減少水分蒸散會大量關閉,此時噴灑葉面肥,絕大部分的肥液只是停留在葉面,最終被蒸發或沖刷掉,吸收效率極低。因此,最佳的噴灑時機,通常是氣孔張開、蒸散作用較緩慢的清晨或傍晚。

展著劑的騙局:不是所有「黏黏的」都有用!

為了讓肥液能在葉面停留更久、增加吸收機會,許多人會添加展著劑 (Spreader/Adjuvant)。但市面上的展著劑種類繁多,並非所有產品都適合。 展著劑的核心功能是降低肥液的表面張力,讓液滴能在葉片上均勻鋪展,而不是形成一顆顆獨立的水珠。

真正的關鍵在於「滲透性」。高品質的展著劑,如含有機矽或特定界面活性劑的產品,不僅能幫助肥液「黏住」葉片,更能協助養分穿透疏水的角質層。 如果只是使用一般肥皂水或品質不佳的展著劑,雖然看似增加了附著性,但對穿透角質層的幫助有限,養分依然被擋在門外,吸收效率無法獲得實質提升。

打破「缺什麼補什麼」的迷思:葉面肥的時機診斷學

許多人使用葉面肥的邏輯很簡單:看到葉子黃了,就噴含氮的;看到果實裂了,就噴含鈣的。這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的做法,往往為時已晚,甚至可能造成反效果。

「看得見的」症狀,為何往往已為時已晚?

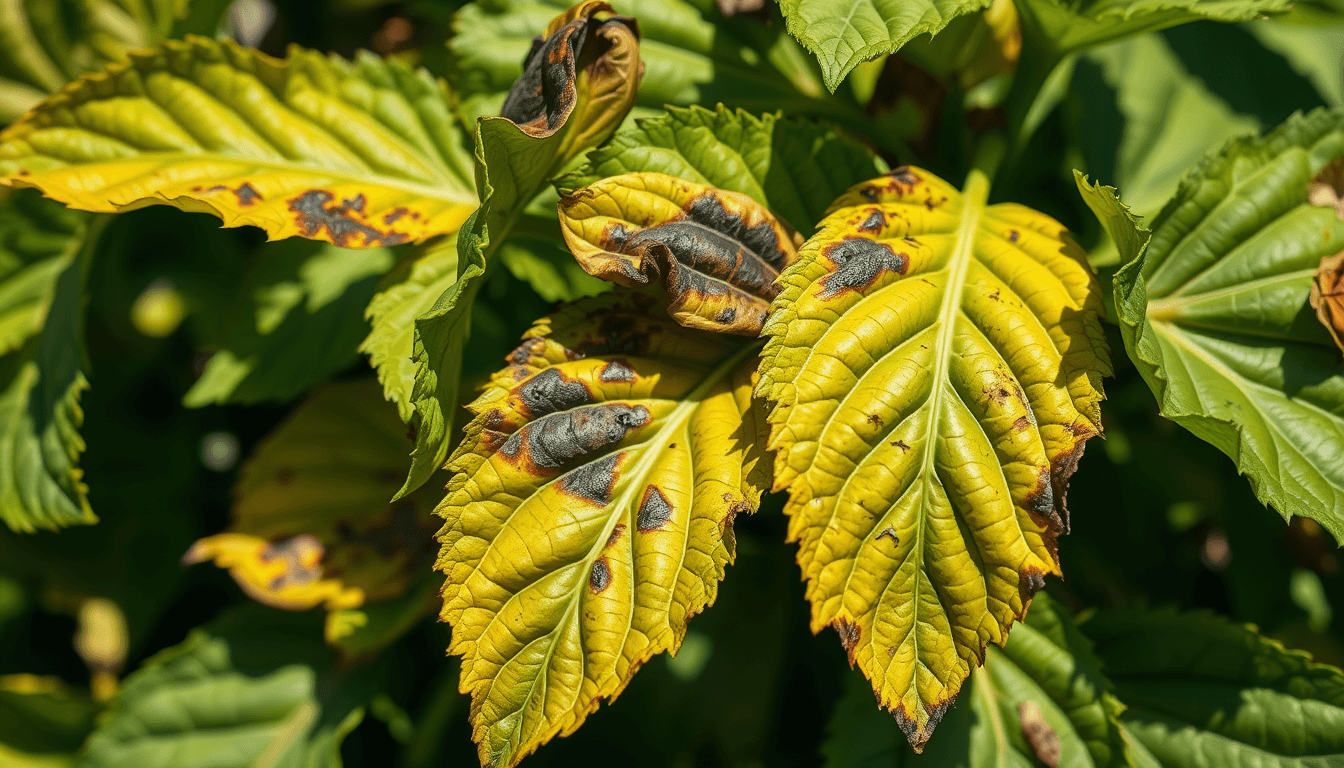

當植物的葉片或果實已經出現明顯的缺素症狀時,例如缺鐵導致新葉黃白化、缺鈣導致果實臍腐病,這代表植物內部的生理機能已經受到嚴重影響。 此時用葉面肥進行急救,雖然能快速緩解表面症狀,但對產量和品質造成的損失,往往已難以挽回。

更重要的是,不同元素的缺乏症狀有時非常相似。例如,缺鎂和缺鐵都可能導致葉片黃化,但缺鎂的症狀通常先出現在老葉,而缺鐵則是在新葉。 如果判斷錯誤,施予了錯誤的元素,不僅無法解決問題,反而可能加劇養分失衡。

以下表格比較了缺鎂和缺鐵症狀的差異:

| 元素 | 症狀 | 症狀出現位置 |

|---|---|---|

| 缺鎂 | 葉片黃化 | 老葉 |

| 缺鐵 | 葉片黃化 | 新葉 |

土壤檢測數據,如何成為葉面肥的行動指令?

最高效的葉面肥施用策略,是「預防性」而非「治療性」的。這需要依賴土壤檢測 (Soil Testing) 的數據。一份專業的土壤檢測報告,能告訴你土壤中各種元素的含量、有效性以及pH值等關鍵資訊。

例如,當土壤檢測顯示pH值過高(偏鹼性)時,即便土壤中含有足量的鐵、錳、鋅,這些微量元素也會因為不易溶解而被「鎖住」,導致根系無法吸收,進而引發缺素症。 在這種情況下,即便你持續進行土壤施肥,效果也極其有限。此時,葉面施肥就成為繞過土壤限制、直接為植株補充這些微量元素的最佳「手術刀」。

肥害還是藥害?葉面肥濃度與混用的致命錯誤

葉面肥雖然高效,但也是一把雙面刃。錯誤的濃度和不當的混用,輕則浪費肥料,重則導致嚴重的肥害或藥害,讓你的心血付之一炬。

「建議稀釋倍數」的陷阱:為何你的環境說了算?

幾乎所有葉面肥產品包裝上都會標示「建議稀釋倍數」,但這只是一個參考基準。實際的施用濃度,必須根據你的環境條件進行動態調整。 關鍵因素包括:溫度、濕度和光照。

在高溫、乾燥、強光照的環境下,葉片上的水分蒸發速度極快,肥液會迅速濃縮,大大增加了灼傷葉片的風險。 在這種條件下,就應該適度提高稀釋倍數(降低濃度)。反之,在陰涼、高濕度的天氣,則可以按照建議的標準濃度施用。忽略環境因素,盲目遵從包裝說明,是造成肥害最常見的原因之一。

以下表格總結了不同環境條件下葉面肥稀釋倍數的調整建議:

| 環境條件 | 葉片水分蒸發速度 | 肥液濃度變化 | 稀釋倍數調整 |

|---|---|---|---|

| 高溫、乾燥、強光照 | 極快 | 迅速濃縮 | 提高(降低濃度) |

| 陰涼、高濕度 | – | – | 按照建議標準濃度 |

農藥混用,是省時還是玩命?一張拮抗作用速查表

為了節省人力,許多人習慣將葉面肥與農藥混合噴灑。 這在多數情況下是可行的,但前提是必須了解彼此的「相容性」。 錯誤的混用會導致化學反應,產生沉澱、降低藥效,甚至產生毒性物質。

一個基本原則是:酸鹼性。鹼性的肥料(如草木灰水、氨水)絕對不能和大多數酸性農藥混合,否則會導致農藥分解失效。 同樣,含有金屬離子(如銅、鋅、鐵)的葉面肥,若與某些農藥混合,也可能產生化學反應。在混合前,最保險的做法是先進行小規模的「燒杯測試」,將欲混合的藥劑和肥料在透明容器中依比例混合,靜置觀察是否有沉澱、分層、變色或產生氣體等不良反應。

從入門到精通:三大真實情境下的葉面肥戰術演練

理論最終要回歸實踐。以下是三個在栽培過程中極為常見,且葉面肥能發揮關鍵作用的真實情境。

情境一:搶救因淹水而「厭食」的根系

在連續大雨或田區淹水後,土壤長時間處於缺氧狀態,會導致作物根系受損甚至腐爛,吸收養分和水分的能力大幅下降。 此時若急著進行土壤追肥,反而會對受損的根系造成二次傷害,如同逼迫一個腸胃炎的病人吃下油膩大餐。

在這種緊急情況下,葉面施肥是唯一能快速提供養分、維持植株生機的手段。 建議使用均衡型的氮磷鉀即溶肥料,以較低的濃度(例如稀釋800-1000倍)進行葉面噴施,幫助植株在根系恢復機能前,度過最危險的營養空窗期。

情境二:攻克難纏的「鈣、硼」吸收障礙

鈣 (Ca) 和 硼 (B) 是兩種在植物體內移動性極差的元素。 這意味著它們很難從老葉轉移到新葉或果實等新生組織。因此,缺鈣(如裂果、頂腐病)和缺硼(如開花授粉不良、果實畸形)的症狀,往往出現在生長最旺盛的部位。

僅僅透過土壤施肥,往往緩不濟急,因為鈣和硼在土壤中的吸收效率也容易受到pH值等因素干擾。 在作物的關鍵時期,例如開花期和果實膨大期,透過葉面直接補充鈣和硼,是最有效率的方式。 市面上已有許多優良的硼鈣複合葉面肥產品,能有效促進吸收,顯著提升結果率與果實品質。

葉面肥終極 FAQ:專家一次說清

- Q1:葉面肥可以完全取代土壤施肥嗎?

絕對不行。葉面肥是補充,土壤施肥是根本。 作物所需的大量元素(氮、磷、鉀)主要還是得靠根系從土壤中穩定吸收。 將葉面肥視為特種部隊,而非主力陸軍。

- Q2:噴葉面肥的最佳時間點?

無風的陰天,或是晴天的上午9點前與下午4點後。 核心原則是避開高溫強光,選擇氣孔開放、水分蒸發慢的時段。

- Q3:葉面肥要噴在葉面還是葉背?

都要噴,但葉背是重點。大多數植物葉背的角質層比葉面薄,且氣孔數量更多,吸收效率遠高於葉面。

- Q4:多久噴一次葉面肥比較好?

視情況而定。作為緊急補救,可能需要連續噴灑2-3次,間隔7-10天。作為常規補充,則根據作物生長階段和需求而定。切記,少量多次的效果遠勝於一次性噴灑高濃度。

- Q5:市面上葉面肥種類繁多,該如何選擇?

回歸你的「目的」。是為了補充微量元素(選擇螯合態微量元素肥)?是為了促進開花結果(選擇高磷鉀或含鈣硼的肥料)?還是為了在逆境中恢復樹勢(選擇含胺基酸、海藻精等生物刺激素的產品)? 先診斷問題,再選擇對應的「手術刀」。