許多人以為植物栽培日記,就是記錄澆水、施肥的日期。但這種流水帳式的記錄,往往在你家植物陣亡後,只留下一本沒有參考價值的「死亡筆記」。真正的栽培日記,應該是一套精準的診斷系統,一個能預測問題、指導決策的工具。它能將模糊的觀察,轉化為可執行的數據,讓你從被動的照顧者,進化成主動的診斷師。

為何 90% 的植物日記最終淪為無效的「死亡筆記」?

多數栽培日記的失敗,源於記錄方法的根本性錯誤。問題不在於你記不記得,而在於你記錄的內容缺乏可分析的價值,導致無法在關鍵時刻做出正確判斷。

「今天澆水了」:為何這種紀錄模式注定失敗?

只寫下「澆水」兩個字,是新手最常見的錯誤。因為這個紀錄完全忽略了核心變因:水量、頻率與環境條件。你澆了多少毫升的水?是「澆透」還是只濕潤了表土?上次澆水是三天前還是十天前?這些資訊的缺失,讓你無法判斷植物後續出現的黃葉、枯萎等症狀,究竟是缺水還是澆水過多造成的根部腐爛。 一個有效的澆水記錄,至少應包含日期、水量、以及澆水前的土壤狀態(例如:表土下三公分已乾燥)。

症狀出現才記錄?你已錯過黃金救援時間!

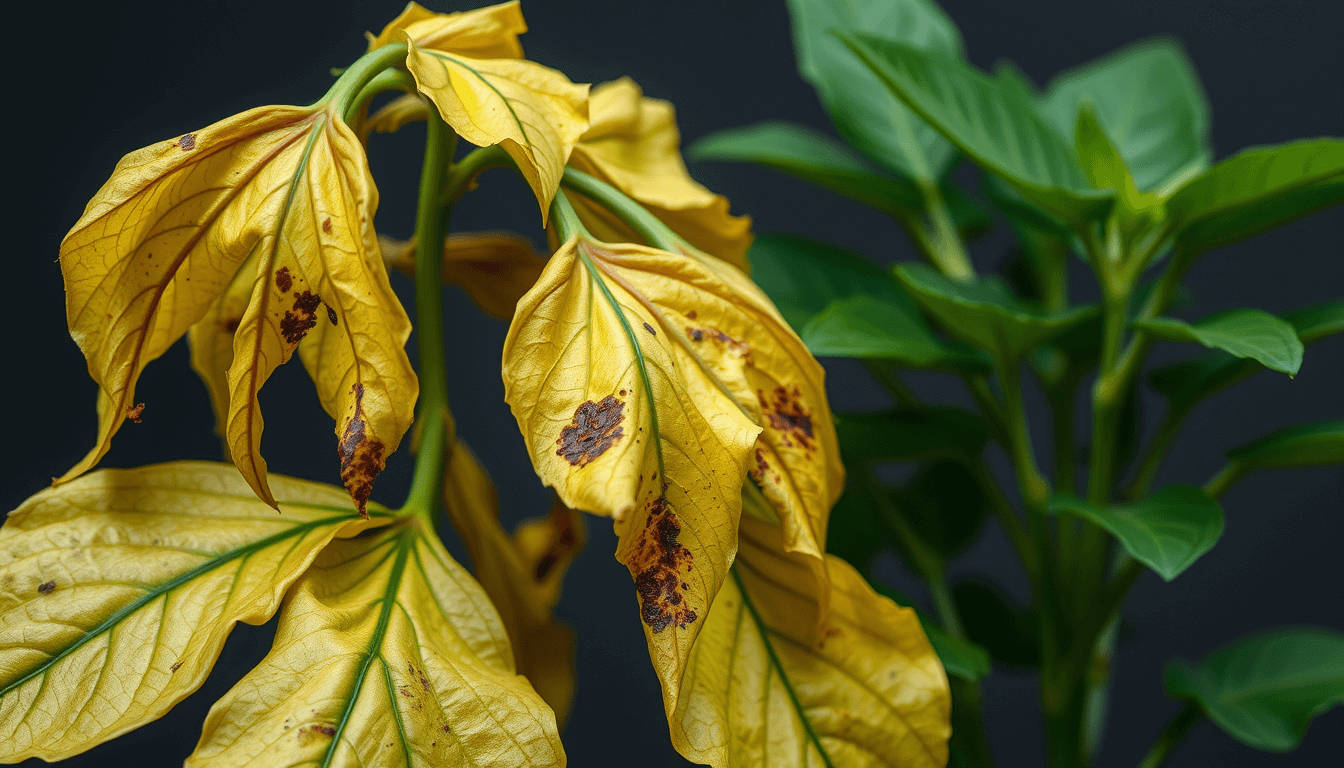

當你發現葉片發黃、出現黑斑時才動筆記錄,通常為時已晚。 這些肉眼可見的症狀,往往是內部問題(如根系腐爛、病菌感染)累積到一定程度後才爆發的最終結果。 例如,根腐病 (Root Rot),一種由土壤中真菌引起的常見病害,初期僅表現為生長停滯或輕微萎蔫,但此時根系可能已開始變黑、軟爛。 等到葉片大規模黃化時,往往已錯過最佳的治療時機。一個有效的日記系統,應該是預防性的,而非事後補救。

建立你的「植物預警系統」:兩個核心升級模組

要讓日記從流水帳進化為預警系統,你需要升級你的記錄工具與方法,將模糊的感覺轉化為精準的數據。這能幫助你提前發現問題,做出正確的養護決策。

拋棄固定澆水週期,如何改用「土壤濕度計」與「盆栽重量」做精準決策?

「每週澆一次水」的懶人公式是許多植物殺手遵循的錯誤信條。因為植物對水的需求會隨季節、光照、溫濕度而劇烈變化。 真正的專家從不看日曆澆水,而是直接判斷土壤的實際狀況。

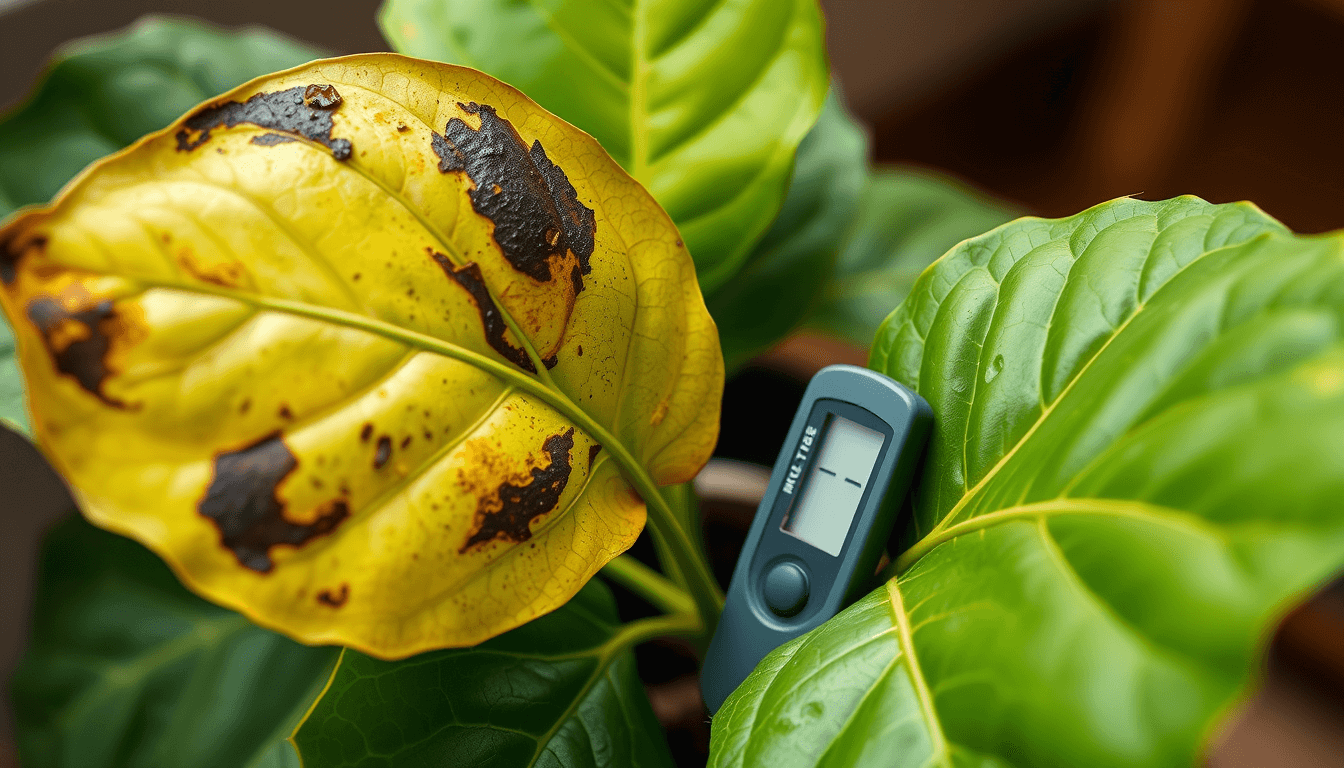

- 【土壤濕度計 (Soil Moisture Meter)】:這是一種能插入土中,偵測土壤導電度來判斷濕度的工具。 市面上常見的指針式濕度計,通常有1-10的刻度,能明確告訴你土壤深處的濕度狀況,避免表土乾燥但內部仍然濕潤時過度澆水。 例如,日本品牌 SUSTEE 的濕度計,會透過顏色變化(藍色代表濕潤,白色代表乾燥)來提示澆水時機,非常直觀。

- 盆栽重量法:這是一個不需工具的物理方法。在植物澆透水後,用手感受一次盆栽的重量;幾天後,當你再次拿起盆栽,若感覺重量明顯變輕,就代表大部分水分已被吸收或蒸散,是再次澆水的時機。這個方法對於中小型的盆栽特別有效。

光照、溫度、濕度:如何量化「環境變因」並找出植物的甜蜜點?

光照、溫度和濕度是影響植物光合作用效率與整體健康的三大要素,但多數人僅憑感覺來判斷。

- 光照量化:別再用「陽光充足」或「半日照」這類模糊詞彙。你可以使用手機上的測光 App(如 Photone 或 Lux Light Meter)來測量植物葉片接收到的實際光照強度,單位是 勒克斯 (Lux)。 例如,龜背芋在 800-1,500 Lux 的散射光下生長最佳,而虎尾蘭則能容忍低至 500 Lux 的環境。

- 溫濕度監控:購買一個便宜的電子溫濕度計,放在植物旁邊。這能幫助你了解環境變化,特別是在台灣潮濕的夏季或開冷氣的乾燥室內。許多雨林植物(如琴葉榕、竹芋)在空氣濕度低於 50% 時,葉片邊緣就容易出現焦枯、破損。

為了更清楚地了解植物所需環境,請參考下表:

| 環境變因 | 量化方式 | 數值範圍範例 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 光照 | 使用測光 App (勒克斯 Lux) | 龜背芋: 800-1,500 Lux, 虎尾蘭: 低至 500 Lux | 影響光合作用效率 |

| 濕度 | 電子溫濕度計 (%) | 雨林植物低於 50% | 葉片邊緣容易出現焦枯、破損 |

從「葉片語言」到「根系健康」:進階觀察與診斷技巧

學會解讀植物的非語言信號,是進階栽培者的核心技能。你的日記應該要能將這些信號與環境數據做交叉比對,找出問題的根源。

黃葉、捲葉、黑斑:如何建立一套個人化的「植物症狀對照表」?

葉片是植物的「儀表板」,不同的異常信號指向不同的問題。 你應該在日記中建立自己的症狀對照表,而非每次都上網重新搜尋。

- 黃葉 (Yellowing Leaves):是缺光、過濕爛根,還是自然老化? 如果是底層老葉先變黃,通常是正常代謝;若是新葉或整株均勻變黃,則可能是光照不足或澆水過多。

- 捲葉 (Curling Leaves):葉片向上捲曲,常與高溫、缺水或通風不良有關;若向下捲曲,則可能是藥害、肥傷或蟲害(如蚜蟲、茶黃螨)的信號。

- 黑斑 (Black Spots):可能是真菌或細菌感染的結果,通常與高濕度和通風不良有關。 記錄黑斑出現的位置、擴散速度,並對照當時的溫濕度數據,有助於判斷病因。

換盆時機才是真相:如何從根系狀態判斷整體健康?

植物的真正健康狀況,藏在看不見的土壤之下。健康的根系通常呈現白色或淡黃色,質地結實。 如果你發現以下情況,就代表需要立即處理:

- 根系變黑、軟爛:這是典型的根腐病症狀,通常伴隨一股腐敗的酸臭味。 這時需要立即脫盆,切除所有腐爛的根系,用殺菌劑浸泡後更換全新的無菌介質。

- 根系盤結 (Root Bound):當根在盆底盤根錯節,甚至從排水孔鑽出,代表生長空間已嚴重不足。這會限制水分和養分的吸收,導致地面上的植株生長停滯、葉片發黃。 換盆是唯一的解決方案。

實戰演練:用數據化日記解決三大常見栽培慘案

理論最終要回到實踐。以下是兩個經典的栽培失敗案例,展示如何透過數據化日記進行診斷與解決。

案例一:我的龜背芋為何只長氣根、不長新葉?

這是龜背芋愛好者最常遇到的挫折之一。許多人會誤以為是養分不足而瘋狂施肥,結果適得其反。 透過數據化日記分析,根本原因通常指向兩點:光照不足與缺乏攀爬支撐。 龜背芋在原生環境中是攀附大型樹木向上生長以獲取更多陽光的藤本植物。當光照不足(例如,低於 500 Lux)時,它會啟動生存機制,優先伸出氣生根 (Aerial Roots) 試圖尋找可以攀附的物體和更亮的地方,而非耗費能量長出新葉。

解決方案:將龜背芋移至更明亮的散射光處(目標 800-1,500 Lux),並為其設置一根攀爬柱 (Moss Pole)。讓氣根附著在濕潤的攀爬柱上,能模擬其原生長環境,給予它「向上生長是安全的」信號,進而刺激頂芽萌發新葉。

案例二:琴葉榕的葉片為何一直出現焦邊、破洞?

琴葉榕以其優雅的大葉片著稱,但也因其敏感易怒的「公主病」而聞名。葉片邊緣出現褐色焦枯或不明破洞,是栽培者共同的痛。 這通常不是單一原因造成,而是多重環境壓力下的結果。 最常見的元兇是低空氣濕度與不穩定的澆水。 琴葉榕原產於西非熱帶雨林,對空氣濕度要求極高。在台灣開冷氣的乾燥室內,若濕度長時間低於 50%,葉片細胞會因水分蒸散過快而壞死,形成焦邊。同時,澆水不規律(時而過乾、時而過濕)會對根系造成壓力,影響水分正常向上輸送,加劇葉片末端的枯萎。

解決方案:在栽培日記中,除了記錄澆水,更要每日記錄溫濕度。在琴葉榕旁放置一台加濕器,將環境濕度穩定維持在 60% 以上。澆水則嚴格遵守「用土壤濕度計測量,讀數降至乾燥區才澆透」的原則,避免根系處於不穩定的乾濕循環中。

以下是琴葉榕葉片問題的相關因素比較:

| 問題 | 可能原因 | 解決方案 |

|---|---|---|

| 葉片焦邊 | 低空氣濕度(低於50%) | 使用加濕器,維持濕度在60%以上 |

| 葉片破洞 | 不穩定的澆水(時而過乾、時而過濕) | 使用土壤濕度計測量,讀數降至乾燥區才澆透 |

植物栽培日記 FAQ:專家一次解答

- Q1:我需要每天寫日記嗎?會不會很花時間?

不需要每天寫。建議每週進行一次詳細記錄(包含拍照、測量光照、檢查葉片與土壤),並在每次澆水、施肥或換盆等特殊操作時才加以註記。重點在於記錄的品質,而非頻率。

- Q2:市面上有推薦的 App 來取代紙本嗎?

有許多植物管理 App 可以使用,例如 “PictureThis” 或 “Planta”。它們通常內建提醒功能與植物資料庫。但無論使用何種工具,核心概念不變:記錄的數據必須是量化且可供分析的。

- Q3:如果我的植物還是死了,這本日記有什麼用?

這本日記的價值,在於「覆盤」。你可以回溯過去幾週的環境數據(光照、溫濕度)、操作記錄(澆水、施肥),對照植物開始出現症狀的時間點,分析出最可能的失敗原因。這能確保你下一次不會再犯同樣的錯誤,是通往綠手指之路最寶貴的學費。

- Q4:我的植物看起來很健康,還需要寫日記嗎?

絕對需要。健康的植物日記,能幫你建立一個「成功基準線」。當未來植物出現狀況時,你可以對照這份健康時期的數據,快速找出是哪個環境變因發生了偏離,從而迅速採取行動。