許多人買植物燈的第一個問題就是:「這盞燈幾瓦?」但這正是最大的誤區。高瓦數不等於有效,買錯比買貴更浪費。真正的專家不只看燈,而是思考如何為植物設計一套專屬的「光環境」。這套思維能解決多數室內植物長不好、變形徒長的核心問題。

為什麼你買的植物燈總是沒效?破除 PPFD 值的兩大迷思

大家開始學聰明了,懂得看 PPFD (光合作用光子通量密度),也就是每秒有多少光子落在植物葉面積上。但多數人對這個關鍵數據,卻抱持著兩個致命的誤解。

PPFD 越高越好?揭露「光飽和點」如何讓你的電費白繳

許多廠商會標榜超高 PPFD 值,讓消費者誤以為數字越高、植物長越好。事實上,每種植物都有其「光飽和點」。 光飽和點 (Light Saturation Point) 是指植物光合作用效率達到頂峰的光照強度,超過這個點,再多的光也無法讓植物吸收更快,甚至可能造成光抑制,傷害葉片。

舉例來說,常見的室內蕨類如鹿角蕨,其光飽和點大約在 100-300 µmol/m²/s 之間。 你若用一盞高達 800 µmol/m²/s 的強光去照射,多出來的 500 單位不但完全浪費,形同把電費丟水裡,還可能讓它嬌嫩的葉片曬傷。反之,像番茄、辣椒這類結果實的作物,在開花期則需要 400-600 µmol/m²/s 的高強度光照才足夠。

以下表格比較了不同植物的光飽和點需求:

| 植物種類 | 光飽和點 (µmol/m²/s) | 備註 |

|---|---|---|

| 鹿角蕨 (室內蕨類) | 100-300 | 光照過強可能曬傷葉片 |

| 番茄、辣椒 (結果實作物) | 400-600 | 開花期需求 |

光譜不等於一切?為何「動態光照」才是室內植物健康的關鍵

「全光譜」是另一個被過度行銷的詞彙。雖然全光譜燈能提供接近太陽的光質,但自然界的太陽並非一成不變。 植物的健康生長,仰賴的是一套內建的生理時鐘,稱為 晝夜節律 (Circadian Rhythm)。

真正重要的是「動態光照」,也就是模擬一天當中光線的自然變化。先進的植物燈系統能提供動態光譜調整與日出日落模式。 這種漸進式的光照變化,能有效減少植物的壓力,避免突然的強光驚擾,並在特定階段(如誘發多肉顯色或促進開花)提供正確的光信號。 因此,與其執著於單一的靜態光譜,不如思考如何提供一個符合植物天性的動態光照週期。

「光環境」設計實戰:三步驟打造植物的專屬太陽

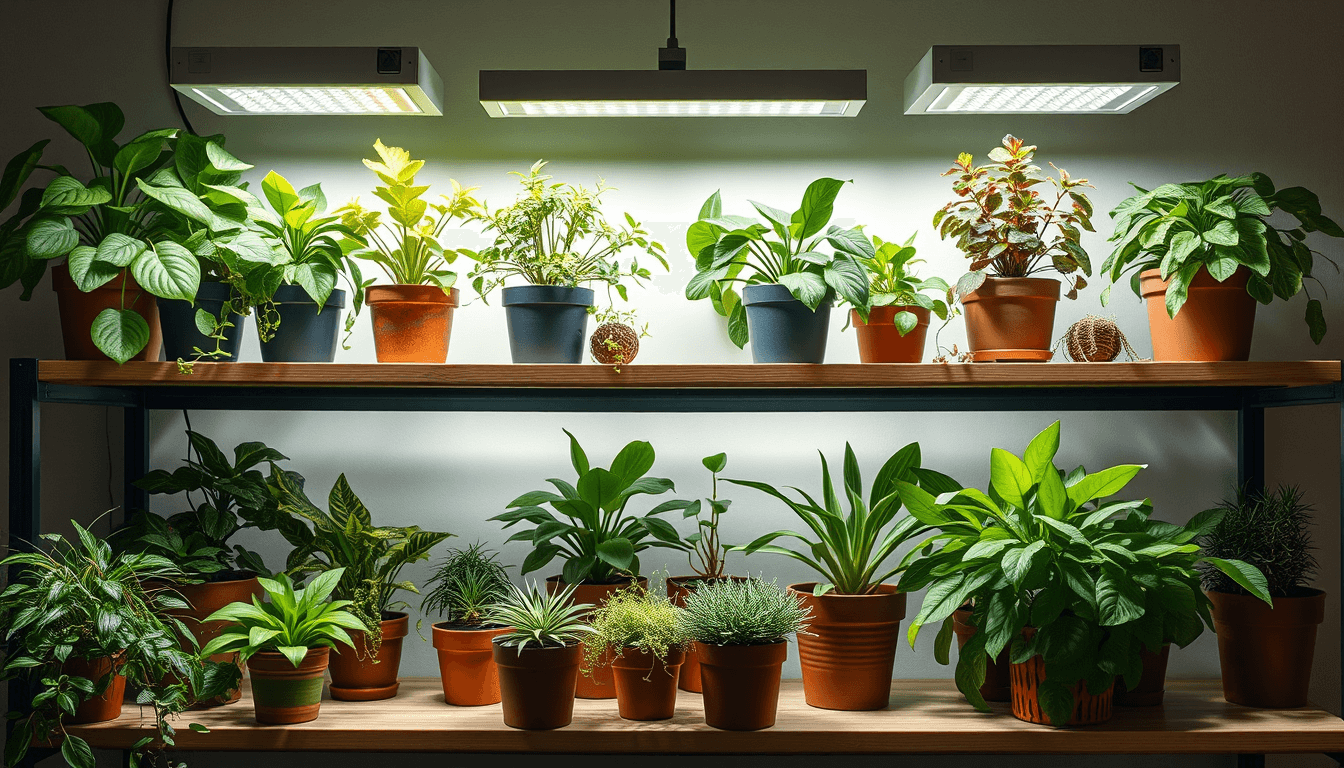

與其盲目追求高規格燈具,不如學習如何評估並改造你的種植區。透過簡單的工具和客製化思維,你也能打造出完美的室內光環境。

如何用手機APP土炮測光,精準定位你的「光照死角」?

專業測光儀器價格不菲,但其實你的智慧型手機就能勝任。市面上有許多測光 App,例如 Photone,雖不能完全取代專業儀器,但足以讓你對環境光有基本掌握。

你可以下載這類 App,在一天中的不同時段(早、中、晚)測量你預計放置植物的各個角落。你會驚訝地發現,許多你以為「很亮」的角落,實際測出的 PPFD 值可能低得可憐。透過這個簡單動作,你可以輕鬆找出家中的「光照死角」,並判斷哪些位置需要補光、需要補多強的光。

從鹿角蕨到多肉:不同植物的「光照食譜」該如何客製化?

不同植物對光的需求天差地遠,就像每個人的食量都不同。你必須學會為你的植物「配餐」。以下是一些常見植物的建議 PPFD 值範圍作為起點:

- 低光照植物 (如:黃金葛、多數蕨類): 50 – 150 µmol/m²/s。

- 中光照植物 (如:龜背芋、觀葉海棠): 150 – 300 µmol/m²/s。

- 高光照植物 (如:多數多肉植物、鹿角蕨): 200 – 500 µmol/m²/s。

- 開花結果植物 (如:番茄、草莓): 400 – 700+ µmol/m²/s。

記住,這只是通用指南。實際操作時,應將燈具設置在能提供目標 PPFD 值的距離,並持續觀察植物反應,在 2-4 週內微調高度與光照時長。

避坑指南:市售植物燈不會告訴你的3個隱藏成本

挑選植物燈時,除了光照性能,還有三個常被忽略、卻直接影響你荷包與使用體驗的關鍵因素。

散熱設計如何決定燈具壽命與光衰速度?

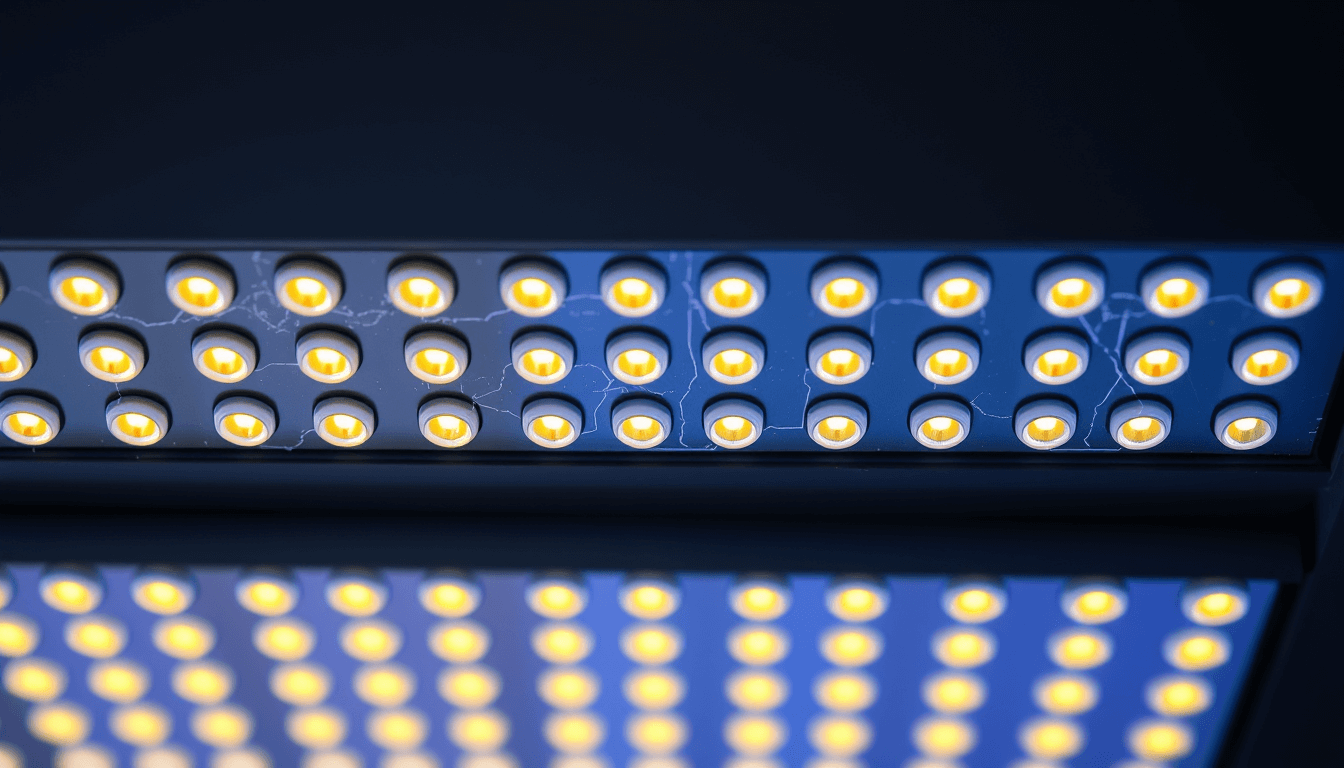

LED 燈在運作時會產生高熱,而高溫是 LED 晶片的頭號殺手。 一個設計不良的散熱系統,會導致晶片溫度過高,不僅大幅縮短燈具的額定壽命(通常號稱 50,000 小時),更會加速 光衰 (Lumen Depreciation)。

光衰意味著燈用得越久,發出的有效光子就越少。你可能第一年測得 PPFD 有 300,兩年後卻只剩 150,補光效果大打折扣。因此,選擇那些具備良好散熱結構(如厚實的鋁製鰭片、風扇冷卻系統)的燈具,才是真正划算的長期投資。

以下表格總結了散熱設計對燈具的影響:

| 散熱設計 | 影響 |

|---|---|

| 不良 | 晶片溫度過高,縮短燈具壽命,加速光衰 |

| 良好(如鋁製鰭片、風扇冷卻) | 延長燈具壽命,減緩光衰 |

演色性 (CRI) 為何是觀葉植物玩家的隱藏關鍵字?

演色性 (Color Rendering Index, CRI) 指的是光源還原物體真實色彩的能力,滿分為 100(太陽光)。 市場上很多廉價植物燈為了催谷特定波段(如紅藍光),CRI 值可能低於 80。在這種燈下,你精心栽培的觀葉植物會看起來色澤暗淡、死氣沉沉,完全無法展現其應有的美麗。

對於觀葉植物玩家而言,高演色性(CRI 90以上)的燈具至關重要。 它不僅能讓植物進行健康的光合作用,更能讓你欣賞到最真實、最鮮豔的葉片色彩,這才是種植的樂趣所在。

高階玩家進階:從「光週期」到「光訊號」的微調藝術

當你掌握了基本的光環境設計後,就可以開始探索更精細的微調技術,像專業的植物工廠一樣,透過光來傳遞特定訊號,操控植物的生長型態。

如何利用「日出日落」模式模擬,誘發多肉顯色與開花?

許多植物的特定生理反應,是由光照時長(即 光週期)所觸發的。例如,透過逐步延長或縮短每日的光照時間,可以模擬季節變化,誘導某些植物開花。

對於多肉植物玩家來說,「日出日落」模式更是誘發其展現美麗色澤的利器。模擬清晨與黃昏的低色溫光線,加上夜間的低溫,能有效刺激多肉植物累積花青素,讓它們呈現出平常在室內難以見到的粉、紫、紅等迷人色彩。

紅藍光比例的終極秘密:它如何影響植物型態而非生死?

傳統觀念認為藍光長葉、紅光開花,這只說對了一半。 實際上,紅光與藍光的比例,主要影響的是植物的 光形態建成 (Photomorphogenesis),也就是植物的「體態」。

- 較高的藍光比例:會抑制莖的過度伸長,讓植株長得更為低矮、粗壯,葉片更厚實。 這對於想避免觀葉植物徒長的玩家來說非常有用。

- 較高的紅光比例:則會促進莖的伸長與葉片的擴展,讓植物快速長高、擴大覆蓋面積。

透過調整光譜中紅藍光的比例,你可以像個雕塑家一樣,在一定程度上「塑造」你的植物,讓它長成你想要的樣貌。

植物燈終極 FAQ:一次解答你所有疑問

- Q1: 植物燈需要每天開多久?

視植物種類和你的環境光而定。一般來說,全日照植物需 12-16 小時,半日照 10-12 小時,耐陰植物 6-8 小時。 重點是提供一個穩定的光週期,並確保植物有至少 6-8 小時的黑暗時間進行呼吸作用。

- Q2: 植物燈可以完全取代太陽嗎?

可以,也不可以。高品質的全光譜 LED 燈可以提供植物生存所需的所有光譜和能量,在植物工廠等完全無自然光的環境已是常態。 但太陽光的強度和光譜完整性仍是目前人造光源難以完全複製的。對於居家種植,最好的方式是將植物燈作為「策略性補光」,彌補自然光的不足。

- Q3: 燈具的瓦數(W)到底有沒有參考價值?

瓦數代表的是「耗電量」,而非「光輸出量」。 真正衡量一盞植物燈性能的是 光子通量效率 (µmol/J),也就是每消耗一焦耳的能量,能產生多少光子。高效率的燈可以用更低的瓦數,達到和高瓦數、低效率燈具相同的 PPFD 效果,這才是省電的關鍵。

- Q4: 我的植物葉子變黃,是光太強還是太弱?

兩種都可能。光照太弱,葉綠素無法合成,會導致失綠性黃化。光照太強,超過光飽和點,會破壞葉綠素,造成「光漂白」或曬斑,同樣會使葉片變黃或焦枯。判斷的關鍵是觀察其他症狀:若伴隨莖部細長、節間拉長,通常是光照不足;若葉片出現焦邊、捲曲或斑點,則可能是光照過強。