在植物觀察的世界裡,多數人專注於花、果、葉形這些顯眼的特徵,卻往往忽略了一個微小但極其關鍵的構造——托葉。它通常位於葉柄基部,看起來像不起眼的小耳朵、細刺或薄膜。然而,正是這個被低估的器官,蘊含了植物演化的深刻智慧,更是各科屬之間用來劃清界線的「分類學指紋」。學會辨識托葉,等於掌握了一把解鎖植物身世之謎的萬能鑰匙,能讓你在野外辨識時,瞬間將龐大的可能性縮小到幾個科之內,效率遠超傳統方法。

多數人從根源就搞錯了:托葉到底是什麼,又不是什麼?

要利用托葉,首先必須精準地認識它。許多初學者會將托葉與苞片、鱗片等構造混淆,導致鑑定上的根本錯誤。理解其本質與演化動機,是踏出專家級觀察的第一步。

葉柄基部的「小耳朵」?揭示托葉的精準定義與三大常見誤區

托葉 (Stipule),其最嚴謹的定義是:著生在葉柄基部兩側或葉腋處的附屬物,通常成對出現。 它的原始功能,是在葉片仍處於幼芽階段時,提供包覆與保護,防止脆弱的組織受到物理傷害或水分過度蒸散。

然而,在實務上,人們常陷入以下三大誤區:

- 誤認「苞片」為托葉: 苞片是位於花或花序基部的變態葉,其功能是保護花芽,與保護葉芽的托葉在位置與功能上截然不同。

- 混淆「腋芽鱗片」: 腋芽外的保護性鱗片,雖然也是保護構造,但它保護的是整個「芽體」(未來可能發育成側枝或花),而非單一的「幼葉」。

- 忽略「無托葉」本身也是特徵: 許多植物科別,如多數單子葉植物,天生就沒有托葉。 因此,當你確認一株植物「沒有」托葉時,其實已經排除掉了大量擁有托葉的科,這本身就是一條重要的鑑定線索。

以下是托葉與常見混淆概念的比較:

| 特徵 | 托葉 | 苞片 | 腋芽鱗片 |

|---|---|---|---|

| 位置 | 葉柄基部兩側或葉腋處 | 花或花序基部 | 腋芽外 |

| 功能 | 保護幼葉 | 保護花芽 | 保護整個芽體 |

| 保護對象 | 幼葉 | 花芽 | 芽體(未來側枝或花) |

不只是保護功能:托葉如何洩漏植物的演化策略?

托葉的形態,是植物對其生存環境長期適應的結果,堪稱一部微縮的演化史。 它的存在與樣貌,直接反映了植物的生存策略。例如,在乾旱或食草壓力大的環境中,托葉常會變態為尖銳的葉刺 (Leaf Spine),如刺槐 (Robinia pseudoacacia) 的托葉就演化成一對硬刺,這是一種將保護功能極致化的演化選擇。

反之,在攀援植物中,托葉則可能變態為卷鬚 (Tendril),幫助植物攀附向上,爭取更多陽光。 菝葜屬 (Smilax) 植物的卷鬚,就是由托葉變態而來,展現了植物如何將一個原始的保護器官,改造為爭奪生存空間的利器。

從「看見」到「看懂」:如何用托葉形態快速縮小辨識範圍?

一旦掌握了托葉的基本概念,下一步就是學會解讀它的「語言」。不同科的植物,其托葉在形態、大小、是否與葉柄合生等方面,都有著高度穩定的特徵,是分類學上極為可靠的依據。

「鞘狀」與「離生」:薔薇科與豆科的托葉辨識實戰

薔薇科 (Rosaceae) 與 豆科 (Fabaceae) 是兩個龐大且常見的科,它們的托葉特徵是入門者必須掌握的經典案例。

- 薔薇科: 其托葉最典型的特徵是「貼生」或「合生」(Adnate),意即托葉的邊緣會與葉柄合生一段距離,看起來像是葉柄上長出了一對翅膀。 觀察玫瑰或山櫻花的葉柄,就能輕易看到此特徵。

- 豆科: 豆科植物的托葉則多為「離生」(Free),也就是說,托葉直接從莖節上長出,與葉柄完全分離,像兩片獨立的小葉守在葉柄基部。 雖然有些豆科植物的托葉很小或早落,但只要仔細觀察新生長的枝條,通常都能找到這個關鍵特徵。

以下表格比較了薔薇科與豆科的托葉特徵:

| 科別 | 托葉特徵 | 與葉柄關係 |

|---|---|---|

| 薔薇科 (Rosaceae) | 貼生/合生 (Adnate) | 托葉邊緣與葉柄合生 |

| 豆科 (Fabaceae) | 離生 (Free) | 托葉與葉柄完全分離 |

當托葉變成刺或卷鬚:看懂桑科與葡萄科的生存智慧

托葉的變態是更進階的觀察重點,直接揭示了植物的特殊適應性。

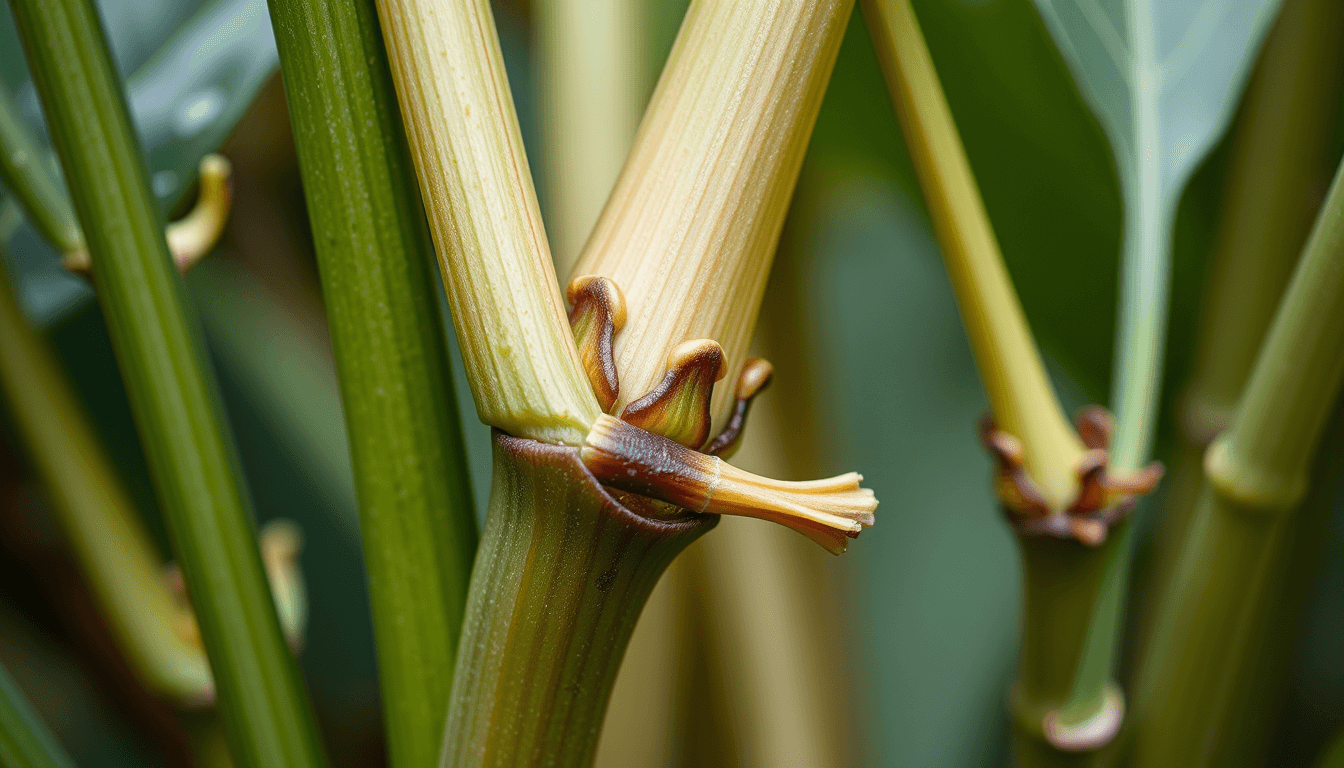

- 桑科 (Moraceae): 此科植物,特別是榕屬 (Ficus),其托葉合成一個包覆頂芽的錐狀或帽狀結構,稱為「芽苞」或「托葉環」。 當新葉長出時,這個托葉會整片脫落,並在莖節上留下一圈明顯的環狀疤痕,稱為托葉環痕 (Stipular Scar)。 這是辨識桑科榕屬植物最可靠的特徵之一。

- 葡萄科 (Vitaceae): 葡萄科的卷鬚,其來源在植物學上被認為與花序同源,並且其位置通常與葉「對生」。 雖然其托葉本身通常微小且早落,但透過觀察卷鬚的著生位置,也能輔助鑑定。

進階玩家的觀察清單:哪些「非典型托葉」是分類學上的關鍵線索?

對於有經驗的觀察者來說,某些科的托葉形態極為特殊,一旦發現,幾乎就能立即鎖定目標。這些「非典型托葉」是分類學家眼中的黃金線索。

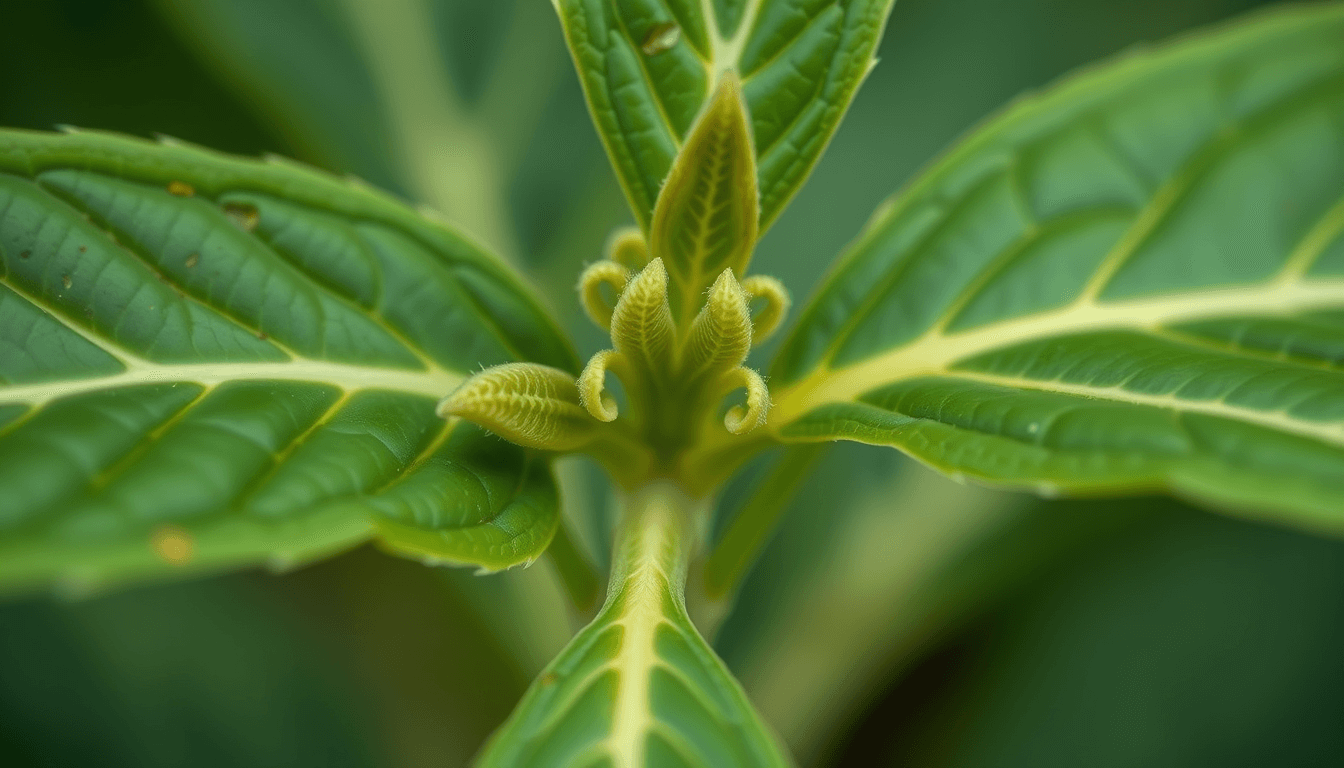

為何榕屬植物的「頂芽」其實是巨大的托葉?

許多人看到榕樹 (Ficus microcarpa) 枝條頂端那個尖尖的、像筍一樣的構造,會誤以為是頂芽本身。 事實上,那整個結構是一個由兩片托葉完全合生而成的巨大「帽狀托葉」(Calyptra)。 它的功能是將真正脆弱的頂芽和幼葉完全包裹在內,提供最高等級的保護。當內部的葉片發育成熟準備伸展時,這個托葉帽就會脫落,留下一個清晰的環狀托葉痕。

茜草科的秘密:葉狀托葉如何讓你誤以為是輪生葉?

茜草科 (Rubiaceae) 是另一個擁有極特殊托葉的大家族。 該科植物的葉片為對生,而其托葉則特化成「葉間托葉」(Interpetiolar Stipule),著生於一對對生葉的葉柄之間。 在某些屬(如豬殃殃屬 Galium)中,這片葉間托葉會長得跟普通葉片幾乎一模一樣大,導致四片「葉子」在莖節上排成一圈,看起來極像「輪生葉」。 但只要仔細分辨,就能發現其中兩片是真正的葉(葉腋有芽),另外兩片則是由托葉變來的「偽葉」,這是茜草科獨有的特徵。

托葉的生命週期:從出現到脫落,它告訴了我們什麼故事?

托葉並非永遠存在,它的「壽命」長短,本身也是一種分類特徵,並反映了植物的生長節律與資源分配策略。

「早落性」與「宿存性」:如何根據托葉的有無判斷季節與物種?

植物學上,根據托葉的留存時間,可分為兩大類:

- 早落性 (Caducous): 托葉在幼葉展開後很快就脫落,僅在新生枝條的頂端才能看到。 像木蘭科 (Magnoliaceae) 和桑科 (Moraceae) 的植物多屬此類。 觀察它們時,重點是尋找莖節上的「托葉痕」。

- 宿存性 (Persistent): 托葉會一直存留在植株上,直到葉片枯萎脫落為止,甚至更久。 許多薔薇科、豆科和堇菜科 (Violaceae) 的植物都具有宿存性托葉,它們甚至可能參與光合作用,成為輔助的營養器官。

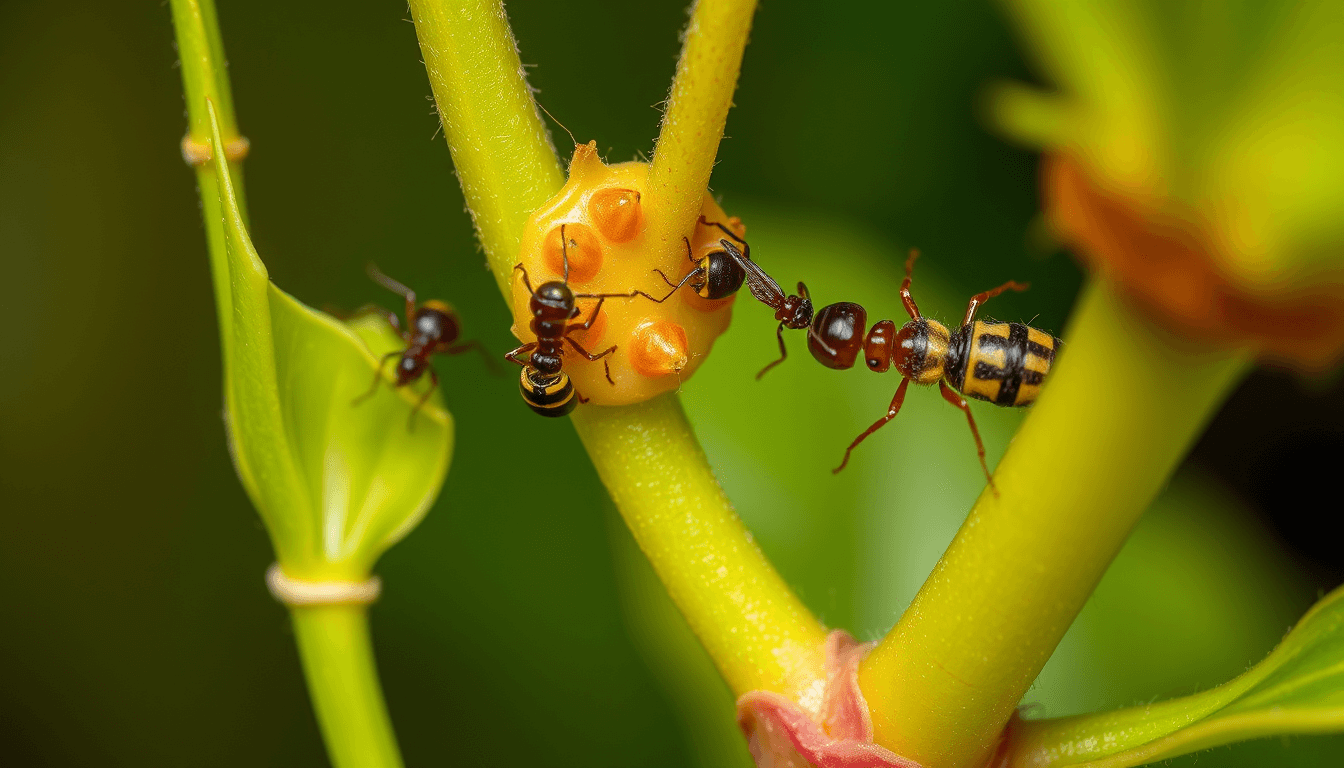

托葉上的「蜜腺」:植物如何利用它來僱傭螞蟻保鑣?

更令人驚奇的是,有些植物的托葉演化出了超越自身保護的功能,成為與其他生物互動的平台。許多植物(如大戟科、薔薇科)的托葉或葉柄上,演化出了花外蜜腺 (Extrafloral Nectaries)。 這些蜜腺能分泌富含糖分的蜜露,吸引螞蟻前來取食。 作為回報,具有強烈領域性的螞蟻會在這片「蜜源」附近巡邏,驅趕或攻擊前來啃食植物的毛蟲或其他植食性昆蟲。 這種透過托葉建立的互利共生關係,是植物演化出的高明防禦策略,根據植物共生關係的研究,這是一種高效的生物防禦機制。

關於植物托葉的常見問題 (FAQ)

- 所有植物都有托葉嗎?

不,托葉主要存在於雙子葉植物中,且並非所有雙子葉植物都有。 許多科別如十字花科、唇形科以及絕大多數單子葉植物(如禾本科、蘭科)都沒有托葉。

- 托葉和葉子有什麼根本區別?

托葉是葉的附屬物,位於葉柄基部,主要功能是保護幼葉。 葉子則是植物進行光合作用和蒸散作用的主要器官。在演化上,托葉被認為是葉原基最早分化出的一部分。

- 觀察托葉的最佳時機是什麼時候?

春季或植物的生長季是最佳時機。因為此時大量新生枝葉正在發育,無論是早落性還是宿存性的托葉都最為明顯。對於早落性的種類,觀察剛展開的嫩葉是唯一能看到托葉本體的機會。

- 托葉的顏色都是綠色的嗎?

不一定。雖然很多托葉是綠色且能行光合作用,但也有許多是膜質、褐色或白色的,如榕樹的托葉苞片。 顏色和質地也是重要的辨識特徵。

- 學會辨識托葉對園藝愛好者有什麼實際幫助?

非常有幫助。例如,當你拿到一株不認識的薔薇科植物時,可以透過觀察其托葉是否貼生於葉柄,來快速確認其科屬。在處理扦插或嫁接時,了解托葉與腋芽的相對位置,也能幫助你更精準地操作,避免損傷重要的生長點。