多數人認為,分離側芽(分株)失敗,是刀不乾淨、手太笨。這其實只對了一半。真正決定側芽生死的,是肉眼看不見的「能量管理學」。每一次切割,都是對母株與子代能量儲備的嚴峻考驗。若無視這點,再無菌的操作也只是加速植物的死亡而已。

為什麼你的側芽總是「假活」?揭開能量儲備的秘密

剛切下的側芽看似生機勃勃,幾週後卻迅速枯萎,這種「假活」現象,根源在於能量耗盡。子代在能獨立行光合作用、吸收養分前,完全依賴自身儲存的能量來發根、癒合傷口。能量一旦用完,遊戲就結束了。

如何判斷側芽的「獨立生存能力」?

判斷標準並非單純的「大」,而是「成熟度」。一個關鍵指標是側芽達到母株體積的 1/3 至 1/2。 以空氣鳳梨為例,過早分離會讓母子雙方都生長遲緩,因為母株仍在為側芽輸送養分。 對於鹿角蕨,除了大小,更具體的指標是側芽是否已長出自己的營養葉(俗稱的臉),這代表它已具備初步的獨立生存結構。 龍舌蘭或蘆薈等肉質植物,則要確保側芽基部已略為木質化且帶有少量根系,這才是它能獨立應對環境壓力的信號。

以下表格總結了不同植物側芽獨立生存能力的判斷標準:

| 植物種類 | 判斷標準 |

|---|---|

| 空氣鳳梨 | 達到母株體積的 1/3 至 1/2 |

| 鹿角蕨 | 長出自己的營養葉(臉) |

| 龍舌蘭/蘆薈 | 基部略為木質化且帶有少量根系 |

母株狀態如何決定側芽的生死?

健康的母株是成功繁殖的基石。開花後的母株會將大量養分轉移至側芽,此時是繁殖的黃金時期。 反之,若母株本身就瘦弱、有病蟲害,或剛經歷逆境(如換盆、缺光),其能量儲備已處於低點。此時強行分株,如同讓一位虛弱的母親哺育新生兒,子代天生體質不良,發根能力自然低下,母株也可能因元氣大傷而一蹶不振。因此,繁殖前的「養母」,即確保母株在繁殖前至少一個月處於健康生長狀態,是常被忽略的關鍵。

「一刀定生死」:精準下刀的時機與技術迷思

切割本身是個外科手術,但成功的關鍵變數,往往發生在下刀之前與之後。許多人專注於刀具的鋒利,卻忽略了更宏觀的環境因素。

天氣與季節,為何是比刀具更關鍵的變數?

溫度與濕度直接影響植物的代謝速率與傷口癒合能力。在台灣,最理想的分株季節是春季(約4月清明節前後)與秋季(約9-10月)。 因為這兩個季節的溫度(約20-28°C)最接近熱帶植物的生長適溫,能最大化發根成功率。 應極力避免在炎熱的夏季或寒冷的冬季進行分株。夏季高溫高濕,傷口極易被細菌、真菌感染導致腐爛;冬季低溫則會讓植物進入休眠或半休眠狀態,代謝緩慢,發根能力極差。

為了更清晰地了解不同季節分株的差異,請參考下表:

| 季節 | 溫度範圍 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|---|

| 春季 (約4月) | 20-28°C | 最大化發根成功率 | – |

| 秋季 (約9-10月) | 20-28°C | 最大化發根成功率 | – |

| 夏季 | – | – | 傷口易被細菌、真菌感染導致腐爛 |

| 冬季 | – | – | 植物進入休眠,發根能力極差 |

傷口處理的致命錯誤:殺菌粉不是萬靈丹?

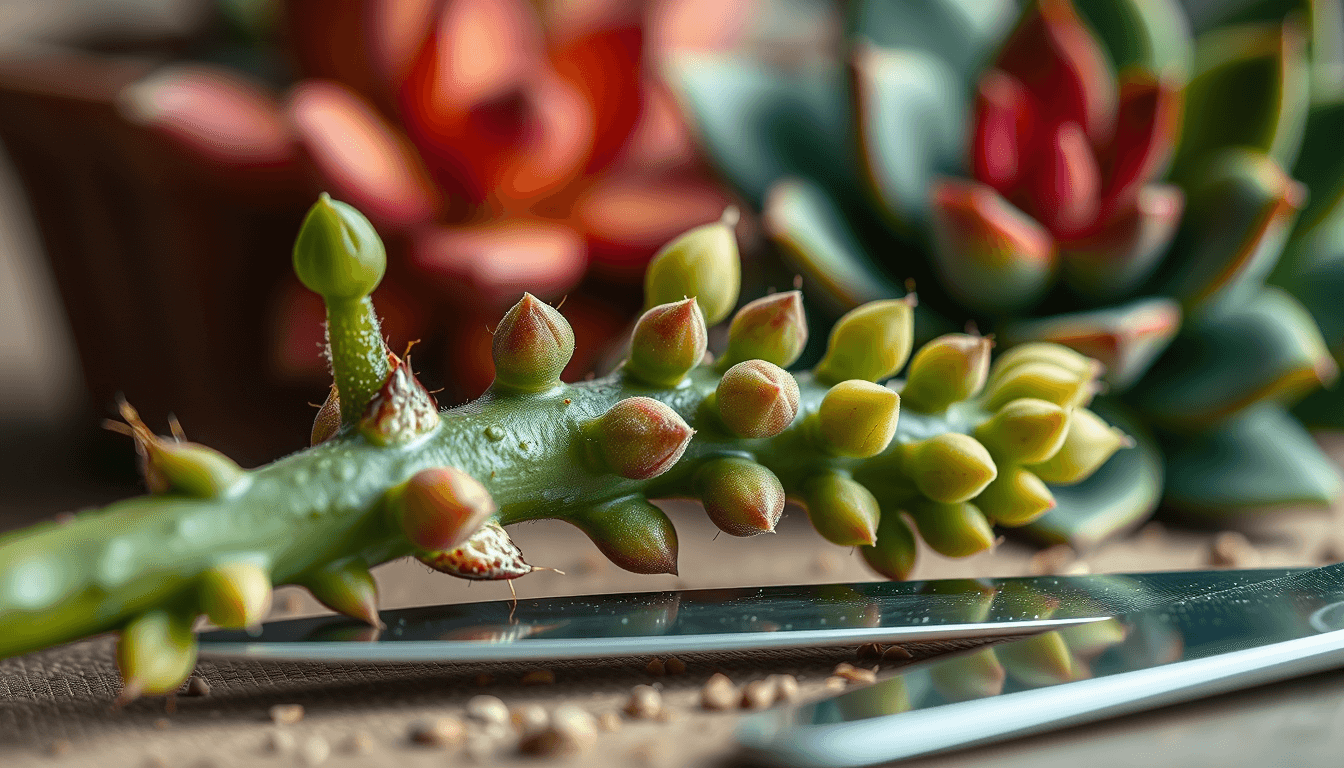

許多教學會建議在傷口塗抹殺菌粉(如多菌靈),但這並非絕對必要,有時甚至是錯誤的。 真正關鍵的步驟是「乾燥癒合」。切下的側芽與母株的傷口,都必須放置在陰涼、乾燥、通風處 3-7天,直到切口表面乾燥,形成一層半透明的【癒傷組織】(Callus)。這層組織是植物天然的保護層,能有效阻止病原體入侵。 直接將帶有新鮮濕潤傷口的側芽插入潮濕介質中,是導致腐爛的首要原因。對於多肉植物,肉桂粉或草木灰是更天然且安全的殺菌替代品。

側芽的「術後ICU」:從發根到成活的關鍵4週

成功分離只是第一步,接下來的「術後護理」才是決定側芽能否順利成活的加護病房(ICU)階段。這個階段的目標很單純:在側芽自身能量耗盡前,誘導它長出能吸收水分和養分的根系。

介質與濕度:如何打造高成功率的發根環境?

發根期的介質選擇,原則是「高透氣、微濕潤」。純水苔、珍珠石混合泥炭土,或甚至是乾淨的河沙都是理想選擇。 關鍵在於避免介質過於飽和、黏重,以免新生出的脆弱根系因缺氧而窒息腐爛。 對於鹿角蕨或空氣鳳梨這類對空氣濕度要求高的植物,可以透過「悶養」方式,即用透明塑膠袋或容器罩住植株,創造一個濕度高於70%的微環境,能大幅提高發根速度與成功率。

澆水時機的世紀難題:給水還是斷水?

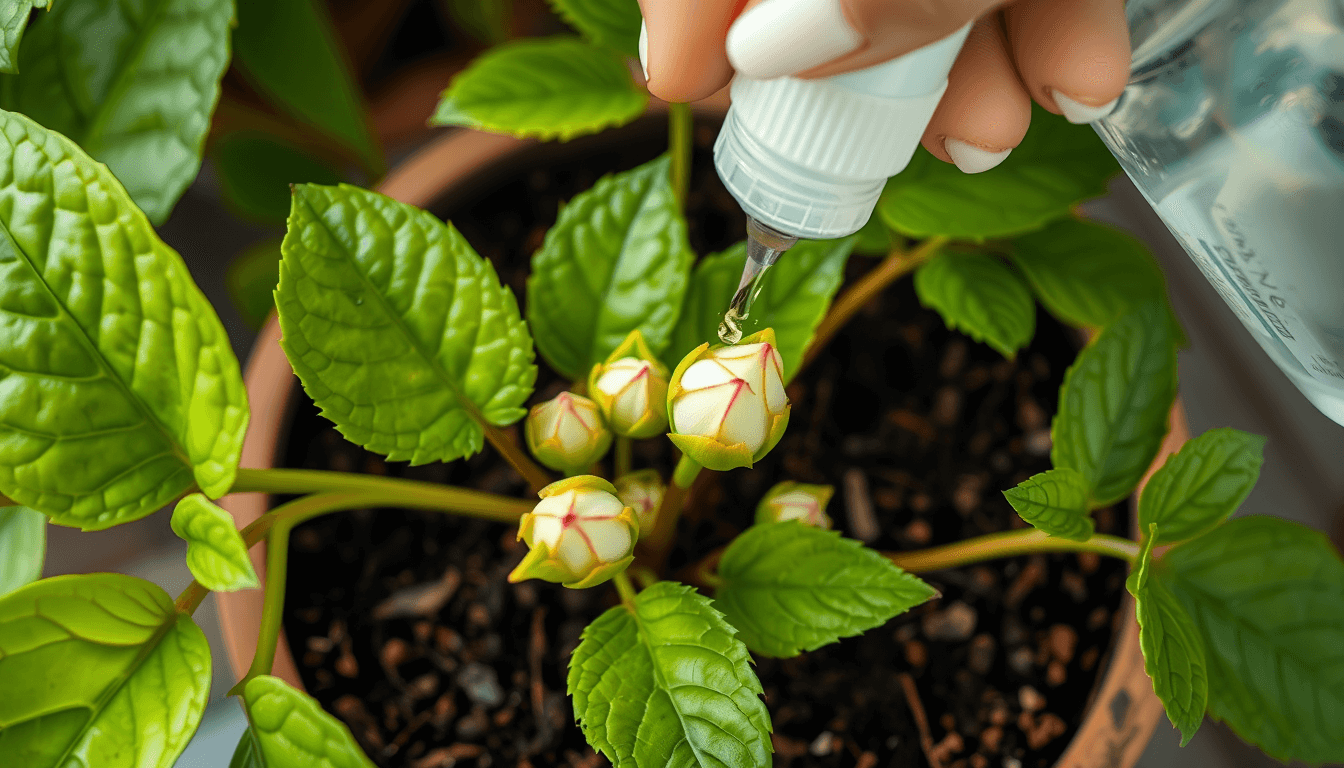

這是最多新手犯錯的地方。剛種下的無根側芽,澆水原則是「寧乾勿濕」。 因為沒有根系,它無法有效吸收土壤中的水分,過多的水只會為病菌提供溫床。 正確做法是,種下後僅用噴霧器對介質表面進行微量噴水,保持一種「似乾非乾」的狀態。 直到觀察到新生長跡象(如長出新葉、芽點萌動),或輕輕拉扯植株感到有阻力(代表已長出抓土的根系)後,才可恢復正常澆水。這個等待期可能長達2-4週。

高階玩家的繁殖策略:從單株到群生的規模化思考

當你掌握了單株繁殖的存活率後,便可以開始思考如何更有效率地擴大族群,這需要更進階的技術與策略性規劃。

「胴切」與「芽切」的時機與選擇?

【胴切】,俗稱砍頭,是一種更激進的繁殖法,特指將植物的主莖切斷,強迫莖部下方長出多個新芽點。 此法常用於龍舌蘭、景天科多肉等有明顯莖幹的植物。 「芽切」則是我們前述討論的常規分株。選擇何種方法取決於目標:若想快速獲得大量小苗,且母株足夠強壯,「胴切」是高效的選擇。但其風險也更高,對母株的傷害巨大。若只想穩定地繁殖幾棵,或母株本身較珍貴,「芽切」則是更安全穩妥的作法。

如何利用肥培管理誘導更多側芽?

施肥不僅是為了生長,更是調控植物繁殖行為的工具。在植物的生長旺季(春、夏),適度提高磷、鉀肥的比例,能有效刺激植物從營養生長(長葉)轉向生殖生長(開花、長側芽)。 例如,可以使用稀釋1000-2000倍的磷酸二氫鉀溶液,每2-3週進行一次葉面噴灑或灌根。但切記,施肥的前提是植株必須健康且根系完好,對虛弱或剛分株的側芽施肥,只會加速其死亡。

側芽分離常見問題速解 (FAQ)

- 問:我的空氣鳳梨側芽要多大才能拆?

答:一個廣泛接受的安全標準是,側芽長到母株體積的1/3到1/2大小。 在此之前,母株會持續為側芽提供養分,過早分離會導致兩者生長都變慢。

- 問:為什麼我的鹿角蕨分株後,臉(營養葉)會變黑?

答:通常是兩個原因:一是澆水過多,導致水苔過濕,根部缺氧腐爛;二是營養葉在生長期間,水苔過乾或過濕,導致臉停止生長。 尤其在長臉期間,水分控制要格外小心。

- 問:分株後母株一直沒動靜,是不是快死了?

答:不一定。分株對母株是一次巨大的能量消耗,它會進入一段恢復期,這是正常的。只要母株的芽點沒有變黑、葉片沒有大規模枯黃,就給它時間。確保環境通風、光照適當,並減少澆水,讓它休養生息。

- 問:可以用自來水清洗傷口嗎?

答:不建議。自來水含有氯和其他微生物,可能增加感染風險。處理傷口最理想的清潔液是無菌的生理食鹽水,它與細胞的滲透壓相當,刺激性最小。

- 問:側芽發根一定要用發根粉嗎?

答:不是必須的。發根粉(主要成分為植物生長素)能加速發根,但對健康的側芽來說,只要溫度、濕度合適,它自身的內源激素就足以啟動發根。 過度依賴或使用不當,反而可能造成肥害。