你可能聽過,在家裡擺幾盆虎尾蘭、黃金葛,就能淨化空氣、吸除甲醛。這觀念深植人心,但殘酷的真相是:只靠那幾盆點綴的室內植物,對改善你家空氣品質的效果,微乎其微。

這不是說植物完全沒用,而是我們對它的期望與使用方式,存在著根本性的誤解。真正的關鍵,在於擺脫「買幾盆放著就好」的消極思維,轉而採取一種更積極、更科學的「生態系建構」策略。這篇文章,就是要帶你戳破迷思,並提供一套可執行的實戰方法,讓你家的綠色植物,從無感的裝飾品,進化成真正能運作的「生物型空氣清淨機」。

致命的誤解:為何 NASA 的報告讓你買錯了植物?

多數人對淨化植物的信心,源自 1989 年一份廣為流傳的 NASA(美國國家航空暨太空總署)乾淨空氣研究。 這份報告指出,特定室內植物能有效移除空氣中的苯、甲醛等揮發性有機物(VOCs)。 然而,這個結論卻被斷章取義,導致了長達數十年的美麗誤會。

實驗室與客廳的巨大鴻溝:NASA 研究的真相是什麼?

NASA 的研究,是在一個完全密閉、體積極小的實驗艙中進行的,目的是模擬太空站的環境。 在這種與外界空氣完全隔絕的條件下,植物的淨化效果當然顯著。但你的客廳或臥室,並不是一個密閉艙。根據美國卓克索大學 (Drexel University) 的研究,在真實的居家或辦公環境中,透過門窗、空調系統的自然通風換氣率,遠遠高於植物淨化空氣的速度。 換句話說,在你家,開窗幾分鐘帶來的空氣交換量,可能需要數百盆植物才能達到同樣的效果。

算給你看:要達到宣稱效果,你家需要塞滿幾盆植物?

讓我們把科學研究量化成更具體的數字。卓克索大學的環境工程教授 Michael Waring 博士在其研究中指出,若想達到 NASA 實驗室裡那種顯著的 VOCs 去除效果,每平方公尺的地板面積,大約需要放置 10 到 1000 棵植物。 另一份資料則估算,一個約 42 坪(1500 平方英尺)的住家,可能需要高達 680 盆植物才能產生實質影響。 這意味著你家必須變成一座小型叢林,這在現實中幾乎不可能實現。所以,別再指望那幾盆零星的盆栽能解決你對新裝潢或新傢俱的甲醛焦慮了。

真正的淨化主力:不只看葉子,更要看「根部生態系」

大眾普遍認為,植物淨化空氣是靠葉片進行光合作用順便吸收污染物。這只對了一部分。近年來的研究發現,真正高效分解揮發性有機物(VOCs)的主力軍,其實藏在你看不到的地方——土壤裡的微生物。

為何說「土壤微生物」才是淨化 VOCs 的 MVP?

植物修復 (Phytoremediation) 是一個專有名詞,指利用植物及其根部的微生物來移除環境中的污染物。 研究發現,當空氣中的污染物(如甲醛、苯)接觸到盆栽土壤時,根部周圍的龐大微生物菌群會將這些化學物質當作養分分解掉。 這些微生物的適應力極強,當環境中持續有特定污染物時,能夠分解該物質的微生物族群會快速增長,淨化效率也會隨之提升。 一些研究甚至指出,高達 50% 至 65% 的 VOCs 移除貢獻,可能都來自於土壤與根部的微生物作用。

如何活化根部戰力?選對介質比選對植物更關鍵

既然主力是土壤微生物,那麼創造一個讓它們 thriving (茁壯成長) 的環境就至關重要。這意味著你的盆栽介質不能只是普通的泥土。一個理想的「淨化介質」配方,應該具備高度的透氣性與良好的保水性,以利微生物存活與空氣流通。你可以混合使用 泥炭土 (Peat moss)、珍珠岩 (Perlite) 和 有機質堆肥 (Compost)。 泥炭土提供穩定的酸性環境與保水力,珍珠岩確保介質中有足夠的空隙讓空氣接觸到根系,而堆肥則為微生物提供豐富的有機養分。 甚至可以在介質中混入少量 活性炭 (Activated charcoal),利用其巨大的表面積先吸附污染物,再交由微生物分解。

以下表格比較了不同盆栽介質的特性:

| 介質 | 特性 | 作用 |

|---|---|---|

| 泥炭土 (Peat moss) | 穩定的酸性環境、保水力 | 提供微生物合適的生長環境 |

| 珍珠岩 (Perlite) | 透氣性 | 確保根系接觸到空氣 |

| 有機質堆肥 (Compost) | 有機養分 | 為微生物提供養分 |

| 活性炭 (Activated charcoal) | 巨大的表面積 | 吸附污染物,再交由微生物分解 |

實戰部署:打造「高密度淨化角」的系統化策略

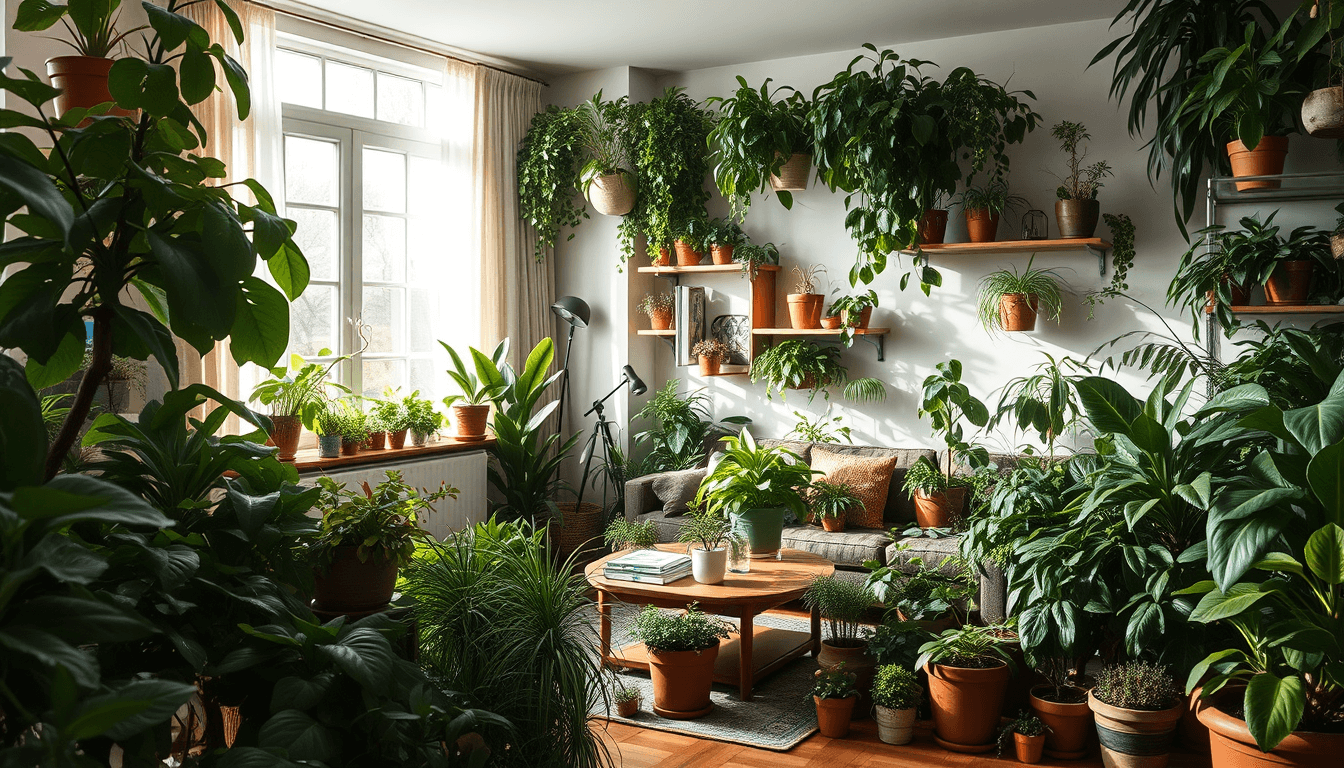

了解上述原理後,我們就能制定出更聰明的策略。與其將植物分散在各處,不如集中資源,在家中打造一個或數個「高密度淨化角」,將它視為一台需要策略性佈局的生物機器。

選址與光照:如何找出家中最適合的「淨化熱點」?

淨化熱點的選址,應優先考慮「污染源頭」與「氣流匯集處」。例如,剛購入新書櫃的書房、擺放影印機的辦公區,或是空氣較不流通的角落。 這些地方的污染物濃度相對較高,集中火力在此處效果最好。同時,必須確保此處有適當的「散射光」,而非強烈直射的陽光。 大部分適合室內的淨化植物原生於雨林底層,習慣的是明亮但非直射的光線。 強光曝曬反而會傷害葉片,降低植物的整體活力。

植物組合學:如何搭配「日班/夜班」植物,實現 24 小時淨化?

多數植物在白天行光合作用時,氣孔會張開,吸收二氧化碳與污染物。但有一類特殊的植物,採用 景天酸代謝 (Crassulacean Acid Metabolism, CAM) 途徑。 為了適應乾燥環境,它們演化出白天關閉氣孔以減少水分蒸發,改在涼爽的夜晚張開氣孔吸收二氧化碳的機制。 這意味著,它們能在你睡覺時持續淨化空氣。因此,一個完美的「高密度淨化角」,應該要組合搭配一般植物(日班)與 CAM 植物(夜班),形成 24 小時不間斷的淨化循環。

高效淨化植物清單:超越 NASA 列表的專家級選擇

NASA 的列表雖然經典,但後續有更多研究針對特定污染物進行了更深入的測試。以下是基於更新的研究,針對台灣室內常見污染物的實戰選擇。

甲醛與苯剋星:哪些植物在「真實世界」表現最佳?

甲醛和苯是新裝潢、傢俱和清潔劑中最常見的揮發性有機物。 根據韓國農村振興廳與園藝科學研究所發表於《HORTSCIENCE》期刊的研究,在測試的 86 種植物中,腎蕨 (Osmunda japonica) 表現出最強的甲醛移除能力,遠超傳統清單上的植物。 其他表現優異的蕨類還包括 卷柏 (Selaginella tamariscina) 和 腎蕨屬的 Davallia mariesii。 此外,番石榴 (Psidium guajava) 和 觀音棕竹 (Rhapis excelsa) 在木本植物中也名列前茅。

以下是原文提及的植物在移除甲醛能力上的表現:

| 植物名稱 | 甲醛移除能力 |

|---|---|

| 腎蕨 (Osmunda japonica) | 最強 |

| 卷柏 (Selaginella tamariscina) | 優異 |

| 腎蕨屬的 Davallia mariesii | 優異 |

| 番石榴 (Psidium guajava) | 木本植物中名列前茅 |

| 觀音棕竹 (Rhapis excelsa) | 木本植物中名列前茅 |

CO2 吸收高手:誰是提升夜間睡眠品質的最佳臥室夥伴?

臥室是我們待最久的地方,夜間人體呼吸會持續累積二氧化碳,可能影響睡眠深度。此時,前面提到的「夜班」CAM 植物就是最佳選擇。虎尾蘭 (Sansevieria trifasciata) 是最知名的 CAM 植物之一,非常粗生,且在夜間吸收二氧化碳的效率很高。 其他優良的臥室夥伴還包括 蘆薈 (Aloe vera) 和多種 蘭花 (Orchids) 與 空氣鳳梨 (Tillandsia),它們都能在夜晚幫你悄悄地「換氣」。

常見問題 (FAQ) – 快速擊破你的最後迷思

- Q1:植物越多越好嗎?會不會晚上跟我搶氧氣?

絕大多數植物夜間呼吸作用釋放的二氧化碳量非常微小,遠低於一個成年人的呼吸量,完全不必擔心。而如果你選擇了虎尾蘭、蘆薈等 CAM 植物,它們反而在夜間吸收二氧化碳,釋放氧氣。

- Q2:我需要買很貴的特殊品種嗎?

完全不需要。關鍵在於「密度」與「介質」,而非植物的稀有度或價格。許多平價又強健的植物,如腎蕨、黃金葛、虎尾蘭,只要用對方法大量種植,效果遠勝一兩盆昂貴的稀有品種。

- Q3:多久能看到效果?

植物淨化是一個緩慢且持續的生物過程,它無法像機械式空氣清淨機一樣在數小時內快速降低污染物濃度。你應該將其視為一種「長期優化」策略,透過建立一個健康的室內微型生態系,持續地、穩定地分解低濃度的背景污染物,而非期待它能解決緊急的重度污染問題。

- Q4:植物會不會反而帶來發霉或蚊蟲問題?

這是有可能的,但完全可以透過正確的養護來避免。關鍵在於「避免盆底積水」。每次澆水要澆透,但務必讓多餘的水分從底部流出,並倒掉底盤上的積水。 保持土壤表面微乾,可以有效抑制黴菌與小飛蟲(如黑翅蕈蚋)的孳生。在土壤表面鋪上一層樹皮、陶粒或矽藻土,也能有效預防此類問題。