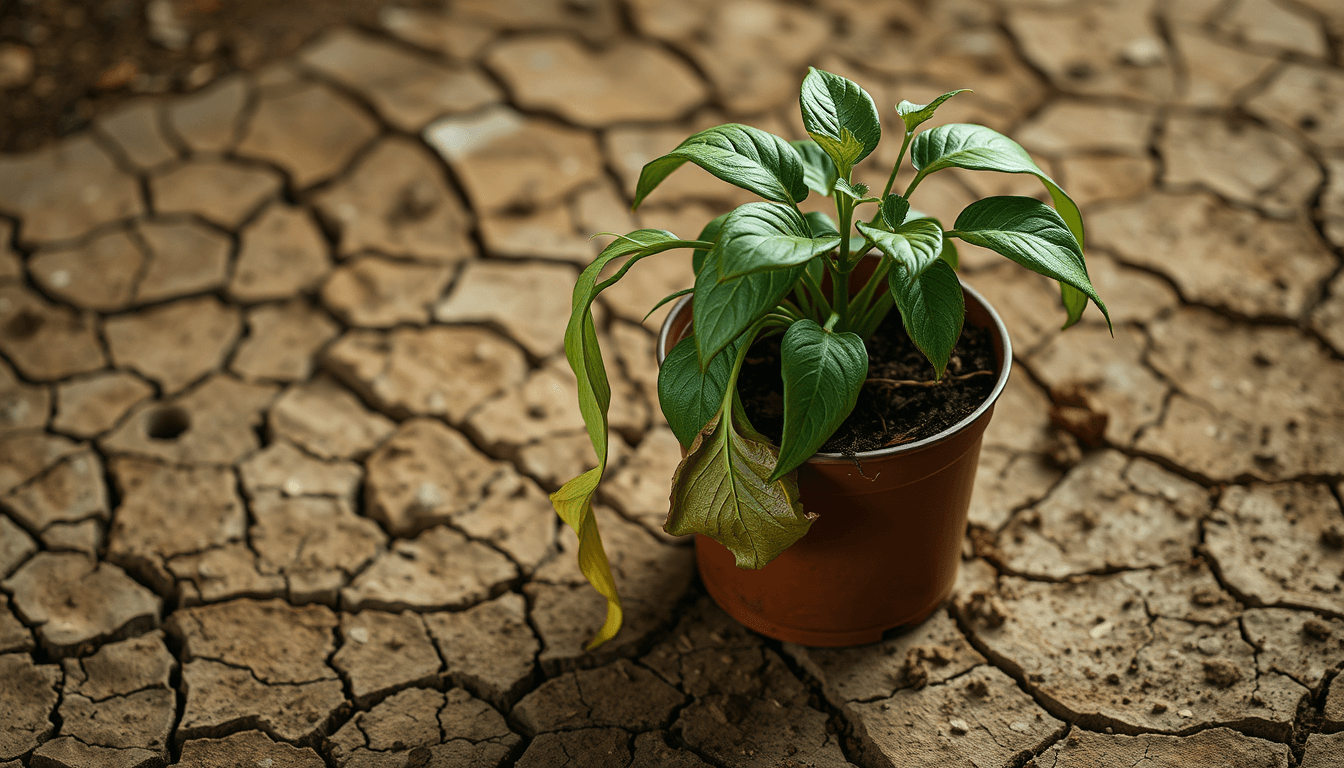

幫植物換上一個漂亮的新家,本應是件開心的事,但隔天卻發現寶貝植物的葉子開始發黃、萎蔫,讓你心急如焚。多數人會將此歸咎於「換盆休acatena」,認為這是正常現象,只能靜待它恢復。然而,這個普遍的說法,其實是一個過於簡化的懶人包,它掩蓋了植物內部正在發生的劇烈變化。

換盆後的黃葉,並非單純的「休克」,而是植物發出的「能量破產」警報。這代表植物內部的「能量收入」與「支出」發生了嚴重失衡。理解這背後的運作機制,你才能從被動等待,轉為主動管理,精準地幫助你的植物度過難關。

揭開真相:為何「換盆休克」是個誤導人的懶人包概念?

將所有換盆後的問題都歸咎於「休克」,會讓我們忽略真正需要解決的兩個核心生理壓力:水分供應鏈的中斷,以及土壤環境的劇變。

根系損傷的真相:斷根如何引發「水分赤字」與「養分斷鏈」?

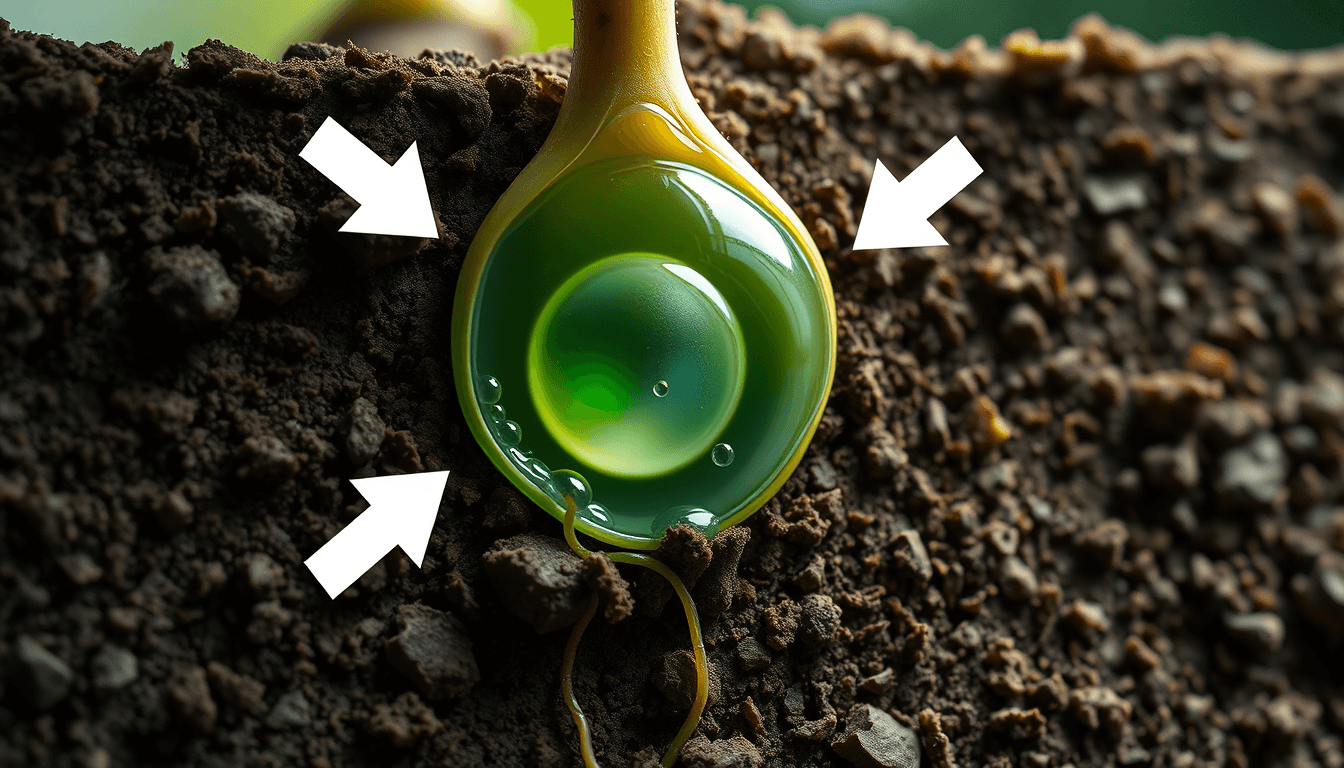

換盆過程中,無論多麼小心,都無法避免傷害到植物的根系,尤其是那些肉眼幾乎看不見的【根毛】。根毛是根系吸收水分和礦物質的主要部位,負責超過九成的吸收工作。一旦這些微小的結構受損或斷裂,植物吸收水分的效率會瞬間崩潰。

這會立即引發「水分赤字」。即使你澆了再多的水,但根部吸收的「管線」已經受損,無法將水分有效向上運輸。與此同時,葉片的蒸散作用卻仍在持續,水分不斷從葉片散失。 當水分支出遠大於收入,植物為了自保,便會啟動緊急應變機制:犧牲掉部分葉片(通常是老葉)來減少水分蒸發,這就是你看到的黃葉與掉葉。

土壤介質的劇變:新舊土壤如何引發「滲透壓失衡」風暴?

植物根部細胞與土壤之間的水分流動,依賴一個稱為【滲透壓】的物理原理。簡單來說,水會從濃度低的地方流向濃度高的地方。正常情況下,根細胞內的汁液濃度高於土壤溶液,水分才能順利從土壤滲透進根部。

然而,換盆時若使用了與舊土差異過大的新介質,特別是含有過多預混化肥的培養土,會導致新環境的土壤溶液濃度(鹽分濃度)瞬間飆高。 當土壤的滲透壓高於根細胞,水分不但無法被吸收,反而會從根部被「反向吸出」,造成植物生理性的乾旱。 這種情況下,即使土壤摸起來是濕的,植物卻處於極度缺水的狀態,葉片發黃、萎蔫自然隨之而來。

換盆前的「能量儲備」:你做對了嗎?

成功的換盆,一半的功勞取決於換盆前的準備。目標是讓植物在進入「手術房」前,儲備足夠的能量,以應對接下來的恢復期。

「擇時」的科學:為何在植物休眠期換盆是最佳策略?

多數園藝指南會建議在初春或秋季換盆,這背後有其深刻的生理學原因。 在這些季節,多數植物處於生長相對趨緩的【休眠期】或半休眠期。

在休眠期間,植物的代謝活動降低,對水分和養分的需求也大幅減少。此時換盆,即使根系受損導致吸收效率下降,也不會立即造成嚴重的能量缺口。植物可以將更多能量集中用於修復根部傷口和適應新環境,而非應付旺盛的枝葉生長。 相反,在生長旺盛的夏季換盆,等於在植物能量消耗最大的時候對其進行大手術,恢復的難度自然倍增。

斷水與修根的藝術:如何最大化保留植物的「能量貨幣」?

換盆前的幾個小動作,能有效幫植物「存錢」。

首先是「換盆前斷水」。建議在換盆前1至3天停止澆水,讓土壤處於微乾狀態。 這樣做有兩個好處:一是乾燥的土團更容易與盆壁分離,減少脫盆時的根系拉扯;二是能避免濕潤的土壤過重,在操作過程中壓斷脆弱的根。

其次是「策略性修根」。脫盆後,輕輕撥開土團,檢查根系狀況。 對於已經盤結、老化、變黑或腐爛的根系,應使用乾淨、鋒利的剪刀予以修剪。 修剪掉這些「不良資產」,可以刺激植物長出更具活力的健康新根,提升未來的吸收效率。但切記,健康的白色主根應盡量保留,避免過度修剪。

以下表格比較了換盆前斷水和策略性修根的相關資訊:

| 操作 | 時間 | 目的 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| 換盆前斷水 | 換盆前1至3天 | 使土壤易於分離,避免土壤過重壓斷根 | – |

| 策略性修根 | 脫盆後 | 刺激新根生長,提升吸收效率 | 保留健康的白色主根,避免過度修剪 |

換盆後的「急救金」:如何精準提供能量,而非好心辦壞事?

換盆後的照顧,如同對待一位剛動完大手術的病人,需要的是精準、溫和的照護,任何過度的「關愛」都可能成為壓垮它的最後一根稻草。

澆水定根的致命誤區:為何「澆透」可能淹死你的植物?

「換盆後要澆透水」是流傳最廣的說法之一,但這句話很容易被誤解而執行錯誤。 換盆後的第一次澆水,目的確實是讓根系與新土壤緊密貼合,排除過大的空隙。

然而,由於根系吸收能力已大幅下降,此時的植物其實需水量極少。 如果按照平時的習慣頻繁「澆透」,會導致土壤長時間處於過度飽和的狀態。這會擠掉土壤顆粒間的空氣,造成根部缺氧,進而引發更嚴重的根腐病。 正確的做法是:第一次澆水後,應等到土壤表層明顯乾燥後再進行下一次澆水,並將植株放置在陰涼通風處,減少水分蒸散。

施肥的誘惑:為何立即施肥等於對「重病患者」灌下雞湯?

看到植物萎靡,許多人會直覺地想為它「補充營養」,立刻施肥。這是一個極其危險的行為。

受損的根系對肥料鹽分的耐受度極低,立即施肥會急遽拉高土壤的滲透壓,不但阻礙水分吸收,高濃度的肥料離子更會直接灼傷脆弱的根部傷口,造成「肥傷」。 這就像是強迫一位腸胃炎患者喝下油膩的雞湯,只會加重病情。根據康乃爾大學的園藝推廣資料指出,換盆後至少應等待4至6週,觀察到植物已恢復正常生長跡象(如長出新葉)後,才能開始以稀薄的液肥進行施肥。

黃葉診斷與應對:不同「黃法」代表的不同求救信號

葉片的發黃方式,是植物傳遞給你的重要訊息。學會解讀這些信號,可以幫助你更準確地判斷問題所在。

從下位葉開始黃:這是「養分再利用」還是根系窒息?

如果黃葉現象是從植株最底部的老葉開始,並逐漸向上蔓延,這通常有兩種可能。

第一種是植物的「養分再利用」機制。當植物處於逆境時,會將【氮(N)】這種移動性較強的養分,從年老、效率較差的下位葉中抽出,轉移供給頂端的新芽使用,這是一種求生的本能。 這種情況下的黃葉,通常是均勻的黃化。

第二種可能是澆水過多導致的根系窒息。 根部缺氧腐爛後,吸收能力喪失,同樣會導致下位葉最先出現缺水、缺養的黃化症狀。你可以輕輕撥開表土檢查根系,若根部呈現深色、軟爛並伴隨異味,就應立即停止澆水並改善通風。

新葉或全株發黃:如何判斷是缺光還是介質出了問題?

如果連頂端的新葉都出現發黃、失綠的現象,問題可能更為複雜。

首先,檢查光照。換盆後植物應放置在明亮散射光處,避免陽光直射。 過強的光照會加速水分蒸散,加劇「水分赤字」,導致嫩葉被曬傷或脫水發黃。而光線過弱,則會影響葉綠素合成,使葉片整體顏色變淡、發黃。

其次,回想你用的新介質。如果新土的酸鹼值不適合該植物(例如喜酸的杜鵑種在鹼性土裡),或介質本身排水性極差,都會阻礙特定微量元素(如鐵)的吸收,導致新葉葉肉黃化但葉脈仍綠的典型「缺鐵症」。

以下表格總結了缺光和介質問題導致葉片發黃的區別:

| 問題 | 光照 | 介質 | 葉片表現 |

|---|---|---|---|

| 光照過強 | 陽光直射,過強 | – | 嫩葉被曬傷或脫水發黃 |

| 光照過弱 | 光線不足 | – | 葉片整體顏色變淡、發黃 |

| 介質問題 | – | 酸鹼值不適合,或排水性極差 | 新葉葉肉黃化但葉脈仍綠(缺鐵症) |

換盆黃葉問題終極 FAQ

- Q1:換盆後葉子掉了幾片,但莖幹看起來還很健康,需要擔心嗎?

A:輕微的落葉屬於正常現象。這是植物在進行能量調配,犧牲部分老葉以保全新芽和根系修復。只要莖幹依然挺立,頂芽沒有發黑,就代表植物仍在努力恢復,耐心觀察即可。

- Q2:換盆後多久植物才會恢復正常?

A:恢復時間因植物種類、健康狀況、換盆季節和後續照護而異,通常需要2週到2個月不等。觀察指標是植物開始長出新根或新葉,且原有的葉片不再持續黃化或掉落。

- Q3:我換盆時發現原來的土都板結了,應該全部清除嗎?

A:不建議完全清除所有舊土。最好保留根團中心約三分之一到二分之一的舊土,這有助於保護主根,並讓植物能更快適應新環境。對於板結嚴重、黏附在根系上的舊土,可以用水流輕輕沖洗,或用筷子小心剝落,避免暴力拉扯。

- Q4:可以使用生根粉來幫助植物恢復嗎?

A:可以,但需謹慎使用。生根粉或開根劑含有植物生長激素,能刺激根系傷口癒合與新根萌發。使用時應嚴格按照產品說明稀釋,過高的濃度同樣會造成肥傷。建議在換盆後第一次澆水時,以極稀薄的濃度添加,後續則不需再使用。