植物炭疽病,這個讓無數園藝愛好者與農民頭痛的夢魘,你真的了解它嗎?多數人以為看到黑點、噴藥就沒事,這正是年年復發的根源。根治的關鍵不在於你買了多貴的農藥,而在於你是否看透了病菌的隱藏策略。拋棄那些陳舊的觀念,這篇文章將帶你從根源破解炭疽病的生存密碼。

為什麼你的炭疽病總是治不好?揭開病菌的隱藏生活史

多數防治失敗,源於對敵人一無所知。炭疽病菌(Colletotrichum spp.)的狡猾程度,遠超你的想像。它不是簡單的「長斑→噴藥」就能解決的線性問題,而是一場立體的、多維度的戰爭。

孢子如何「潛伏」在健康組織中等待時機?

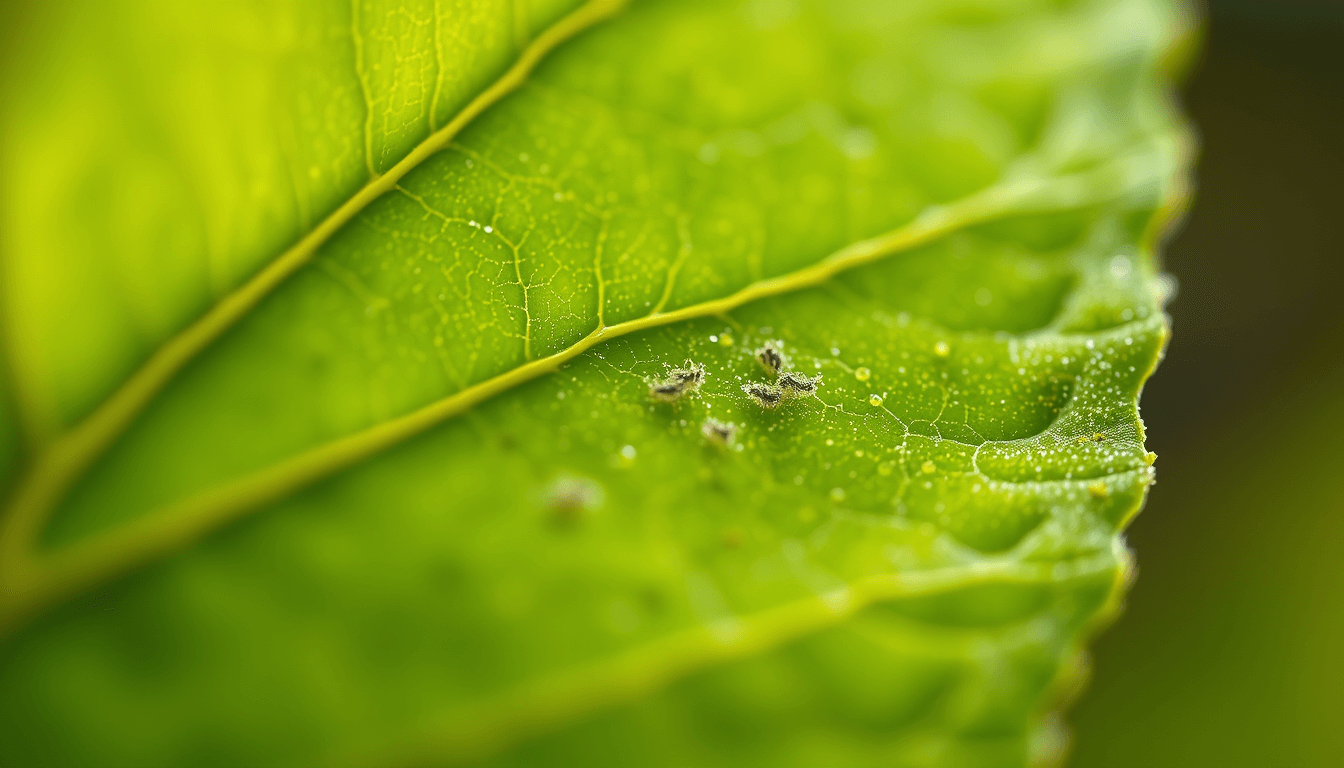

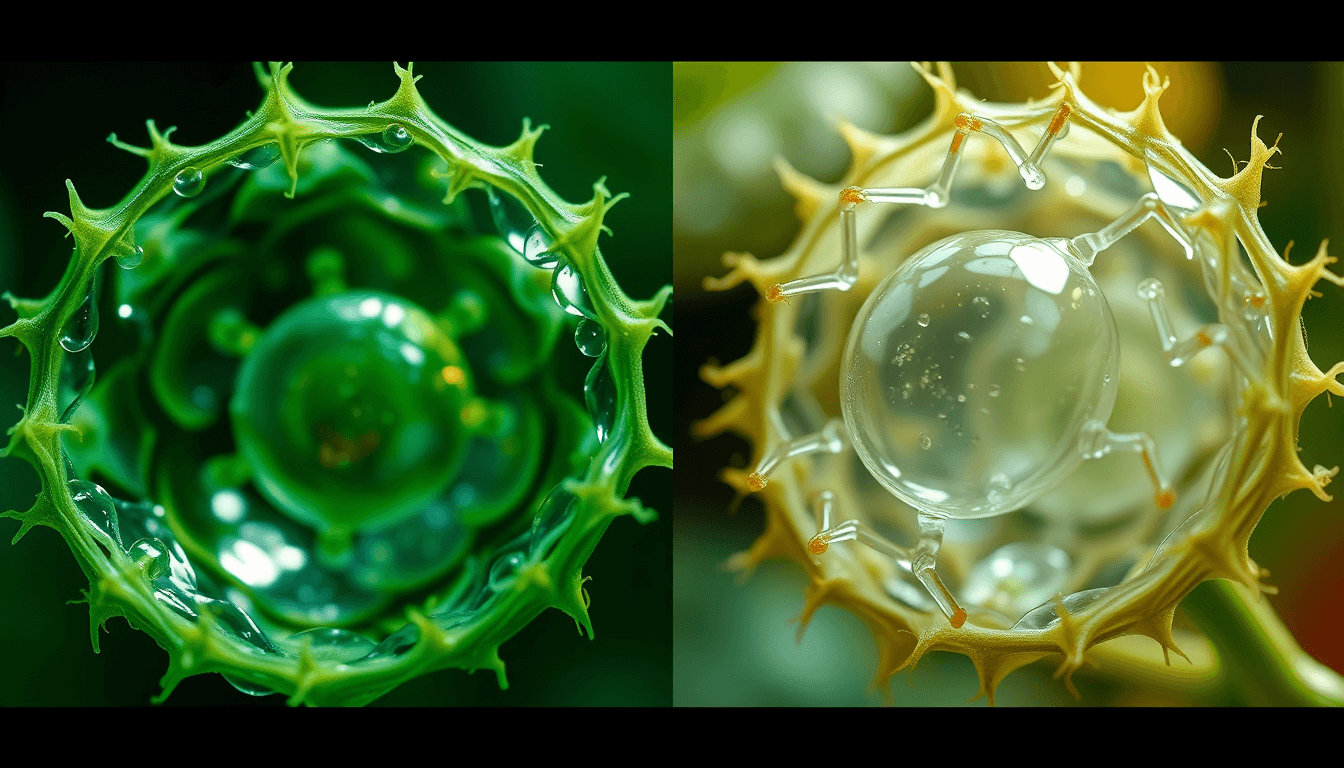

炭疽病最致命的武器,叫做「潛伏感染」(Latent Infection)。病原菌的孢子在侵入植物的嫩葉、幼果或莖部後,並不會立即發病。 它會形成一種稱為附著器 (Appressorium) 的微小休眠結構,靜靜地潛伏在看似健康的組織內,等待最佳時機。 這個潛伏期可能長達數週甚至數月。 當果實成熟、植物遭遇逆境(如缺水、營養失衡)或環境條件變得有利時,這些潛伏的「特洛伊木馬」便會被喚醒,迅速發展成肉眼可見的典型病斑。 這解釋了為何許多水果總是在採收後才開始大規模腐爛。

雨水和露水如何成為病菌的「高速公路」?

炭疽病菌的分生孢子,本身不具備遠距離移動的能力,它們需要媒介。而雨水,就是它們最主要的傳播載體。 當雨滴打在帶菌的病葉、病枝或土壤殘體上時,會產生「雨濺傳播」(Rain Splash Dispersal),將成千上萬的孢子噴濺到周圍健康的植株上。 一項研究指出,這種噴濺的距離可達50公分。 這意味著,一次降雨就能在你的花園或農場中,引發一場局部的瘟疫。此外,清晨的露水或不當的澆灌方式(如從植株頂部淋水),同樣會創造出讓孢子在葉片表面游移、尋找侵入點的完美環境。

如何在病斑出現前,揪出隱形的炭疽病?

既然病菌會潛伏,等到看見黑點時,往往為時已晚。真正的高手,懂得在戰爭開打前就預測到它的發生。你需要的是一套預警系統,而不是事後補救。

「環境數據化」:濕度與溫度如何成為你的預警系統?

炭疽病的爆發,高度依賴環境條件。將環境因子數據化,是預測風險的第一步。病原菌的孢子發芽、侵染需要高濕度環境,相對濕度接近100%是它們的「作案天堂」。 溫度則是另一個關鍵變數,大多數炭疽病菌的最適發病溫度區間落在攝氏22°C到30°C之間。 當你的天氣預報顯示,未來幾天將是連續降雨、高濕度且溫度介於25°C左右的悶熱天氣時,這就是炭疽病的「紅色警戒」。此時就該採取預防性措施,而非等到病斑顯現。

除了典型黑點,你該注意哪些非典型求救訊號?

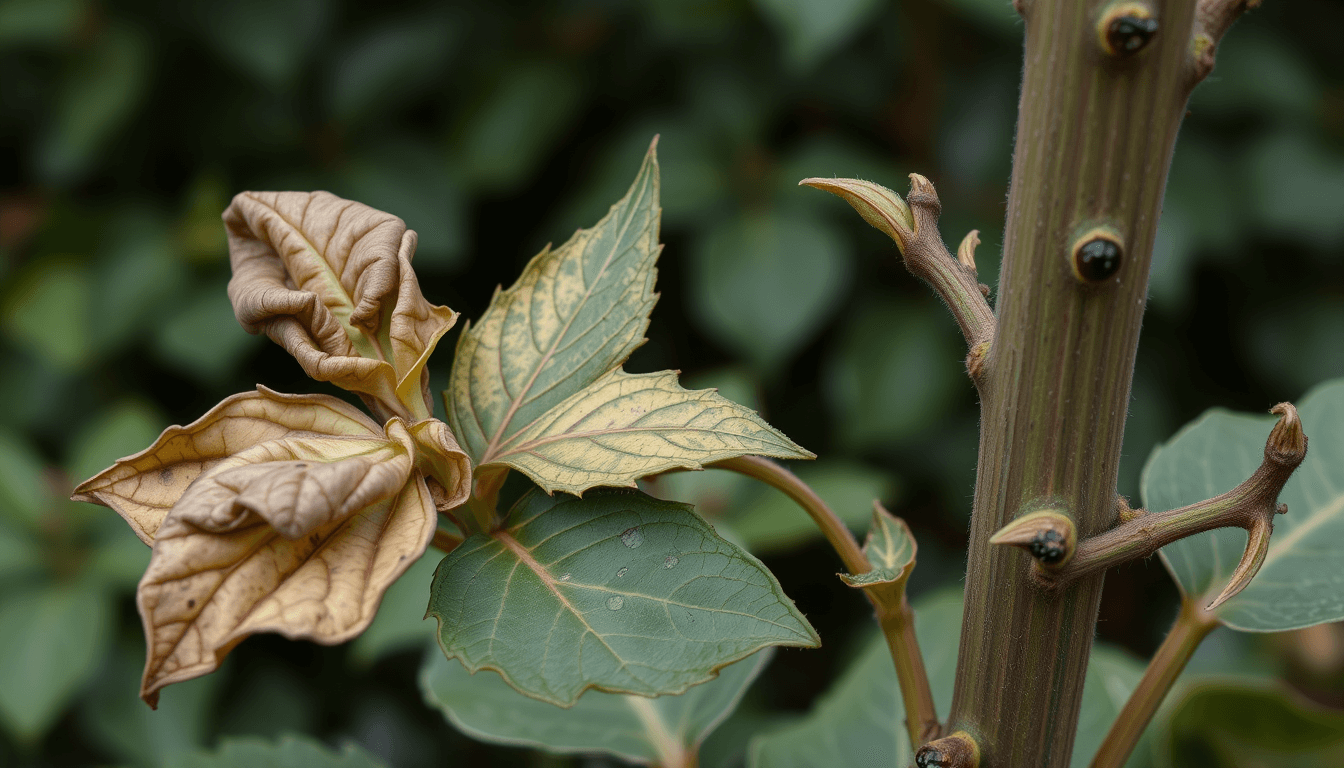

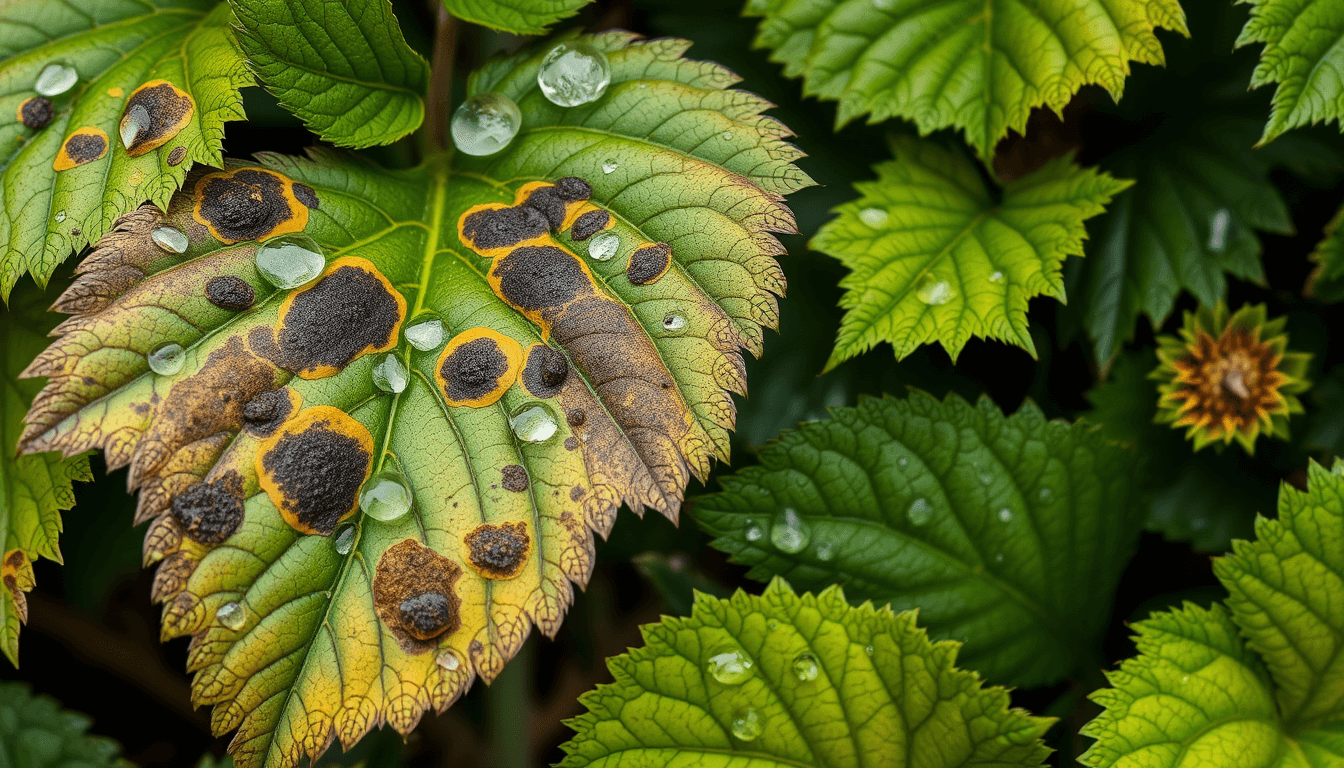

典型的炭疽病病斑是圓形、下陷、帶有同心輪紋的黑褐色斑點。 但在爆發初期,症狀可能並不明顯。你應該警惕一些非典型訊號,例如:

- 嫩葉與花朵的畸形: 新葉感染後可能會出現扭曲、捲曲,而不是典型的圓斑。

- 莖部與葉柄的細長病兆: 在某些植物上,炭疽病會造成莖部出現褐色或黑色的細長條斑或潰瘍。

- 果實上的微小針點: 在果實成熟前,感染點可能僅僅是幾個難以察覺的針尖大小黑點,這些都是潛伏感染的外部跡象。

打造「抗炭疽」環境:高手不傳的預防性管理秘訣

藥劑防治是最後的手段,而非唯一的手段。創造一個讓病菌難以生存的環境,才是最高明的策略。這就像預防醫學,遠比治療疾病更具成本效益。

修剪與通風:為何這是最有效、卻最被忽視的「物理農藥」?

適當的修剪與維持良好的通風,是預防炭疽病最關鍵的物理手段。 茂密的枝葉會阻礙空氣流通,導致冠層內部濕度過高,葉片在雨後或有露水時難以快速乾燥,這為病菌提供了絕佳的侵染機會。 透過策略性地修剪,移除過密、衰弱或已染病的枝條,可以有效改善冠層的通風與光照,降低局部濕度,縮短葉面濕潤時間,這本身就是一種高效且無成本的「物理農藥」。

介質與肥培管理如何決定植物的「先天免疫力」?

植物和人一樣,營養均衡才能抵抗疾病。不當的施肥會直接影響植物的抗病能力。過量施用氮肥會促使植株徒長,細胞壁變薄,組織柔嫩多汁,反而更容易受到病原菌的侵襲。 相反地,充足的鈣肥則至關重要。鈣是構成植物細胞壁的重要成分,充足的鈣能強化細胞壁的結構,形成一道堅固的物理屏障,讓病菌的侵入釘難以穿透。 因此,平衡施肥,避免氮肥過量,並確保鈣質的充分供應,等於是為植物穿上了一層「防彈背心」。

以下表格展示了不同肥料對植物「先天免疫力」的影響:

| 肥料類型 | 影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 氮肥 (過量) | 促使徒長,細胞壁變薄 | 更容易受到病原菌侵襲 |

| 鈣肥 (充足) | 強化細胞壁結構 | 形成堅固的物理屏障,病菌難以穿透 |

精準用藥的藝術:何時出手?用什麼?怎麼用?

當預防措施已盡,仍需使用化學藥劑時,精準用藥就成了決勝關鍵。錯誤的時機、錯誤的藥劑,不僅浪費金錢,更可能催生出無敵的抗藥性病菌。

保護性與治療性藥劑,你真的用對時機了嗎?

市面上的殺菌劑主要分為兩大類:保護性與治療性。

- 保護性藥劑 (Protective Fungicides): 如「免得爛」或「鋅錳乃浦」,它們的作用是在病菌侵入前,在植物表面形成一層保護膜,阻止孢子發芽或侵入。 這類藥劑必須在「紅色警戒」天氣來臨前,或發病初期噴灑,才能發揮最大效果。

- 治療性藥劑 (Curative Fungicides): 如「亞托敏」或「得克利」,它們具有滲透移行性,能在病菌侵入後的極早期(通常是24-72小時內)殺死菌絲,阻止病斑形成。 但必須強調,它們無法「治癒」已經成形的病斑,只能阻止新的感染和病斑擴大。

將兩者混用或交替使用,在發病初期能同時達到「保護未感染部位」與「清除早期潛在感染」的雙重效果。

以下表格比較了保護性與治療性藥劑的特性:

| 特性 | 保護性藥劑 | 治療性藥劑 |

|---|---|---|

| 作用方式 | 在植物表面形成保護膜,阻止孢子發芽或侵入 | 滲透移行性,殺死侵入後的極早期菌絲 |

| 使用時機 | 「紅色警戒」天氣來臨前或發病初期 | 病菌侵入後的極早期(通常是24-72小時內) |

| 代表藥劑 | 免得爛、鋅錳乃浦 | 亞托敏、得克利 |

| 對已成形病斑效果 | – | 無法「治癒」,只能阻止新的感染和病斑擴大 |

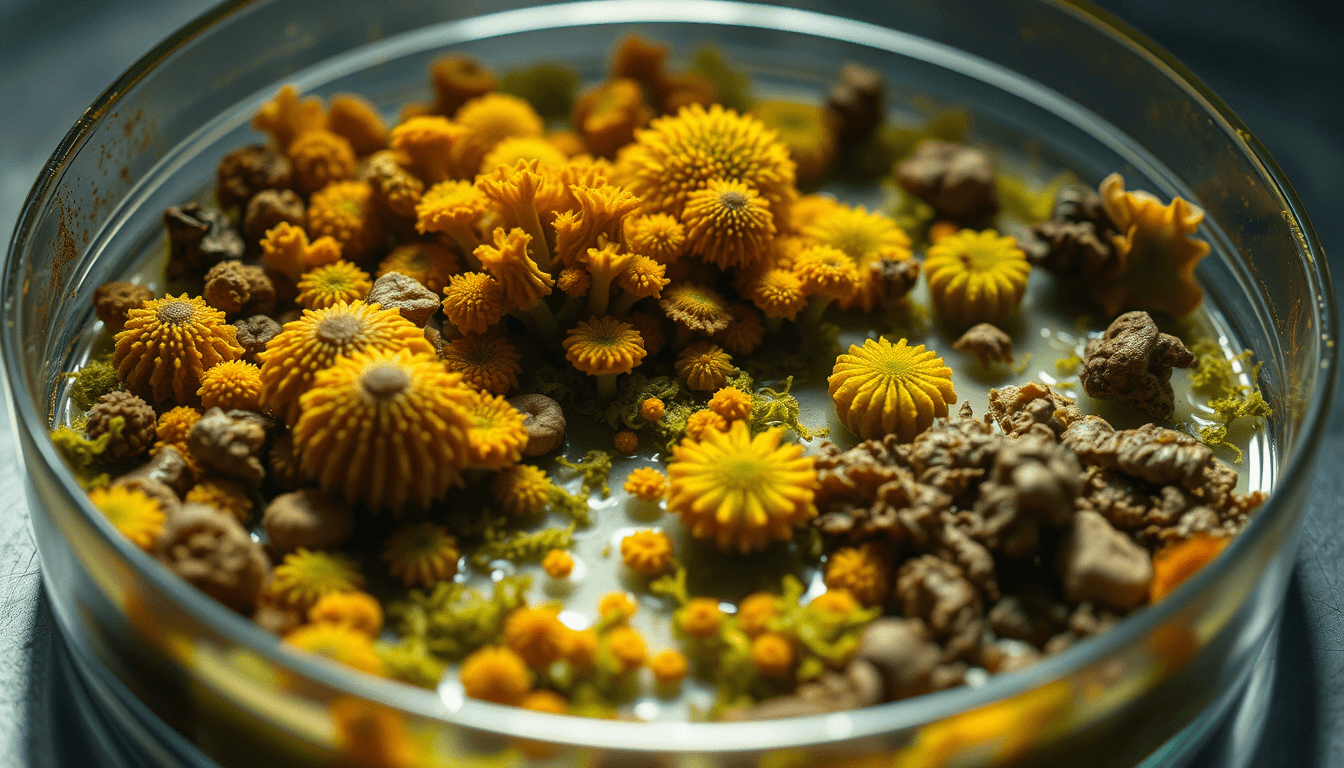

抗藥性是如何產生的?輪替用藥的實戰策略是什麼?

長期且單一地使用同種類的殺菌劑,會對病菌產生篩選壓力,存活下來的少數抗藥性個體會大量繁殖,最終導致整個族群都對該藥劑免疫,這就是抗藥性的由來。 為了避免這種情況,必須採取輪替用藥策略。最科學的方法,是依據「殺菌劑抗藥性行動委員會」(Fungicide Resistance Action Committee, FRAC) 制定的編碼來進行輪替。 FRAC編碼代表了藥劑的作用機制,例如「亞托敏」屬於第11類,「得克利」屬於第3類。 輪替用藥的原則,就是交替使用不同FRAC編碼的藥劑,避免連續使用同一作用機制的藥物,這樣才能有效延緩抗藥性的產生。

炭疽病防治專家問答 (FAQ)

問:我的植物已經得了炭疽病,把病葉剪掉就好了嗎? 答:剪除病葉是必要的第一步,因為它能減少感染源。但這遠遠不夠。病菌可能已經透過潛伏感染存在於其他看似健康的部位,或以孢子形式殘留在枝幹或土壤中。你必須結合改善通風、管理水份、並在必要時搭配正確的藥劑防治,進行系統性管理。

問:有機栽培完全無法防治炭疽病嗎? 答:有機栽培確實挑戰更大,但並非束手無策。核心策略在於極致的預防管理。例如,選用抗病品種、嚴格執行田間衛生、透過修剪維持極佳的通風、採用滴灌避免葉片濕潤、並可嘗試使用波爾多液、石灰硫磺合劑等礦物源保護劑,或是有認證的微生物製劑來提升植物的抵抗力。

問:為什麼炭疽病在我的溫室裡也大爆發? 答:溫室雖然能擋雨,但也容易形成高濕環境,尤其在通風不良的情況下。 日夜溫差大會導致夜間結露,葉片長時間濕潤,這就為炭疽病菌創造了完美的感染條件。 溫室防治的重點在於濕度管理,必須加強通風、甚至在必要時適度加溫來降低相對濕度。

問:網路上說可以用小蘇打水或牛奶防治,真的有效嗎? 答:小蘇打(碳酸氫鈉)或牛奶稀釋液,在某些研究中被認為能改變葉片表面的酸鹼值或形成薄膜,對某些真菌病害(特別是白粉病)有「輕微」的抑制效果。但對於頑強的炭疽病,它們的效果非常有限且不穩定,無法作為可靠的防治手段,尤其在病害壓力高時,幾乎沒有效果。專業問題仍建議尋求實證有效的資材與方法。