當你看到家裡的琴葉榕、龜背芋的葉子垂頭喪氣時,你的直覺反應是什麼?立刻拿起水壺猛灌水嗎?先等一下。這個看似合乎邏輯的動作,有時反而會把你的植物推向深淵。

事實上,多數園藝新手甚至老手,對於「缺水」的理解,常常只停留在「葉子下垂」這個最末期的症狀。然而,植物從「有點渴」到「快死了」,中間其實發出了一連串常被我們忽略或誤判的早期求救訊號。這篇文章的目標,就是帶你跳脫「枯萎=缺水」的單一思維,成為一個能讀懂植物微表情的進階綠手指。

為何你的「澆水」總在殺死植物?破除缺水=枯萎的致命迷思

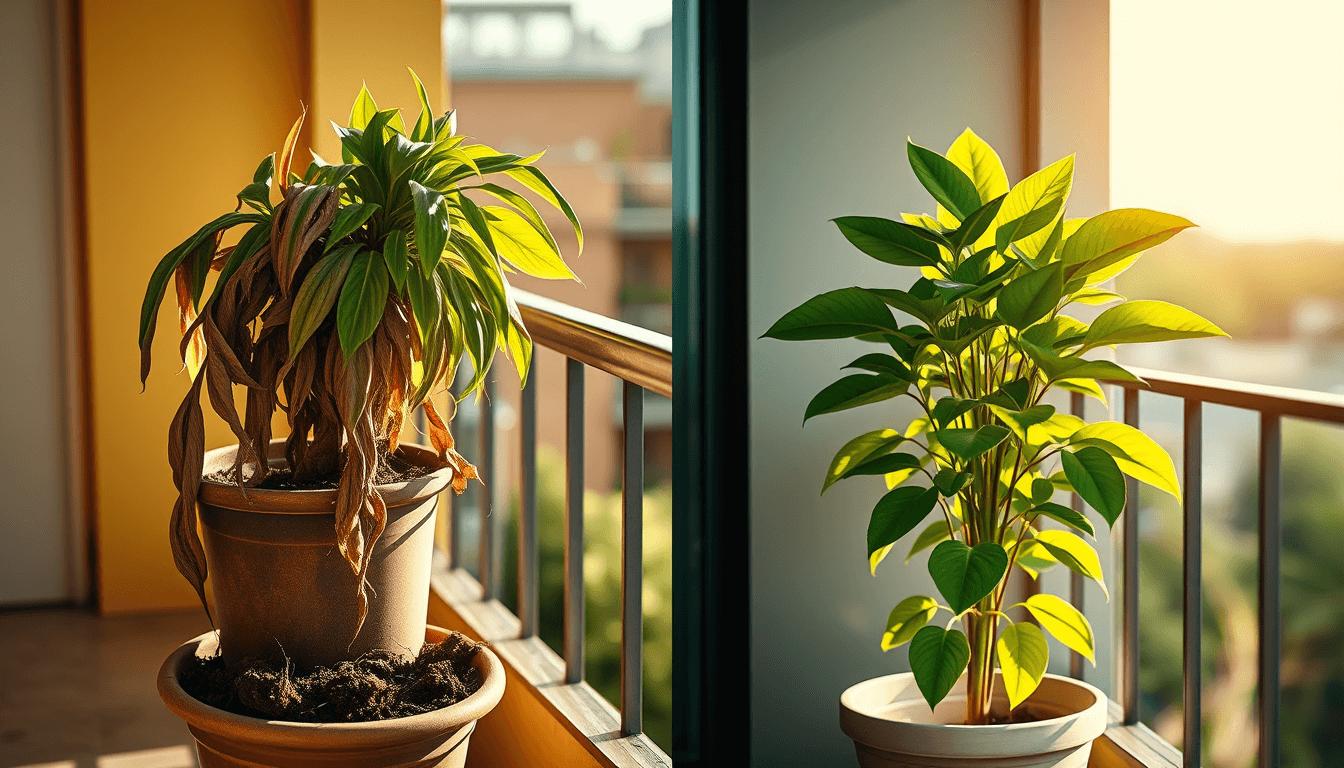

我們必須建立一個核心觀念:當你明顯看到葉片大規模下垂時,植物的內部早已承受了相當一段時間的壓力。依賴這個訊號才行動,就像是等到房子都冒出濃煙了才開始找滅火器,往往為時已晚,或需要付出更大的代價來補救。更致命的是,許多其他問題,例如澆水過多導致的爛根,也會表現出與缺水極為相似的萎蔫症狀。

葉片失去光澤,為何是比下垂更早的求救訊號?

在葉片下垂之前,一個更早、更細微的警訊是「葉片失去光澤」。健康的植物葉片,其細胞充滿水分,內部會產生一種向外推擠細胞壁的壓力,這就是細胞膨壓 (Turgor Pressure)。 充足的膨壓能讓葉片細胞壁緊繃,表面呈現出飽滿、帶有自然光澤的狀態。

當供水開始不足時,植物會最先從葉肉細胞中調動水分,導致膨壓輕微下降。 這個階段,葉片結構還足以支撐自身重量不至於下垂,但細胞的緊繃度已經開始下降,使葉面散射光線的方式改變,視覺上看起來就會「霧霧的」、「黯淡無光」。 如果你發現原本油亮的葉子突然變得像磨砂玻璃,這就是植物在用極微弱的聲音告訴你:「我有點渴了。」

「假性枯萎」是什麼?如何區分正午暫時性萎蔫與真正缺水?

你可能遇過這種情況:大熱天的中午,陽台上的盆栽看起來奄奄一息,葉子全都垂了下來,但傍晚或隔天一早,它又奇蹟似地恢復了精神。這就是典型的暫時性萎蔫 (Incipient Wilting),俗稱「假性枯萎」。

這背後的原理是,在高溫和強光下,葉片的水分蒸散速率,短暫地超過了根部吸收水分的速率,導致細胞膨壓急速下降。 這是一種植物的自我保護機制,透過葉片下垂來減少受光面積,降低水分蒸發。 判斷的關鍵在於「時間」和「土壤濕度」。暫時性萎蔫通常在傍晚溫度降低後就能自行恢復,且此時觸摸土壤,往往仍是濕潤的。 如果直到晚上甚至隔天清晨,植株都沒有恢復硬挺,且土壤確實乾燥,那才代表它進入了需要你介入的「真缺水」狀態。

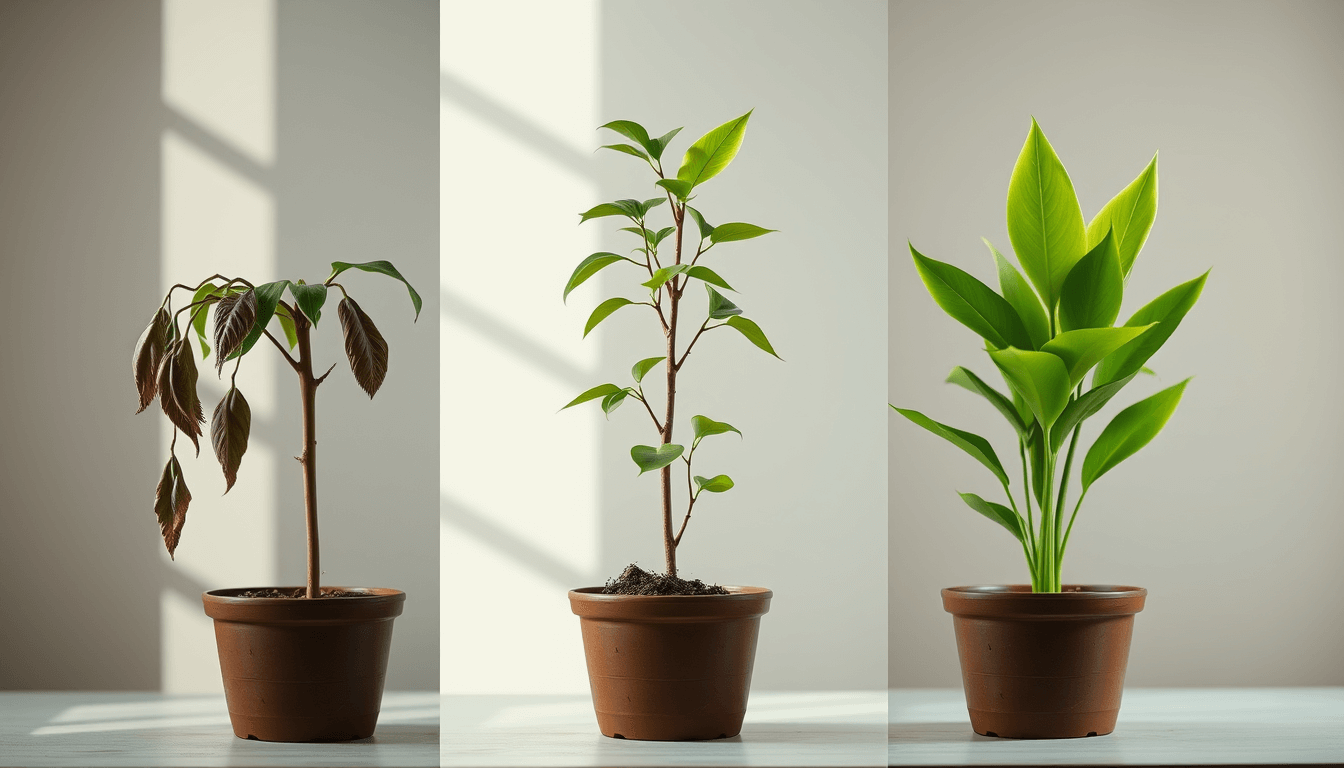

解碼缺水時序:植物從「口渴」到「休克」的完整演化路徑

植物缺水的反應並非一蹴可幾,而是一個有順序、有邏輯的過程。理解這個過程,能幫助你判斷缺水的嚴重程度,並採取最恰當的措施。

為何老葉比新葉先黃?解密植物體內的「養分再分配」生存機制

當缺水壓力持續,植物會啟動更深層的生存策略。你會發現,黃葉、枯萎的現象,通常會從植株「最下方」或「最外圍」的老葉開始。 這並非偶然,而是植物體內一種名為離層酸 (Abscisic Acid, ABA) 的植物荷爾蒙在作用。

離層酸在植物面臨乾旱等逆境時會大量合成,它扮演著總指揮官的角色,一方面下令關閉葉片上的氣孔以減少水分散失,另一方面則啟動「養分再分配」機制。 植物會分解老葉中的葉綠素和養分,將這些寶貴資源回收到莖部,優先供應給頂端更具生命力的新芽和嫩葉使用。 所以,看到老葉變黃脫落,其實是植物為了生存而做出的犧牲,這是一個明確的中期缺水指標。

生長停滯與花苞掉落,為何是植物的「棄車保帥」戰術?

如果缺水狀況依然沒有改善,植物會採取更極端的手段——全面停止非必要的能量消耗。你會觀察到,原本正在冒出的新芽停止生長,植株看起來好幾週都沒有任何變化。 對於開花植物而言,一個更令人心痛的訊號是「花苞掉落」。

這是因為開花和結果是極度消耗能量和水分的過程。在生存面臨威脅時,植物會果斷地切斷對這些「奢侈品」的供應,將所有資源集中在維持根、莖、葉等核心器官的存活上。 這是一種殘酷但高效的「棄車保帥」策略。當你看到花苞無故掉落或生長完全停滯,代表缺水已經嚴重到影響植物的生理機能,必須立即處理。

進階診斷:當缺水症狀與「其他病害」高度相似時如何分辨?

園藝中最棘手的部分,就是多種問題可能導致相似的症狀。特別是「葉片變黃」,幾乎是所有植物問題的共同表現。學會分辨其中的細微差別,是從新手邁向高手的關鍵一步。

缺水黃 vs. 肥傷黃 vs. 病害黃,如何從「黃化的位置與模式」一眼看穿?

- 缺水導致的黃化: 如前述,通常從植株下方的老葉開始,黃化模式相對均勻,葉片會先失去光澤,然後整體變黃、乾枯、脫落。

- 澆水過多導致的黃化: 這是最容易與缺水混淆的。但澆水過多的黃化,往往是從嫩葉(新葉)開始,且葉片摸起來是水軟、無力的,而非乾脆的。 盆土會長期保持濕潤甚至散發霉味。

- 肥料過多(肥傷)的黃化: 通常發生在施肥後不久,新長的葉片會呈現焦邊、捲曲、或不規則的黃褐色斑塊,而老葉則可能看起來肥厚但無光澤。

- 病菌感染的黃化: 病害造成的黃化通常帶有不規則的斑點、斑塊或水浸狀痕跡。 例如,真菌感染可能出現帶有深色邊緣的圓形斑點。

不同黃化原因的位置與模式比較如下:

| 黃化原因 | 起始位置 | 葉片觸感 | 其他特徵 |

|---|---|---|---|

| 缺水 | 老葉(下方) | 乾枯 | 整體均勻變黃、脫落 |

| 澆水過多 | 嫩葉(新葉) | 水軟、無力 | 盆土長期濕潤,可能發霉 |

| 肥傷 | 新葉 | – | 焦邊、捲曲、不規則黃褐色斑塊,老葉可能肥厚無光澤 |

| 病菌感染 | – | – | 不規則斑點、斑塊或水浸狀痕跡,可能出現深色邊緣圓形斑點 |

根部檢查:如何用「觸感」與「顏色」判斷是爛根還是乾死?

當你對地上部的症狀感到困惑時,最直接的方式就是檢查土壤之下的根系。這是最終極、也最準確的診斷方法。

- 健康根系: 將植物輕輕脫盆,健康的根通常呈現乳白色或淡黃色,質地堅韌有彈性,根系末端飽滿。

- 缺水乾死的根系: 根系會變得乾癟、脆弱,顏色偏向深褐色,一碰就斷,像乾枯的細繩。

- 澆水過多爛掉的根系: 這是最關鍵的區別。爛根會呈現深褐色甚至黑色,觸感黏滑、軟爛,輕輕一拉就會斷裂,並且常常伴隨著一股腐敗的惡臭味。 這是因為土壤長期缺氧,導致厭氧菌滋生所致。

實戰演練:黃金72小時!極度缺水植物的急救與恢復指南

當你確認植物處於嚴重缺水狀態(例如,整株萎蔫超過24小時,土壤完全乾燥),請遵循以下急救步驟,避免二次傷害。

為何不能立刻大量澆水?揭示「二次傷害」的風險與正確補水策略

直接對極度乾旱的盆土大量澆水,是一個常見的錯誤。 長時間缺水會導致根毛萎縮甚至死亡,大幅降低吸水能力。 此時若突然湧入大量水分,受損的根系無法有效吸收,反而可能導致細胞過度吸水而破裂,或讓土壤長時間處於泥濘狀態,從「乾死」的邊緣直接走向「爛根」的深淵。

正確的急救策略:

- 移至陰涼處: 立刻將植物搬到沒有陽光直射、涼爽通風的地方,減少葉片水分蒸散。

- 少量多次補水: 先少量澆水,僅僅濕潤表層土壤。等待15-20分鐘後,再少量澆水。重複此過程3-4次,讓乾燥的土壤和根系有一個緩慢恢復吸水能力的過程。

- 浸盆法 (Bottom-Watering): 對於小型盆栽,更安全的方法是採用「浸盆法」。準備一個比花盆大的水盆,裝入約3-5公分深的水,將盆栽放入。讓水分從盆底的排水孔慢慢被土壤虹吸上去,直到表層土壤感覺到濕潤為止。 這個過程可能需要30分鐘到一小時,但能確保整個土球被均勻且溫和地濕潤。

以下是針對乾旱盆栽的補水方式比較:

| 補水方式 | 水量 | 所需時間 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| 大量澆水 | 大量 | 立即 | 可能導致細胞破裂或爛根 |

| 少量多次補水 | 少量 | 多次,每次間隔15-20分鐘 | 讓根系緩慢恢復吸水能力 |

| 浸盆法 | 適量,直到表層土壤濕潤 | 30分鐘到1小時 | 確保土球均勻濕潤 |

恢復期的觀察重點:如何判斷植物是否已脫離險境?

急救後的24至72小時是關鍵觀察期。

- 初步恢復(6-12小時): 葉片和莖的萎蔫情況應有明顯改善,逐漸恢復挺立。

- 穩定恢復(1-3天): 植株形態基本恢復正常。此時,不要急著將它移回原本光照強烈的地方,讓它在陰涼處多待幾天,鞏固恢復成果。

- 後續照護: 在確認植物完全恢復前,絕對不要施肥。 受損的根系無法吸收肥料,施肥只會造成鹽分累積,進一步傷害根系。等到你觀察到植株開始有新生長的跡象(例如冒出新芽),才代表它真正脫離險境,可以恢復正常的養護循環。

植物缺水常見問題 (FAQ)

Q1:多肉植物缺水會有什麼特別的症狀嗎? 是的,多肉植物由於葉片肥厚能儲存水分,它們缺水時不會像觀葉植物那樣快速下垂。初期的訊號是葉片表面出現細微的「皺摺」,或感覺葉片不如以往飽滿堅實。 嚴重缺水時,最外圍的底層葉片會完全乾癟、枯萎,像紙一樣貼在莖上。

Q2:為什麼我的空氣鳳梨看起來乾乾的,是缺水嗎? 空氣鳳梨缺水的症狀是葉片向內捲曲,整體看起來更「緊縮」,葉色也會變得更灰白、失去光澤。健康的空氣鳳梨葉片應該是舒展的。你可以透過每週1-2次的浸泡(將整株植株泡在水中約20-30分鐘)或頻繁噴霧來為它們補水。

Q3:夏天和冬天,澆水的判斷標準有什麼不同? 夏天氣溫高、蒸發快,植物生長也較旺盛,需水量大,澆水頻率需要更高。 冬季氣溫低,多數植物生長趨緩甚至休眠,水分需求大幅降低。 冬季澆水前,務必確認土壤比夏季時更乾燥再澆,澆水過多是植物在冬天死亡的主要原因之一。

Q4:自動澆水器是懶人救星嗎? 自動澆水器可以是輔助工具,但不能完全依賴。它的原理是持續、緩慢地供水,這對某些喜濕植物可能適用,但對大多數需要「乾濕循環」來讓根部呼吸的植物來說,長期使用可能導致土壤過濕、根部缺氧。 最好的方式,仍然是學習觀察植物和觸摸土壤,親自判斷澆水時機。