你可能聽過一個說法:在家裡擺幾盆植物,就能清除空氣中有毒的化學物質。這個概念主要源自1989年美國太空總署(NASA)的一項著名研究。然而,如果你單純依賴這個方法來對抗家中的三氯乙烯(Trichloroethylene, TCE)——一種來自油漆、黏合劑、清潔劑的常見致癌物——你可能正暴露在風險中。 事實是,植物淨化空氣的真實效果,遠比你想像的更複雜。這篇文章將帶你揭開迷思,並提供一套基於科學、真正有效的植物淨化實戰策略。

迷思根源:NASA研究到底說了什麼,又被誤解了什麼?

NASA的研究確實證明了植物能吸收VOCs(揮發性有機化合物),但大眾對其結論的解讀卻存在巨大落差。

密封艙 vs. 你家客廳:為何實驗室數據無法直接複製?

NASA的研究是在一個完全密封、體積極小的實驗艙中進行的。 這與真實的居家環境有根本性的不同。你家客廳有窗戶、有門縫,空氣會持續與室外對流,這個過程稱為「空氣交換」。根據後續研究,一個普通家庭的空氣交換率,會將植物的淨化效率稀釋掉數百甚至數千倍。 因此,實驗室中測得的驚人數據,在充滿變數的真實世界中,效果會大打折扣。

「移除率」的真相:一株植物在24小時內到底能吸收多少TCE?

NASA的原始報告指出,某些植物在24小時內能移除環境中高達10%至70%的TCE。 聽起來很驚人,但這是基於一個前提:極高的污染物濃度和完全封閉的空間。後續更精確的研究量化後發現,要達到與基本通風設備相當的淨化效率,你可能需要在一個普通大小的房間裡,擺滿數百甚至上千棵植物。 這顯然不切實際。

植物如何作戰?揭開TCE吸收的「根際過濾」黑盒子

要正確利用植物,我們必須理解它們淨化空氣的真正主力並非只有葉片。

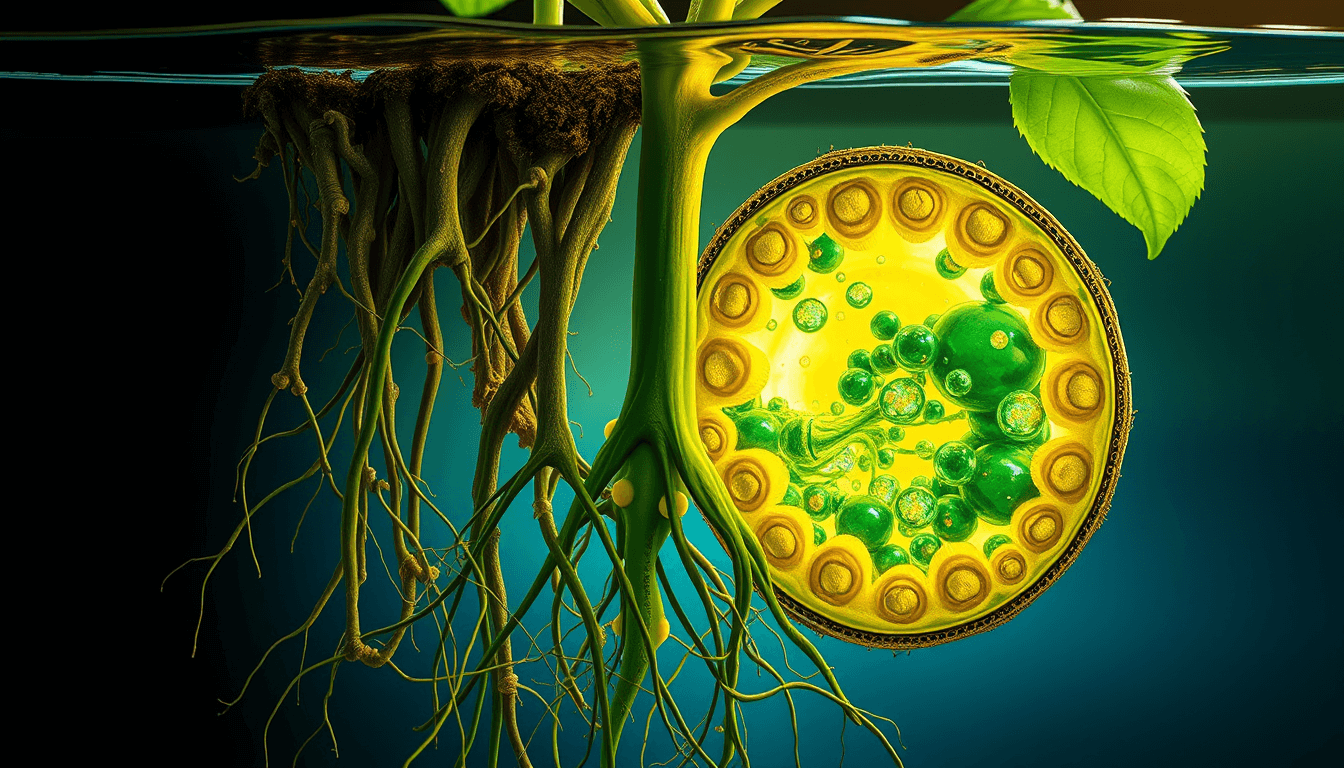

不只靠葉子:為何說植物的「微生物盟友」才是淨化主力?

植物淨化TCE的關鍵,發生在一個看不見的戰場:土壤。這個過程被稱為根際過濾(Rhizosphere Filtration),指的是植物根部周圍的土壤、根系以及共生的微生物群落形成的一個強大生物過濾系統。 當受污染的空氣被植物的蒸散作用拉向地面時,根區的微生物會率先捕獲並分解TCE。 事實上,研究發現,單純的盆土(含微生物,但無植物)對某些VOCs的降解能力,就佔了整個盆栽系統的相當一部分。

從吸收到分解:TCE在植物體內的完整代謝路徑是什麼?

當TCE被吸收後,植物並非單純地將毒素儲存起來。它會啟動一套複雜的代謝機制。首先,TCE被植物體內的酵素分解,轉化為毒性較低的代謝物,如三氯乙醇。 接著,這些產物會進一步被分解,最終甚至可能礦化為二氧化碳和水,成為植物生長的養分。 這個過程確保了污染物被真正「消滅」,而不僅僅是轉移。

實戰部署:如何打造一個「有感」的植物-空氣淨化系統?

拋開「一盆搞定」的幻想,我們需要用系統化的思維來部署植物。

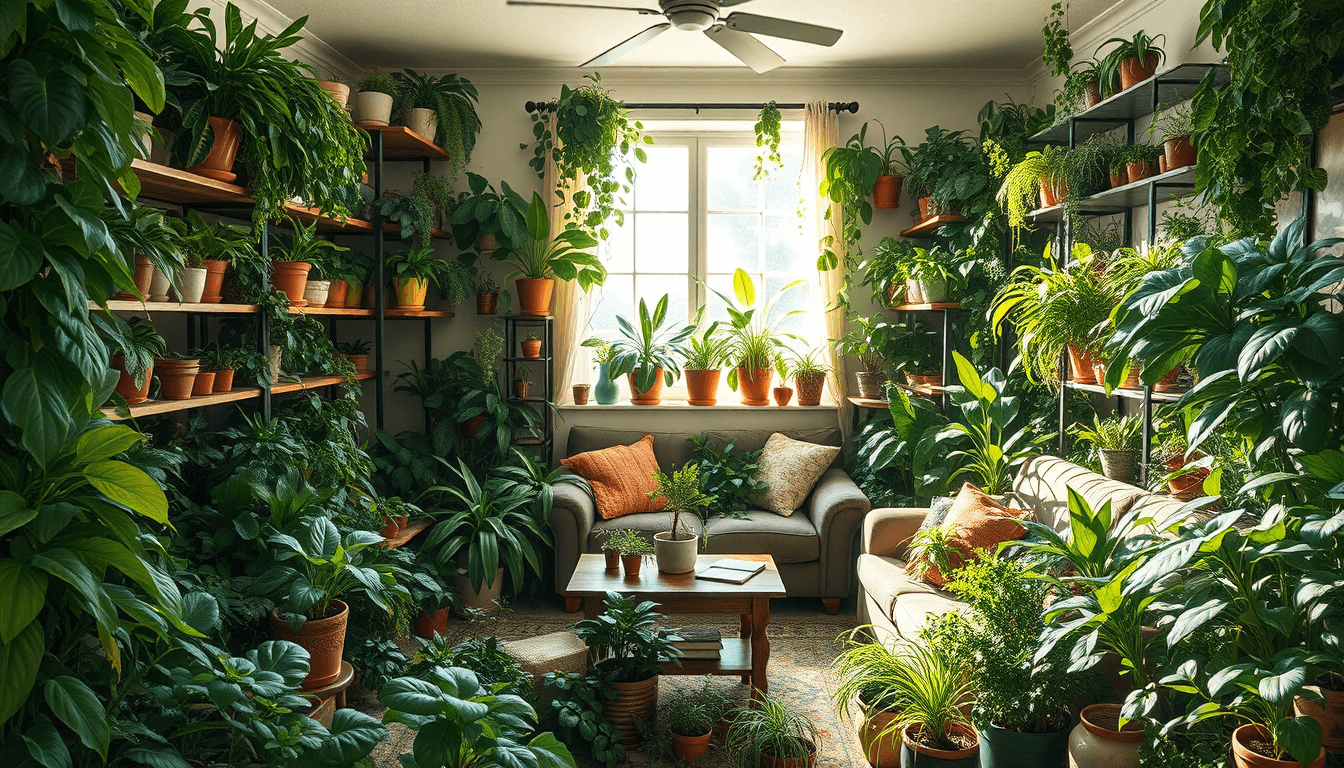

密度與分佈的科學:每平方公尺需要多少植物才算有效?

雖然無法完全複製NASA的效率,但提高植物密度確實能增強效果。根據台灣環保署及相關研究的建議,一個務實的起點是:在每9平方公尺(約2.7坪)的空間內,至少放置一盆6吋(直徑約15公分)或更大的植物。 關鍵在於「分佈」,應將植物放置在人們長時間停留的區域,如沙發旁、床頭櫃和書桌上,最大化局部空氣的淨化效益。

超越單一植物:如何組合不同物種,最大化協同淨化效益?

與其單獨依賴一種「冠軍植物」,不如打造一個具備多樣性的「植物軍團」。一個高效的組合應包含以下角色:

- 日間主力部隊: 選擇像白鶴芋、黃金葛這類在白天進行旺盛光合作用與蒸散作用的植物。

- 夜間特種部隊: 搭配虎尾蘭這類採用景天酸代謝(Crassulacean Acid Metabolism, CAM)途徑的植物。 它們會在夜間開放氣孔吸收二氧化碳和污染物,實現24小時不間斷的淨化。

- 滯塵專家: 加入葉片有絨毛或表面凹凸不平的植物,如非洲菫、皺葉椒草,它們能有效吸附空氣中的懸浮微粒與落塵。

為了更有效地淨化空氣,可以參考以下植物組合的特性:

| 植物類型 | 代表植物 | 主要作用時間 | 特性 |

|---|---|---|---|

| 日間主力部隊 | 白鶴芋、黃金葛 | 白天 | 旺盛光合作用與蒸散作用 |

| 夜間特種部隊 | 虎尾蘭 | 夜間 | CAM途徑,夜間吸收二氧化碳和污染物 |

| 滯塵專家 | 非洲菫、皺葉椒草 | – | 葉片有絨毛或表面凹凸不平,吸附懸浮微粒與落塵 |

高效TCE吸收植物精選:誰是真實世界中的MVP?

綜合NASA研究及後續科學驗證,以下幾種植物因其特定的生理特性,在真實居家環境中更具實用價值。

龍血樹與虎尾蘭:為何它們在低光照、低維護下仍是首選?

龍血樹屬(Dracaena)植物(如巴西鐵樹、紅邊龍血樹)和虎尾蘭(Dracaena trifasciata)是TCE移除能力最強的植物之一。 它們最大的優勢在於極強的耐旱與耐陰能力,非常適合光照不足的室內角落。 特別是虎尾蘭,其夜間吸收污染物的特性,使它成為臥室淨化空氣的絕佳選擇。

白鶴芋與常春藤:高蒸散率如何成為它們的秘密武器?

白鶴芋(Spathiphyllum)和常春藤(Hedera helix)雖然對光照和水分要求稍高,但它們擁有強大的蒸散作用(Transpiration)。 高蒸散率就像一個天然的空氣幫浦,能將周圍的空氣持續吸向根部,讓根際的微生物盟友更有效地分解TCE。 白鶴芋同時對氨和苯有很好的移除效果,而常春藤則擅長對付甲醛。

以下是白鶴芋與常春藤的比較:

| 特性 | 白鶴芋 (Spathiphyllum) | 常春藤 (Hedera helix) |

|---|---|---|

| 蒸散作用 | 高 | 高 |

| 移除污染物 | 氨、苯 | 甲醛 |

專家問答 (FAQ):關於植物吸收三氯乙烯的常見疑問

- Q1:植物吸收TCE的效果,會不會有飽和的一天?

不會。如前述,植物並非像活性碳那樣單純吸附,而是會持續地將TCE代謝分解掉。 只要植物本身健康生長,這個淨化系統就能持續運作。

- Q2:我需要使用特殊的土壤或肥料嗎?

不需要。健康的根際微生物群落是關鍵。 使用富含有機質、排水良好的標準盆栽土即可。過度施肥反而可能破壞土壤微生物的平衡。保持土壤的健康比添加任何特殊配方都重要。

- Q3:多久才能看到空氣品質的改善?

不要期待奇蹟。植物淨化是一個緩慢且持續的過程。根據台灣環保署的研究,在適當的植物密度下,約一週後可以看到如甲醛、二氧化碳等污染物的濃度開始下降。 但對於TCE,應將植物視為輔助角色,主要仍需搭配良好通風。

- Q4:水耕植物也有淨化效果嗎?

效果較差。研究明確指出,根系與土壤微生物的協同作用是淨化揮發性有機物的關鍵環節。 水耕栽培缺少了土壤這個重要的生物反應器,因此對於分解TCE的效果會遠不如土耕植物。