你是否遇過這種情況:滿心歡喜地買了一盆龜背芋或琴葉榕,特地放在窗邊,確保它能「曬到太陽」,結果幾個月後,它卻長得歪七扭八,葉片稀疏,一副營養不良的樣子,最終走向死亡?這背後的兇手,往往不是你以為的澆水或施肥問題,而是你對「植物向光性」的致命誤解。

多數人認為向光性就是植物「喜歡光」,但這個觀念只對了一半。事實上,向光性是一場植物為了生存而進行的、極其精密的「能量預算」計算。當你無法讀懂它發出的信號,就等於在不知不覺中,讓你的室內植物慢性自殺。

向光性不是「喜歡光」:揭開植物能量預算的殘酷真相

植物的一切行為,都圍繞著能量的獲取與消耗。向光性並非出於「偏好」,而是一種生存策略,其核心目標是在消耗最少能量的前提下,將葉片移動到能最大化進行光合作用的位置。

為何「曬太陽」不等於「補充能量」?解密光合作用與向光性的致命誤解

大眾普遍認為,只要把植物放在有光的地方,它就能進行光合作用,獲得能量。但這忽略了關鍵的一點:向光彎曲這個「動作」本身,是極度消耗能量的。

植物的「趨光」行為,並非直接由光合作用驅動。向光性是為了讓葉片能接收到充足的光線以進行光合作用,這是一個「投資未來」的行為。 如果植物為了追逐一個效益不高的光源,而不斷調整姿態,其能量消耗可能遠大於它最終透過光合作用獲得的能量。這就像一家公司不斷花大錢做行銷,卻沒有帶來足夠的營收,最終只會導致虧損倒閉。你的室內植物長得衰弱,很多時候就是因為它把所有能量都花在「彎腰」這個動作上,而沒有足夠的餘力去生長葉片或強化根系。

生長素(Auxin)如何像個建築師,精準調控植物的「向光工程」?

植物體內負責調控向光性的關鍵物質,是一種名為生長素 (Auxin) 的植物賀爾蒙。 你可以把它想像成一個建築總監,負責調度資源,改變建築(也就是植物莖部)的結構。

當單側光線照射到植物莖頂時,一種稱為光蛋白 (Phototropin) 的光受器會被活化。 這個信號會觸發一系列反應,其中最關鍵的一步,是改變了負責運輸生長素的 PIN 蛋白 在細胞膜上的分佈。 根據《自然》期刊發表的研究,光照會抑制照光側的 PIN 蛋白活性,導致生長素被大量輸送到背光側。

生長素在背光側濃度升高後,會刺激那裡的細胞壁酸化、鬆弛,讓細胞得以吸水延長。 向光側的細胞則因為生長素濃度較低而生長緩慢。這種「不對稱生長」,最終導致了莖部朝向光源的彎曲。 整個過程就像一個精密的工程,確保植物能用最有效率的方式調整姿態。

以下表格總結了向光性調控的關鍵要素:

| 要素 | 作用 |

|---|---|

| 生長素 (Auxin) | 調控植物莖部結構,刺激背光側細胞生長 |

| 光蛋白 (Phototropin) | 光受器,被單側光激活 |

| PIN 蛋白 | 運輸生長素,光照抑制照光側活性 |

逆向思考:當「避光性」成為植物的生存大智慧

我們總是關注植物如何「尋找」光明,卻忽略了它們如何「躲避」危險。在某些情況下,避開光線反而是一種更聰明的生存策略。

根部為何總是往下鑽?解構負向光性中的生存策略

植物的莖會朝向光源生長,稱為正向光性;而根部則通常會避開光源,朝相反方向生長,這就是負向光性 (Negative Phototropism)。 雖然向地性(受重力影響往下生長)是根部生長的主導力量,但負向光性在確保根系能深入土壤、遠離乾燥且缺乏養分的表面扮演了輔助角色。 這種避開光線的本能,能引導根系去尋找更穩定、潮濕且富含礦物質的環境,為植物提供穩固的基礎和必需的水分。

以下表格總結了根部生長與光線的關係:

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 負向光性 | 根部避開光源,朝相反方向生長 |

| 作用 | 引導根系深入土壤,尋找穩定、潮濕且富含礦物質的環境 |

| 目的 | 為植物提供穩固的基礎和必需的水分 |

強光為何是毒藥?認識光抑制效應與植物的自我保護機制

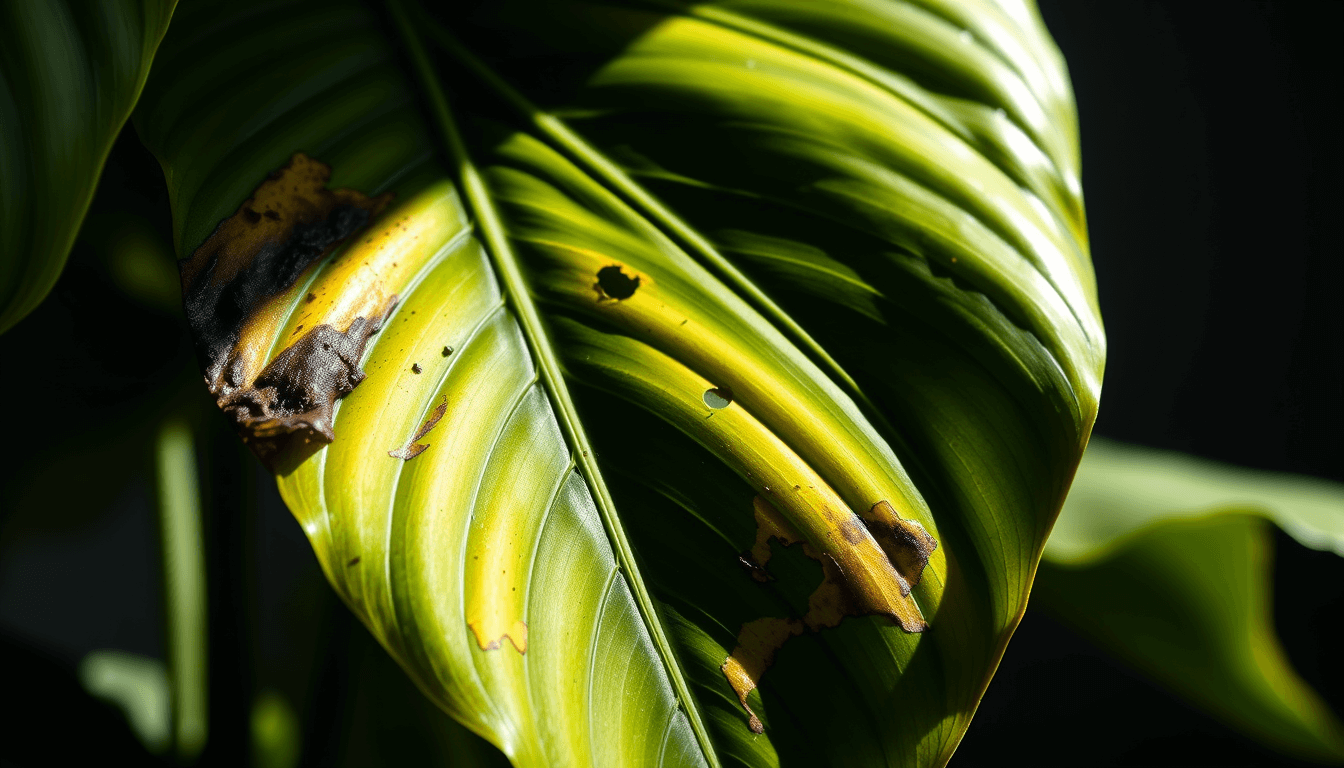

並非所有光都是好的。過強的光照,尤其是長時間的直射陽光,對許多植物來說是致命的毒藥。當光照強度超過植物光合作用系統所能處理的極限時,就會發生光抑制 (Photoinhibition)。

光抑制會直接損傷葉綠體中的光系統II (Photosystem II),導致光合作用效率急劇下降,甚至對細胞造成永久性傷害。 葉片會因此出現黃化、灼傷甚至枯死的現象。 這解釋了為什麼許多室內植物,尤其是原產於雨林下層的品種(如龜背芋、蔓綠絨),不能直接曝曬在正午的陽光下。它們演化出的生存環境是散射光,而非強烈直射光。

室內植栽實戰:3個常見的「向光性陷阱」與解決方案

了解了背後的科學原理,我們就能輕易識破許多室內植栽的常見誤區,並提出更有效的解決方案。

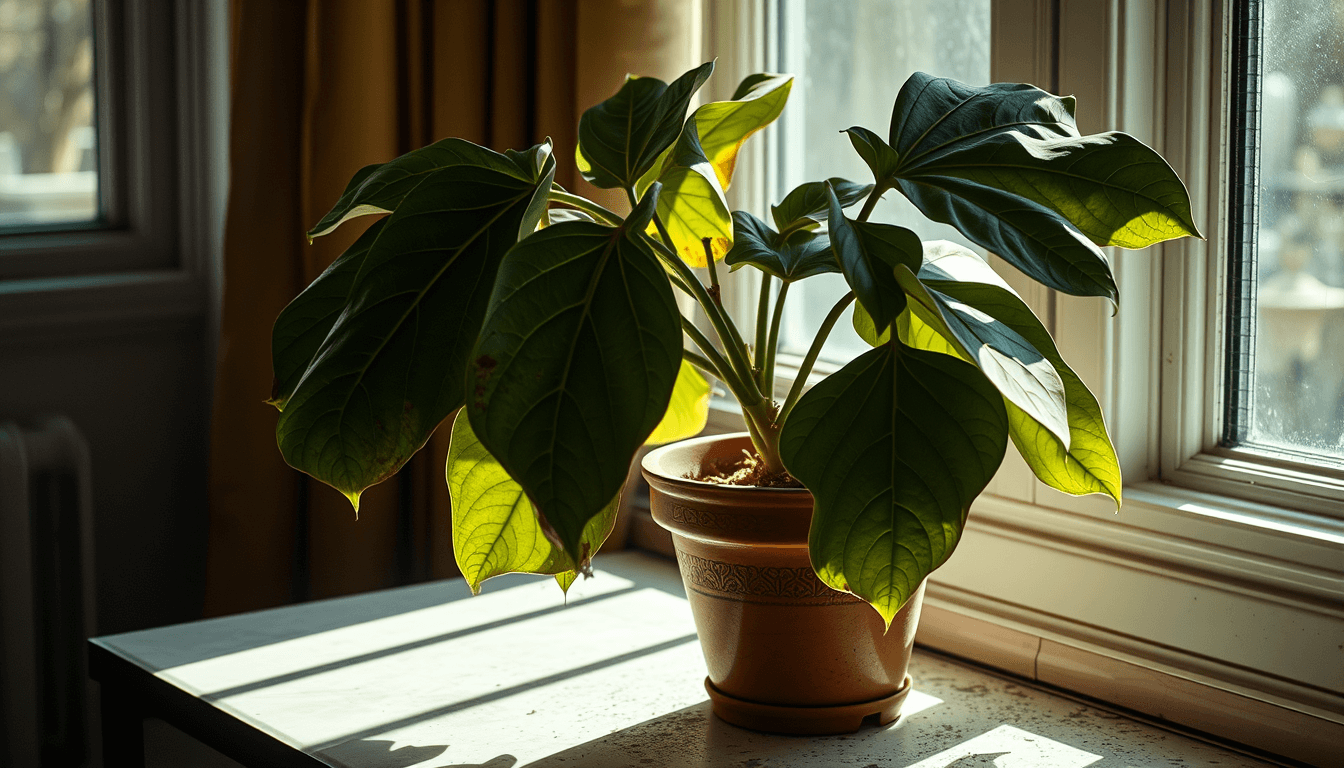

「單一光源」如何讓你的窗邊植物慢性自殺?

將植物放在窗邊,是最多人犯的錯誤之一。窗戶提供的光是典型的「單一側向光源」。這會迫使植物不斷地將所有能量投入到向光彎曲中,導致植株形態歪斜、莖部拉長且脆弱,這種現象稱為「徒長」。 長期下來,植物因為能量持續透支,沒有足夠資源發展健康的根系和葉片,最終變得衰弱、容易生病。

為何定期「轉盆栽」是治標不治本的懶人做法?

許多園藝教學會建議「定期轉動盆栽,讓各個角度均勻受光」。 這雖然能暫時改善植株歪斜的外觀,但從植物的角度來看,這是一種治標不治本的做法。 每次轉動,都等於改變了它的生長環境,迫使它重新偵測光源、重新分配生長素、再次耗費能量去調整姿態。這種持續的環境變動會給植物帶來壓力,干擾其建立穩定的生長模式。

進階玩家攻略:超越向光性,主動調控植物型態

真正理解植物後,我們就能從被動應對轉為主動管理,像駭客一樣「駭入」植物的生長系統,精準調控出我們想要的型態。

如何利用「光譜」與「光週期」駭入植物的生長密碼?

光不僅有強度,還有「顏色」,也就是光譜 (Light Spectrum)。植物對不同顏色的光反應不同。 藍光 (波長約 400-500nm) 主要促進葉片生長和莖部粗壯,並強烈影響向光性。 紅光 (波長約 610-720nm) 則對開花、結果和莖的伸長有顯著影響。 專業的植物燈會利用不同比例的紅藍光組合,來精準控制植物的生長模式,例如用較高的藍光比例來培育矮壯的菜苗。

此外,每日光照時間的長短,即光週期 (Photoperiod),也調控著植物的開花等重要生理活動。

從向光性到向觸性:當物理接觸改變植物生長軌跡

除了光,植物還會對物理接觸做出反應,這稱為向觸性 (Thigmotropism)。 攀緣植物的卷鬚接觸到支撐物後會纏繞生長,就是典型的例子。 這種反應同樣涉及生長素的不對稱分佈。 有趣的是,持續的機械刺激,如風吹或人為觸摸,會讓植物長得更矮壯,以應對物理壓力。 這也是為什麼戶外的植物通常比溫室裡的同類更為強健。

關於植物向光性的常見迷思 (FAQ)

- Q1:植物晚上會「睡覺」嗎?它們還會對光有反應嗎?

A:會。植物有內在的生理時鐘,稱為「近日節律」。許多植物在夜晚會閉合葉片或花朵,進入休眠狀態以減少能量消耗。但即使在夜晚,不正常的人工光源也可能干擾它們的光週期,影響開花和生長。

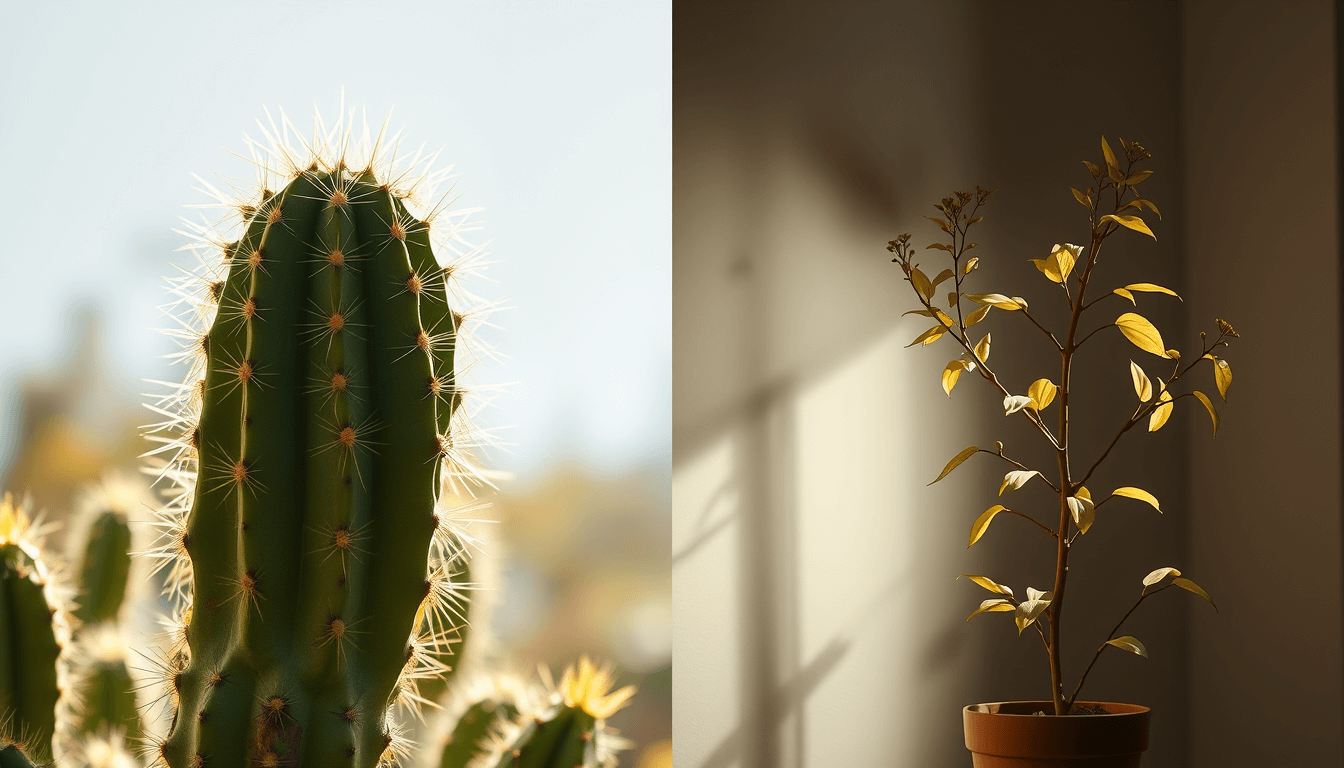

- Q2:是不是所有植物都需要大量的光?

A:不是。不同植物對光的需求差異極大。 來自沙漠的仙人掌需要全日照,而來自雨林底層的蕨類和蘭花則偏好散射光。 將喜陰植物放在強光下,會導致光抑制而死亡。

- Q3:為什麼我的植物葉子會變黃?是光不夠嗎?

A:葉片變黃的原因很多。光照不足會導致葉片因無法合成足夠的葉綠素而變黃。但光照過強(日燒)、澆水過多(根部腐爛)或養分缺乏也同樣會導致葉片黃化。你需要綜合判斷。

- Q4:用一般的LED檯燈可以當作植物燈嗎?

A:效果有限。一般家用LED燈的光譜是為人眼設計的,雖然也含有部分紅光和藍光,但比例和強度通常不適合植物高效進行光合作用。專業植物燈會針對植物吸收光譜的峰值(主要是紅光和藍光)進行優化,效率遠高於普通照明燈具。