每次看到植物長不好,葉子發黃,直覺反應就是土壤沒力了、板結了,然後拿起鏟子猛力翻土?這其實是我們對土壤最深的誤解。你以為的「鬆土」,往往只是短暫的物理破壞,很快就會被打回原形,甚至更糟。真正專業的園藝玩家,早就不再迷信這種體力活,他們追求的是建立一個能「自主呼吸」的活土壤生態,一個幾乎不需要翻動、永不板結的系統。

這套系統的核心思維,是從「物理改良」轉向「生物活化」。與其不斷添加外物,不如喚醒土壤沉睡的生物大軍,讓它們為你工作。

迷思破解:為什麼你加的珍珠石,最後反而害了你的土?

許多人遇到土壤排水、透氣不佳的問題,第一時間想到的就是去園藝店買幾包珍珠石、蛭石回來混。這方法不能說全錯,但它治標不治本,而且有其副作用。

短效物理改良的真相:當「孔隙填充物」成為「孔隙堵塞物」

【珍珠石】,本質是由火山岩高溫膨脹而成的玻璃質材料,本身質地輕、孔隙多,初期確實能增加土壤的物理間隙,改善透氣性。 但問題在於,它在土壤中是「惰性」的。它不參與土壤的生態循環,無法像有機質一樣被分解、重組。

時間一長,在澆水、踩踏和自然沉降的作用下,這些輕質的顆粒會被更細小的土壤微粒填滿空隙。原本用來創造大孔隙的珍珠石,反而變成了阻礙水氣流動的「填充物」,甚至在某些情況下,會與黏粒結合,讓土壤結構變得更難處理。長期來看,單純依賴這種物理改良劑,反而可能對土壤結構造成不利影響。

從「添加思維」到「生態思維」:為何真正的關鍵是創造生物孔隙?

真正健康、透氣的土壤,其孔隙並非來自無機的填充物,而是來自生物活動創造的【生物孔隙】(Biopores)。 這是指由植物根系、蚯蚓、昆蟲等生物在土壤中穿梭、生長、死亡、分解後,所遺留下來的天然通道。

這些生物孔隙是動態且有生命的。它們不僅提供水和空氣的流通路徑,更是微生物的棲息地和養分交換的高速公路。相較於珍珠石創造的「死」孔隙,生物孔隙是一個能自我維護和再生的「活」系統。我們的目標,就是從一個不斷需要外力介入的「盆栽管理思維」,轉向一個自我運作的「生態系建立思維」。

如何啟動土壤的「生物幫浦」?三大核心引擎一次搞懂

要讓土壤學會自主呼吸,我們需要啟動兩個最強大的生物引擎:蚯蚓和菌根菌。它們是天然的土壤工程師,能從根本上重塑土壤結構。

引擎一:蚯蚓的垂直通道,為何是天然的深層耕犁機?

達爾文曾稱蚯蚓為「地球的腸道」,牠們對土壤的貢獻遠超我們的想像。 蚯蚓透過掘穴行為,能有效地將底層土壤與表層有機物混合,這種垂直運動,是任何鏟子都無法比擬的深層耕犁。

一條蚯蚓一天能吃下相當於自身體重的土壤和有機物,其排出的「糞土」是結構絕佳的團粒,富含氮、磷、鉀等植物可直接吸收的養分。 更重要的是,蚯蚓在土中鑽出的通道,形成了穩定的大孔隙,能讓水分和空氣直達深層根系,大幅提升土壤的排水與透氣能力。 在健康的農地中,每平方公尺的蚯蚓數量可超過100條,牠們日以繼夜地為你免費鬆土、施肥。

引擎二:菌根菌的微觀網絡,如何將土壤顆粒黏合成「超級結構」?

如果說蚯蚓是巨觀的工程師,那麼【菌根菌】(Mycorrhizal fungi) 就是微觀的建築師。這是一種能與90%以上植物根系共生的真菌,它們的菌絲能延伸到根毛無法觸及的微小孔隙中,極大地擴展植物吸收水分和養分的範圍。

菌根菌最神奇的能力,是分泌一種名為【球囊黴素】(Glomalin) 的糖蛋白。 這種物質是土壤中最強效的「膠水」,能將微小的土壤顆粒黏合成穩定的大型【團粒結構】(Soil aggregate)。 根據研究,球囊黴素的膠合能力是其他土壤膠結物質的3到10倍。 這種團粒結構創造了完美的孔隙分佈——大孔隙讓空氣流通,小孔隙則負責儲存水分,這就是土壤既能保水又能透氣的秘密。

以下表格總結了菌根菌的作用:

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 菌根菌 | 與90%以上植物根系共生的真菌 |

| 球囊黴素 | 菌根菌分泌的糖蛋白,是土壤中最強效的「膠水」 |

| 膠合能力 | 是其他土壤膠結物質的3到10倍 |

| 團粒結構 | 由球囊黴素將微小土壤顆粒黏合而成,具有良好的孔隙分佈 |

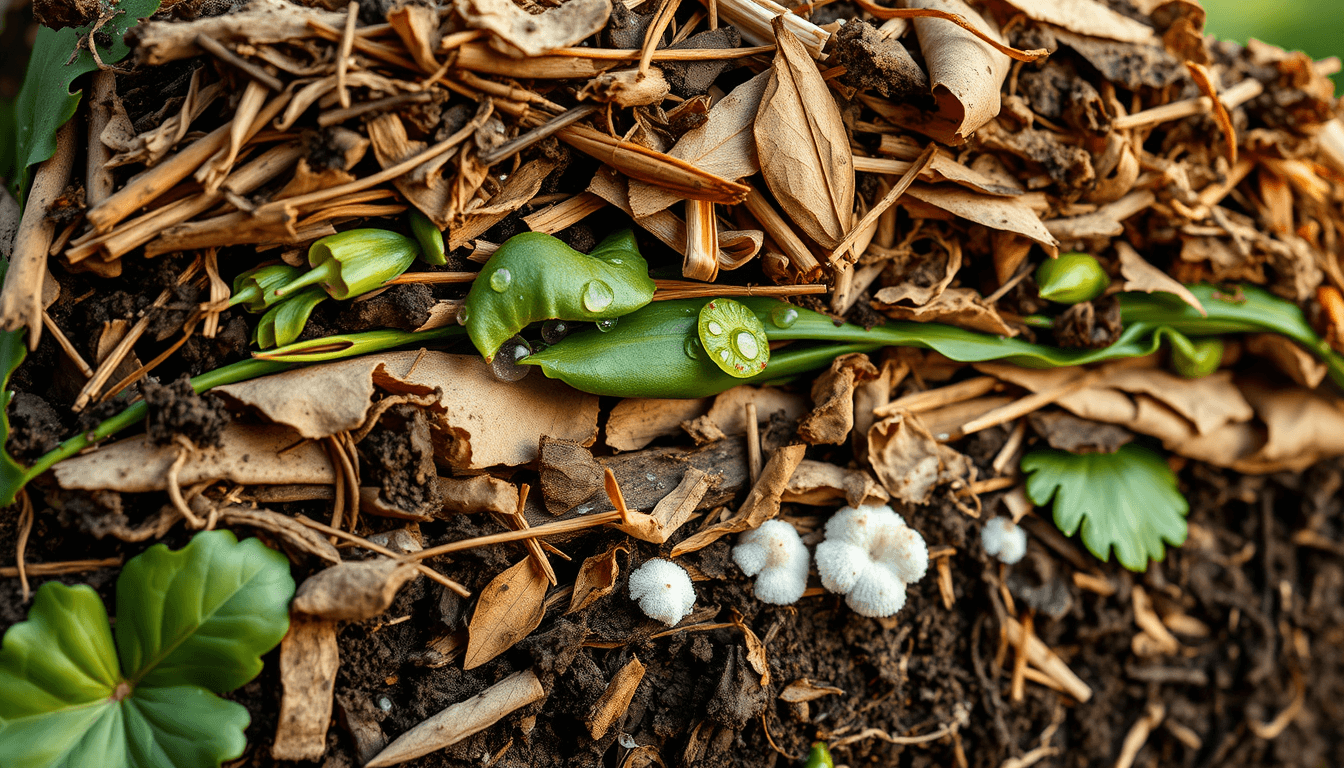

實戰演練:打造「活體土壤三明治」的精準步驟

理解了生物引擎的原理後,我們就可以動手打造一個能自我維持的活土壤系統。核心方法就是「分層覆蓋」與「精準餵養」。

「碳氮比」的黃金比例:如何精準餵養你的微生物大軍?

土壤中的微生物跟我們一樣,需要均衡的飲食。牠們的能量主要來自「碳」(如枯葉、木屑、紙板),而構建身體則需要「氮」(如廚餘、咖啡渣、豆渣)。這兩者的比例,就是【碳氮比】(C/N Ratio)。

堆肥成功的黃金碳氮比介於 25:1 到 30:1 之間。 碳氮比太高,分解會很慢;太低則會產生臭味並流失氮素。 一個簡單的實戰配方是:將一份富含氮的「綠資材」(如廚餘、菜葉),搭配兩到三份富含碳的「棕資材」(如落葉、碎紙板、木屑)。將它們分層堆疊,就能為微生物提供完美的營養套餐,驅動整個生態系統的運轉。

覆蓋物的藝術:為何說「地表裸露」是土壤板結的萬惡之源?

在自然界的森林裡,你永遠看不到裸露的土壤。地表總是覆蓋著一層落葉、枯枝,這就是【覆蓋物】(Mulch)。地表裸露是造成土壤板結、沖蝕和水分蒸發的主要原因。

在你的花園或盆栽中,務必模仿大自然。在土壤表層鋪上3-5公分的有機覆蓋物,例如樹皮、木屑、稻草或腐熟的堆肥。這層覆蓋物有多重好處:

- 保濕與控溫: 減緩水分蒸發,並隔絕極端的溫度變化。

- 防止板結: 緩衝雨水衝擊,避免土壤表層因物理衝擊而變得密實。

- 提供食糧: 覆蓋物會緩慢分解,持續為蚯蚓和微生物提供食物。

- 抑制雜草: 阻擋陽光,減少雜草生長的機會。

以下表格總結了覆蓋物的好處:

| 好處 | 說明 |

|---|---|

| 保濕與控溫 | 減緩水分蒸發,隔絕極端的溫度變化 |

| 防止板結 | 緩衝雨水衝擊,避免土壤表層密實 |

| 提供食糧 | 緩慢分解,為蚯蚓和微生物提供食物 |

| 抑制雜草 | 阻擋陽光,減少雜草生長 |

進階玩家的秘密武器:從廚餘到生物炭的終極應用

當你掌握了基礎的活土壤系統後,可以開始嘗試兩種更高效的進階技術:生物炭和波卡西堆肥。

自製「高穩定性生物炭」:如何將廢棄物轉化為永久性的土壤骨架?

【生物炭】(Biochar) 是指在低氧或無氧環境下,將農業廢棄物(如木材、稻殼)高溫裂解後產生的富碳材料。 它與一般木炭不同,其擁有極度穩定且高度多孔的微觀結構。

生物炭本身幾乎沒有養分,但它就像一個「微生物旅館」。 其巨大的比表面積和孔隙,能為菌根菌等有益微生物提供完美的棲息地,同時吸附水分和養分,防止其流失。 將生物炭埋入土壤,相當於為土壤建立了一個永久性的多孔骨架,其碳封存效果可長達數百年,是一種能從根本上改良土壤結構並應對氣候變遷的技術。

廚餘堆肥的再進化:Bokashi(廚餘發酵)如何快速創造酸性腐植質?

【波卡西】(Bokashi) 是一個源自日本的廚餘處理技術,意為「發酵過的有機物」。 它與傳統堆肥不同,是在一個完全密封的厭氧環境中,利用【有效微生物】(EM菌) 來快速發酵廚餘。

這個過程通常只需2-4週,且幾乎不會產生臭味,甚至可以處理肉類和奶製品。 發酵完成的波卡西產物酸度較高,需埋入土中熟成一兩週後才能接觸植物根系。 它的最大優勢是能快速、高效地將廚餘轉化為富含益生菌和有機酸的穩定腐植質,為土壤生物提供一道「益生菌大餐」,極大地促進了土壤的活化過程。

關於土壤透氣的常見迷思與快問快答 (FAQ)

- 問:我的黏土質土壤很硬,是不是應該多加一些沙子來改良?

答:千萬不要。在黏土中直接加少量沙子,效果就像在水泥中加沙子一樣,反而可能產生類似「混凝土」的效應,讓土壤更硬。正確的做法是大量增加有機質,如堆肥、腐葉土,利用有機質來改善黏土的團粒結構。

- 問:翻土到底有沒有任何好處?

答:短期內,翻土可以快速增加土壤表層的透氣性,並將雜草翻入土中。但這會破壞蚯蚓的通道和菌根菌的網絡,並將深層的雜草種子翻到表層。對於追求永續的免耕系統來說,弊大於利。只有在建立新花床或處理嚴重壓實的土壤時,才考慮進行一次性的深層翻鬆。

- 問:我可以直接把咖啡渣或茶葉渣倒在土表嗎?

答:可以,但要適量。咖啡渣和茶葉渣都屬於富含氮的「綠資材」。少量撒在土表作為覆蓋物的一部分是沒問題的,但如果大量、集中地堆放,可能會因為碳氮比失衡而在分解時產生異味,或形成一個不透水的表層。最好的方式是將它們與落葉、木屑等「棕資材」混合後再使用。

- 問:使用生物炭或波卡西會不會改變土壤的酸鹼值?

答:會的。生物炭通常呈鹼性,可以少量用於改良酸性土壤,但不宜過量。 波卡西發酵後的產物則偏酸,埋入土壤後會逐漸中和,但初期對酸鹼值的影響需要注意。使用任何土壤改良劑前,最好都先對自己的土壤酸鹼值有基本了解。