「土乾再澆,澆則澆透」這八個字,是流傳最廣的園藝心法,卻也可能是誤殺你盆栽的元兇。你可能嚴格遵守,但植物依然黃葉、爛根,最終走向死亡。問題不在於你不夠細心,而在於這句話本身是一個高度簡化的結論,忽略了背後最核心的科學原理。今天,我們不談玄學,只談科學,徹底解構澆水這件事的底層邏輯。

為何你的植物不是渴死,而是「窒息」而亡?

多數人認為,土乾了不澆水,植物會「渴死」。這只對了一半。事實上,在家庭盆栽環境中,更多植物的死亡原因,是根部在潮濕的土壤中「窒息」。

「土乾」的真正目的:不是缺水,而是為根部爭取氧氣?

「土乾再澆」的真正目的,並非讓植物體驗乾渴,而是要讓空氣重新填充到土壤的孔隙中。【根部呼吸】是植物根系吸收氧氣、排出二氧化碳的過程,這個過程是根部維持生命、吸收養分的基礎。 當土壤充滿水分時,水會排擠掉所有孔隙中的空氣,導致根部缺氧。根據《園藝科學》期刊 (HortScience) 的研究,當土壤中的氧氣濃度低於10%,多數植物的根系活動就會顯著下降,長期處於這種厭氧環境,根細胞便會開始死亡、腐爛。 所以,「等待土壤變乾」這個動作,本質上是在為植物的根部創造一個可以呼吸的窗口期。

致命的「潮濕層」:為何表土乾了,盆底卻在爛根?

你可能遇過這種情況:用手指戳入土中兩三公分,感覺很乾,於是放心澆水,結果不久後卻發現植物爛根。 這背後的元兇,是盆栽底部一個看不見的物理現象——【飽和地下水位】(Perched Water Table)。這是由亞利桑那大學的園藝學家所描述的現象,由於盆底排水孔的表面張力,水分無法完全靠重力排出,會在盆底形成一個水分100%飽和的區域。 這個區域的高度取決於介質的物理特性,而非盆栽高度。換句話說,無論你的盆多高,底部都可能存在一個完全沒有空氣的「死亡區」。當你只檢查表土,誤以為該澆水時,實際上是讓這個死亡區不斷擴大,最終導致根系全面窒息腐爛。

以下表格總結了盆栽底部「飽和地下水位」的特性:

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 成因 | 盆底排水孔的表面張力,水分無法完全靠重力排出 |

| 位置 | 盆栽底部 |

| 水分飽和度 | 100% |

| 影響因素 | 介質的物理特性 |

| 高度 | 取決於介質特性,與盆栽高度無關 |

| 後果 | 根系窒息腐爛 |

停止用手指!3個更精準的「乾濕」檢測科學方法

既然手指觸探法有其盲點,我們需要更科學、更一致的方法來判斷澆水時機。這無關天賦,純粹是可複製的技術。

「重量法」的科學依據:如何量化盆栽的「需水點」?

這是目前最精準、可量化的方法。 水的密度約為 1g/cm³,而乾燥的栽培介質密度可能只有 0.2-0.4 g/cm³。這意味著,一個澆透水的盆栽,其重量可能是完全乾燥時的數倍。 你需要做的很簡單:準備一個廚房電子秤,在植物「澆透瀝乾」後測量一次重量(此為「飽和重量」),然後在植物略顯缺水跡象時再測量一次(此為「乾燥重量」)。你的目標澆水點,就是介於這兩個重量之間,例如「飽和重量」減去兩者差額的70%。這個方法排除了所有感官上的猜測,讓澆水決策數據化。

透明盆與竹籤:視覺化你的土壤濕度梯度

如果不想每次都動用電子秤,視覺化工具是你的好幫手。

- 透明盆: 直接使用透明的塑膠盆(或在不透明盆器內使用透明內盆),你可以清晰地看到根系的狀態、土壤的濕潤程度,以及致命的「飽和地下水位」是否存在。當你看到盆壁上的水氣完全消失,且底部介質顏色變淺時,通常就是安全的澆水時機。

- 竹籤/木筷: 這就像探測蛋糕熟了沒一樣。將一根乾燥的免洗筷或竹籤,垂直插入盆土中,直達盆底,停留約10-20秒後拔出。觀察竹籤上沾濕的痕跡,你能準確判斷從上到下的濕度分佈。如果只有末端一小截是濕的,代表飽和地下水位很低,可以準備澆水;如果拔出來半根都是濕的,就請再等等。

情境實戰演練:不同盆器、介質與環境的澆水變奏曲

掌握了檢測方法後,你還需要理解,澆水頻率是一個動態變數,它由盆器、介質和環境共同決定。

陶盆 vs. 塑膠盆:為何吸水率差異會徹底改變澆水頻率?

這不只是美學選擇,更是物理選擇。

- 素燒陶盆 (Terracotta): 陶盆本身具有微觀孔隙,盆壁可以透氣與蒸散水分。 這代表土壤會從四面八方變乾,大大降低了爛根風險,但也意味著你需要更頻繁地澆水,尤其在炎熱乾燥的環境。

- 塑膠盆/上釉瓷盆: 這類盆器側壁不透水,水分蒸發幾乎只從土壤表面和盆底排水孔進行。 土壤乾燥速度慢得多,更容易形成盆底的飽和地下水位。 使用這類盆器時,前面提到的「重量法」或「竹籤法」就顯得格外重要。

泥炭土 vs. 顆粒介質:如何根據「保水性」與「孔隙度」調整策略?

介質的選擇,直接決定了根系的「呼吸權」。

- 泥炭土 (Peat Moss): 這是最常見的商業培養土基底,擁有極佳的保水性和【陽離子交換能力 (CEC)】,能有效抓住養分。 但其缺點是孔隙細小,一旦過濕就容易壓實,阻礙空氣流通。 若單獨使用,極易導致根部窒息。

- 顆粒介質 (Granular Media): 如赤玉土、鹿沼土、珍珠石、火山石等。 它們的顆粒之間存在巨大的、穩定的孔隙,確保了即便在濕潤狀態下,根系依然有充足的氧氣。 雖然保肥能力較差,但它們為根部提供了最安全的呼吸環境。一個理想的配方,通常是將這兩類介質混合,以求在保水與透氣之間取得平衡。

以下針對泥炭土與顆粒介質的特性進行比較:

| 特性 | 泥炭土 (Peat Moss) | 顆粒介質 (Granular Media) |

|---|---|---|

| 保水性 | 極佳 | 較差 |

| 孔隙度 | 細小,易壓實 | 巨大、穩定 |

| 陽離子交換能力 (CEC) | 高 | – |

| 透氣性 | 差,過濕易阻礙 | 佳,濕潤狀態下仍充足 |

進階玩家的澆水藝術:打破「澆透」的迷思

當你完全理解了根部呼吸的原理後,就可以開始打破一些教條,例如「澆則澆透」。

「八分水」是什麼?為何蘭花、多肉玩家從不澆透?

對於許多附生植物(如蘭花)和多肉植物來說,它們的原生環境決定了其根部極度需要空氣。 這些植物的玩家,經常採用「八分水」的澆灌法。 也就是說,澆水的量只達到盆土總量的七、八成,刻意讓盆底部分介質保持乾燥或半乾狀態。這樣做的目的,是最大化根區的含氧量,完全避免飽和地下水位的形成。這是一種更精細的控水技術,犧牲部分水分,換取根系絕對的呼吸安全。

季節性調節:如何根據溫度與光照,動態調整澆水決策?

植物的需水量,與其新陳代謝的速率直接相關。 影響代謝最關鍵的兩個因素就是溫度和光照,它們共同決定了【蒸散作用】的強度。

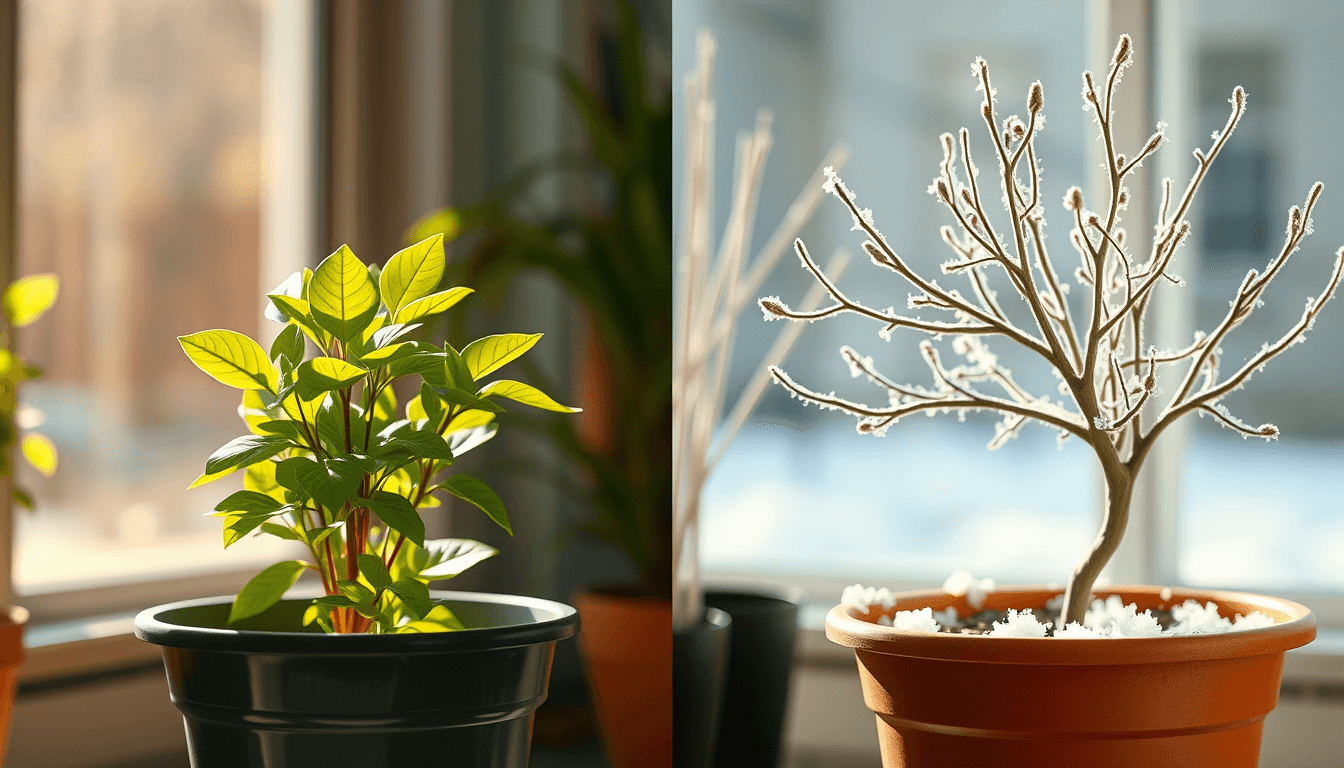

- 夏季/生長季: 高溫和長日照會加速植物的光合作用與蒸散作用,水分消耗極快,澆水頻率需要顯著提高。

- 冬季/休眠期: 低溫和短日照則讓植物代謝減緩,甚至進入休眠,此時對水分的需求極低。冬季澆水過多,是僅次於夏季悶濕的第二大殺手。你必須根據氣溫和光照的變化,動態調整你的澆水頻率,而不是全年遵循一個固定的時間表。

「土乾再澆」終極 FAQ:一次搞懂所有疑問

- Q1: 葉子垂下來就是缺水嗎?

不一定。過度澆水導致爛根,根系無法吸水,同樣會讓葉片下垂。 澆水前,務必用重量法或竹籤法再次確認土壤狀況。

- Q2: 盆底放一層陶粒(碎石)能幫助排水嗎?

這是一個流傳已久的錯誤觀念。物理學證明,在盆底放置粗糙材質,反而會抬高「飽和地下水位」的位置,讓根系更容易接觸到這個致命的無氧區。 真正有效的排水,依賴於良好配方的介質和足夠的盆底開孔。

- Q3: 到底多久澆一次水?

這個問題沒有標準答案。如上文所述,它取決於植物種類、盆器材質、介質配方、環境溫濕度、通風和光照。放棄尋找「X天澆一次」的聖杯,學會觀察和檢測,才是唯一的正解。

- Q4: 用自來水澆花可以嗎?

可以,但建議將自來水靜置一晚。這樣做可以讓水中的氯氣揮發,同時讓水溫與室溫一致,避免低溫的水刺激根系。

- Q5: 澆水應該澆在葉子上還是土裡?

除非是為了清潔葉片或特定需要高空氣濕度的雨林植物,否則99%的情況下,水都應該直接澆在土壤上。 葉片長時間潮濕,尤其在通風不良的室內,容易引發真菌病害。